Intelectuales: nacimiento y peripecia de un nombre

Nueva Sociedad 245 / Mayo - Junio 2013

En este artículo se traza, en grandes líneas, el recorrido que hizo el término «intelectual», desde su bautismo político en Francia con el caso Dreyfus. Si bien la resonancia que tuvo la acción de los intelectuales franceses en la crisis de 1898 fue muy amplia, los efectos de su irradiación no fueron los mismos en todas partes ni en todas las lenguas. La geografía cultural que el autor toma en cuenta no es solo la de los países europeos, sino también la de la América hispana, donde rápidamente la nueva expresión cobró ciudadanía.

El concepto de intelectual no tiene un significado establecido: es multívoco, se presta a la polémica y tiene límites imprecisos, como el conjunto social que se busca identificar con la denominación de «intelectuales». Evocar brevemente la genealogía de este nombre no nos proporcionará una definición, pero puede servirnos para un primer acercamiento a la cuestión y a su histórica polivalencia.

Como sustantivo, el término «intelectual», con su plural «intelectuales», es relativamente nuevo. Corriente hoy en el habla común, en los media y en el lenguaje de las ciencias sociales, su empleo para designar a un grupo social o a un actor de la vida pública no va más allá del último tercio del siglo XIX, en cualquiera de las lenguas modernas. En el Primer diccionario etimológico de la lengua española, de 1881, uno de los significados del vocablo «intelectual» indica una ocupación: «El dedicado al estudio y la meditación»1. Esta acepción aparece consolidada en castellano ya a principios del siglo XX, según se lee en la Enciclopedia Espasa-Calpe: desde entonces «se ha usado con frecuencia la denominación ‘intelectuales’ para designar a los cultivadores de cualquier género literario o científico»2. Entre las dos fechas ha mediado lo que podríamos llamar el bautismo público de este vocablo y el comienzo de su connotación política.

Relato de origen

De acuerdo con una tradición consagrada, el nacimiento de la noción de intelectuales en la cultura contemporánea remite a Francia, al año 1898 y al debate que movilizó y dividió a la opinión pública francesa en torno del «caso Dreyfus». Hasta entonces, el vocablo había circulado en francés marginalmente, sobre todo en revistas de la vanguardia anarquista y simbolista parisina3.

«En el comienzo estaba el caso Dreyfus», escribe Jean-François Sirinelli4 para referirse a esa escena originaria. En 1894, el capitán del Ejército francés Alfred Dreyfus, alsaciano y de origen judío, fue arrestado bajo la acusación de haber entregado información secreta al agregado militar alemán en París. Pese a la fragilidad de las pruebas, un consejo de guerra lo halló culpable de alta traición y lo condenó a cumplir cadena perpetua en la Isla del Diablo (Guayana Francesa), tras ser despojado de sus grados militares. Solo la familia creyó en su inocencia y se movilizó para lograr la reapertura de la causa buscando apoyo en el mundo político y en la prensa. Aunque en 1896 el descubrimiento de nuevos indicios dio sustento a la demanda de los Dreyfus, la justicia militar francesa, dominada por círculos de la derecha nacionalista y antisemita, se negó a revisar el caso y a investigar las pruebas que señalaban a un nuevo sospechoso, el comandante Walsin Esterházy. Para los jefes militares, la admisión del error afectaría la autoridad del Ejército. No obstante, la labor de los familiares y los rumores sobre ocultamientos y manipulaciones lograron trascender el escudo de silencio con que las autoridades habían rodeado el affaire, y algunas personalidades se sumaron al reclamo de reabrir la causa.

En 1897 ingresa en el combate por la revisión el escritor Émile Zola. Primero desde las páginas de Le Figaro, después en L’Aurore, cuando la caída de las ventas hace flaquear el dreyfusismo de Le Figaro. Y en L’Aurore publicará el 13 de enero de 1898 su carta abierta al presidente de la república francesa, titulada por Georges Clemenceau, jefe de redacción del diario, con el título luminoso que la hará célebre: «Yo acuso». Al día siguiente, el mismo diario recoge un breve petitorio bajo el título «Una protesta», cuyos signatarios eran hombres de letras y científicos. El texto reprobaba la «violación de las formas jurídicas» en el proceso de 1894 y los «misterios» que habían rodeado el caso Esterházy y exigía una revisión. Las firmas de respaldo se escalonarían a lo largo de muchas semanas. Algunos de los firmantes gozaban de gran notoriedad –como los escritores Anatole France y Pierre Louÿs o el historiador Charles Seignobos–; el renombre de otros ante el gran público era menor, como el de los todavía jóvenes André Gide, Marcel Proust y Charles Péguy; el resto era completamente desconocido. A la firma de quienes consideraban que su nombre bastaba (los eximía de mayor identificación el prestigio de una obra literaria o científica asociado con su nombre), el petitorio sumaba las de quienes consignaban los títulos profesionales de que estaban investidos o sus diplomas («licenciado en Letras», «licenciado en Ciencias», «agregé», etc.). A los pocos días de que se publicara la protesta, el 23 de enero y nuevamente en L’Aurore, Clemenceau hizo referencia a ella y a sus firmantes, «esos intelectuales que se agrupan en torno de una idea y se mantienen inquebrantables». El periodista anunciaba así que un nuevo actor colectivo había hecho su ingreso en la vida pública francesa.

«En la memoria del medio intelectual, el acto fundador de la gesta de los clercs es la firma de ‘J’Accuse…!’ por Émile Zola en L’Aurore del 13 de enero de 1898, acto apoyado al día siguiente en el mismo diario por un grupo de escritores y universitarios. Una iniciativa individual, pues, seguida de un texto colectivo»5. La investigación histórica ha corregido muchos lugares comunes contenidos en la vulgata de ese relato de origen, pero ninguna de las enmiendas despojó de su valor mítico, como hechos constituyentes, al manifiesto de Zola y al petitorio colectivo que lo siguió. A través de ellos, los clercs, como los denomina Sirinelli con deliberado anacronismo, afirmaban su autoridad, una autoridad diferente de la autoridad política y sus órganos, una suerte de tribunal de los hombres de cultura. ¿De dónde procedía esa autoridad? De la reputación adquirida como escritor, erudito, científico o artista, y de los diplomas universitarios –es el argumento que dejan ver las firmas–. Pero el universo social de los signatarios del petitorio no se agotaba en las categorías profesionales mencionadas. La declaración fue suscripta igualmente por numerosos periodistas y también por docentes de la enseñanza primaria y secundaria. Esta coalición cultural obró como una magistratura que se manifestaba en el espacio público y proclamaba su incumbencia en lo referente a la verdad, la razón y la justicia, no solo frente a la elite política, el Ejército y las magistraturas del Estado, sino también frente al juicio irrazonado de una multitud arrebatada por el chovinismo y el antisemitismo. El término «intelectuales» se arraigó a partir del debate que fracturó el campo de las elites culturales y las dividió en dos familias espirituales, dreyfusards y antidreyfusards: las dos Francias. El elogio de Clemenceau a la actitud de los firmantes impulsó la respuesta de una de las plumas más prestigiosas del momento, Maurice Barrès, alineado con el antidreyfusismo. En un editorial de Le Journal del 1o de febrero de 1898 titulado «La protestation des intellectuels!» [La protesta de los intelectuales], Barrès retomó esa denominación para volverla contra los firmantes, descalificándolos: «Estos supuestos intelectuales son un desecho inevitable del esfuerzo que lleva a cabo la sociedad para crear una elite». Para el historiador Pascal Ory, este editorial de Barrès marca la verdadera fecha de bautismo de la palabra «intelectuales» en el lenguaje ideológico contemporáneo. Al replicar, los dreyfusistas harían suya la denominación con que Barrès había buscado mofarse y ridiculizarlos: «Algunos días más tarde, el bibliotecario de la Rue d’Ulm, Lucien Herr, mentor de los jóvenes normalistas de izquierda, redimió a la palabra de su infamia en una solemne carta abierta ‘A M. Maurice Barrès’, aparecida en la que hasta entonces era la más barresiana (y antizoliana) de las revistas, La Revue Blanche»6.

Remisión de un campo adversario al otro, reutilizaciones y cambios de sentido: el vaivén que conoce el término en el debate sobre el caso Dreyfus deja ver que la apología del intelectual y el discurso contra el intelectual se desarrollaron juntos, como hermanos-enemigos. El conocimiento social es siempre impuro y la lucidez suele ser interesada. Algo de esta clase de perspicacia apareció en el discurso de los antidreyfusards, que insistieron desde el comienzo de la disputa en que la noción de intelectual proclamada por sus adversarios elevaba a los hombres de ideas a la condición de miembros de una clase superior. El elitismo, en resumen, fue uno de los primeros blancos del discurso antiintelectual de los intelectuales nacionalistas y conservadores7. Dirá, por ejemplo, el crítico literario Ferdinand Brunetière, un antidreyfusista reputado:

El solo hecho de que la palabra «intelectual» haya sido recientemente adoptada con el fin de dividir en una especie de categoría social exaltada a la gente que pasa su vida en laboratorios y bibliotecas, señala una de las excentricidades más absurdas de nuestros tiempos, esto es, las pretensiones de que los escritores, los hombres de ciencia, los profesores y los filólogos deben ser elevados a la categoría de superhombres.8

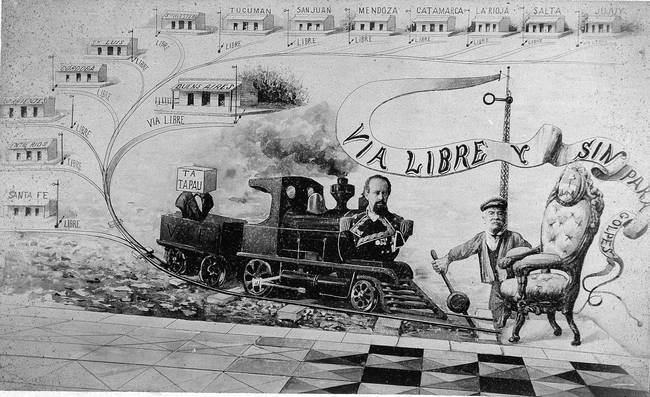

Se puede hacer el reparo de que este relato de origen, en versión vulgar o en versión erudita, no habla más que de una historia particular y del comienzo de un tipo singular, el intelectual «comprometido» a la francesa. Conviene no pasar por alto esta objeción, que nos precave contra la universalización de una experiencia nacional que remite a un contexto que no es únicamente social, sino también político, así como a tradiciones ideológicas particulares. El recaudo, de todos modos, primero debería ser redimensionado. El caso Dreyfus no fue un hecho de repercusión puramente local, sobre todo desde el momento en que ingresó en la liza un escritor de fama mundial, como Zola. París se hallaba por entonces en el apogeo de su condición de metrópolis cultural de los países occidentales. Si gracias al vapor la riqueza podía desplazarse de un extremo a otro del mundo, gracias al telégrafo –el otro motor de aquella primera globalización capitalista–, las noticias relativas al affaire y al proceso que se instruyó al autor de Naná llegaban en pocos minutos a todas las capitales, no solo a las europeas. En Buenos Aires, por ejemplo, el diario La Nación del 20 de enero de 1898 destacaba que el caso Dreyfus constituía «el hecho de mayor actualidad que existe en el terreno internacional. Más que la guerra de Cuba y del reparto de China, se habla en todas partes de Zola y de sus acusadores»9. Tarde o temprano, en suma, como observa Yvan Lamonde, el análisis de los intelectuales y su surgimiento debe enfrentar la cuestión del affaire10.En Francia, la declaración de protesta contra el modo en que la justicia había obrado en el proceso que condenó a Dreyfus no fue la primera crítica contra los poderes públicos firmada por escritores y artistas11. Ya se habían producido otras. Pero solo la petición motivada por el affaire quedará asociada al nombre que daba identidad a ese nuevo actor colectivo, los intelectuales. Podría decirse que también entonces cristalizó el atributo «paradojal» de los manifiestos intelectuales. Preparados para su publicación en la prensa, advierte Stefan Collini, ellos transmiten una mezcla de cantidad y selectividad: «para su impacto público es crucial que no sean vistos como expresiones de uno o dos individuos –el número es parte de su esencia–, pero al mismo tiempo los nombres tienen que ser reconocidos y entrañar alguna forma de distinción»12.

Una propagación desigual

La adopción del sustantivo «intelectual» con el sentido que cobró en Francia y en otras lenguas, además del francés, siguió el eco del caso Dreyfus, aunque el vocablo ya estuviera disponible en ellas. En España, la aceptación fue muy temprana. «Una de las originalidades españolas», observa Paul Aubert, «radica en la precoz emergencia de una vocación de las elites intelectuales –una pequeña minoría dentro de una minoría ilustrada que se expresa en un país de cultura escrita poco desarrollada– por ejercer un papel dirigente y normativo»13. Según Eduard Inman Fox, los escritores de la llamada «Generación de 1898» no solo harían uso reiterado del término –Ramiro de Maeztu y Miguel de Unamuno, en particular– sino que se identificarían con la idea de la función cívica de las elites culturales, opuesta a la del estudioso o el escritor olímpicos, encerrados en su gabinete: «no solo debemos a los jóvenes de 1898 la penetración en la lengua castellana del término ‘intelectual’, sino también que fue la primera generación española que tenía una conciencia clara de su función rectora en la vanguardia política y social»14. Esta prédica preparó el terreno para la generación de escritores y profesores que, ingresada en la arena del debate público entre la primera y la segunda décadas del siglo XX, se denominará a sí misma como la «generación de los intelectuales». Bajo la jefatura de José Ortega y Gasset, la nueva promoción se asignará la misión docente de guiar la reforma cultural y política de España para hacer del país una nación europea moderna15.

También en la América hispana la recepción y el uso del vocablo «intelectual», como sustantivo y en la acepción que había cobrado en Francia, se produjeron muy rápidamente. En 1900, José Enrique Rodó le anuncia al escritor venezolano César Zumeta la próxima publicación de su ensayo Ariel con este comentario: «Es, como verá, una especie de manifiesto dirigido a la juventud de nuestra América (...). Me gustaría que esta obra mía fuera el punto de partida de una campaña de propaganda que siga desarrollándose entre los intelectuales de América»16. Cuatro años después, en un entusiasta artículo sobre Rodó y el sermón laico que encerraba su Ariel, el joven Pedro Henríquez Ureña escribe que el mensaje de este ensayo tiene como destinatario una «juventud ideal, la elite de los intelectuales»17. El nuevo término se ajustó sin dificultades a una tradición ideológica preexistente, la del americanismo, que rendía culto a las minorías ilustradas y a su papel en la construcción de las nuevas naciones del subcontinente.

La inserción del concepto en el discurso hispanoamericano radical también fue muy temprana. Se lo encuentra, por ejemplo, en «El intelectual y el obrero», la conferencia que Manuel González Prada dictó el 1o de mayo de 1905 en la Federación de Obreros Panaderos. El escritor peruano, un intelectual rentista de pensamiento anarquista, expuso en esa ocasión qué carácter debía revestir la alianza entre los hombres de pluma y los trabajadores que luchaban por emanciparse: «Los intelectuales sirven de luz; pero no deben hacer de lazarillos…»18. Hasta la Primera Guerra Mundial el uso del sustantivo, tanto en singular como en plural, fue esporádico, discontinuo. Pero a partir de la posguerra se hizo cada vez menos intermitente, y ya en la segunda mitad de los años 30, cuando se generalicen los movimientos y las agrupaciones culturales antifascistas, el llamado a los intelectuales estará plenamente incorporado al lenguaje de los enfrentamientos cívicos. Más allá de España e Hispanoamérica, sociedades que desde el punto de vista de la cultura funcionaban hacia 1900 como provincias de la capital francesa, el término «intelectuales» no halló difusores tan acreditados en el medio literario. El trayecto fue más quebrado en Italia, que había logrado su unificación estatal en 1870, y a fines del siglo XIX la tarea de construir una cultura nacional y de «crear italianos», según el célebre dicho de Giuseppe Mazzini, seguía vigente. Para las elites políticas y culturales de la Italia liberal, el suyo era un país pobre y rezagado que, para escapar del atraso, debía aprender del ejemplo de las naciones europeas que iban adelante. Pero ¿qué experiencia seguir, adónde mirar? ¿A Francia, a Alemania o a Inglaterra? En los 50 años que siguieron a la unificación del país se tradujo mucho del francés, del inglés, del alemán, dice Marco Gervasoni, tanto «que sería posible escribir una historia de los intelectuales italianos separando a los que habían tenido una formación francesa, de los de formación alemana y de aquellos (una minoría) que crecieron mirando culturalmente al mundo anglosajón»19. En ese contexto, el sustantivo «intelectuales» no hallará al comienzo mucho eco, y la mayoría de los que podrían haberse identificado con esa denominación preferían reconocerse como litterati, «es decir, personas que disponen de una calificación social y profesional en relación con la cultura»20.

La primera apropiación del término que alcanzó gran resonancia pública surgió del lado fascista. En efecto, el 21 de abril de 1925 se publicó en la prensa italiana el Manifesto degli intellettuali fascisti agli intellettuali di tutte le Nazioni [Manifiesto de los intelectuales fascistas a los intelectuales de todas las naciones]. La redacción del texto se debía a la pluma del filósofo Giovanni Gentile y estaba destinada a desmentir la idea de que fascismo y cultura eran hechos incompatibles. Buscaba alinear a los hombres de la cultura en torno del régimen, y muchos escritores, periodistas, universitarios y artistas prestaron adhesión a la declaración. Seis días después apareció la réplica, que había sido preparada por Benedetto Croce, por entonces la figura central de la cultura italiana. El rótulo que encabezaba el contramanifiesto rezaba: «Una respuesta de escritores, profesores y publicistas italianos al Manifiesto de los intelectuales fascistas», y tanto el título elegido para la réplica como la alusión contenida en el texto a «los así llamados intelectuales» dejaban ver la reserva de su autor respecto de ese sustantivo21. En la segunda posguerra, la publicación de los Cuadernos de la cárcel de Antonio Gramsci y la política cultural del Partido Comunista Italiano, que tenía como destinatarios y actores a los intelectuales, hicieron de este nombre un término corriente de la vida pública del país.

La palabra y la cosa

En la cultura intelectual de algunos países europeos, el sustantivo «intelectual» inspiró reparos y aún en la actualidad alimenta ironías o es considerado como un neologismo importado de Francia, pero sin referentes significativos en la experiencia nacional. Este ha sido el caso de Gran Bretaña, donde se pondría en cuestión la existencia misma de personas que pudieran clasificarse con ese término. En su vocabulario Palabras claves, Raymond Williams22 registra los sentidos negativos que han rodeado al sustantivo «intelectual» en la cultura inglesa, donde evoca «frialdad, abstracción y, significativamente, ineficacia». El historiador de las ideas Stefan Collini23 es más claro y terminante respecto de los rechazos que provoca la referencia a ese vocablo:

En la Gran Bretaña contemporánea, toda discusión relativa al tópico de los «intelectuales» resulta afectada tarde o temprano por el clisé de que la realidad del fenómeno, al igual que el origen del término, se halla localizado en la Europa continental, y que la sociedad británica, sea por razones de historia, de cultura o de psicología nacional, se caracteriza por la ausencia de «intelectuales».24

La solidez y la perdurabilidad de este prejuicio, observa Collini, obedecen a su fácil acoplamiento con las ideas e imágenes con que la cultura británica se interpreta (y se elogia) a sí misma –un conjunto de representaciones afirmadas en contraste con las naciones del continente europeo, en especial, Francia–. El clisé sobre la ausencia de intelectuales en Inglaterra se inserta así en una serie de oposiciones autocelebratorias: estabilidad y buen sentido político contra revolución y excitabilidad política, empirismo pragmático contra racionalismo abstracto, ironía y sobreentendido contra retórica y exageración, etc. «En la mitad caracterizada negativamente de esta serie de pares enfrentados, ya podemos divisar los componentes de lo que en el siglo XX se volvería la representación dominante de los intelectuales (europeos) en Gran Bretaña»25. Obviamente, la sociedad británica no solo ha producido intelectuales, sino que ha sido influida por ellos más o menos como el resto de las sociedades modernas. En un ensayo notable y muy erudito, Thomas William Heyck26 retoma la cuestión y somete a cuidadoso escrutinio el mito de la ausencia de intelectuales en Gran Bretaña. Pero antes, para hacer ver sin dilaciones «que no es objetivamente verdadero que la sociedad británica no ha tenido intelectuales influyentes», recuerda los nombres de Isaac Newton, John Locke, Adam Smith, Jeremy Bentham, William Wordsworth, Thomas Carlyle, Charles Dickens, John Stuart Mill, Charles Darwin, T.H. Green, Sidney y Beatrice Webb, R.H. Tawney, John Maynard Keynes, George Orwell, E.P. Thompson («y varios teóricos thatcheristas»). Ahora bien, ¿por qué resultó tan fuerte este lugar común intelectual, que se asentó contra toda evidencia a lo largo de gran parte del siglo XX y que puede encontrarse formulado y defendido por escritores de diversa orientación ideológica, desde G.K. Chesterton hasta George Orwell?

Para Heyck, hay tres causas anudadas en la firmeza de ese mito en la cultura británica. Por un lado, la permanencia de una fuerte tradición que no es solo intelectual, tradición cargada de galofobia que se remonta al siglo XVIII, cuando ingleses y franceses se enfrentaron en una serie de guerras. «Para el inglés, Francia representaba cosmopolitismo, artificialidad, sumisión a la moda, ingenio y falsedad intelectual; en contraste, el inglés/británico se pensaba a sí mismo como sincero, natural, ‘viril’, rudo, franco y moralmente serio»27. Quien le dio su formulación más influyente a la representación antiintelectual del carácter nacional inglés fue Edmund Burke en sus Reflexiones sobre la revolución en Francia, donde contrapuso a ingleses y franceses en términos de hábitos mentales: «Mientras el francés rompió con sus tradiciones políticas a causa de su insensata confianza en la pura razón, el inglés reverenció la tradición como la guía más segura en política»28. La otra causa es de orden sociológico:

Una de las explicaciones que se han dado frecuentemente para la falta de influencia de los intelectuales británicos es que han carecido de peso político y estuvieron en una posición marginal respecto de la sociedad. Sin embargo, hay evidencia clara de que, lejos de haber sido marginados, en la época moderna los intelectuales británicos han estado altamente integrados en la elite dirigente. Ellos han sido menos visibles como clase que algunos ejemplos continentales precisamente porque ha sido difícil distinguirlos del pequeño y exclusivo círculo de gente que dirigió el país –al principio, los órdenes tradicionales de propietarios terratenientes en el siglo XVIII y gran parte del XIX, luego, la nueva clase dirigente del siglo XX, compuesta por la plutocracia, los expertos y los profesionales.29

A través de los lazos del matrimonio, la concurrencia a los mismos colegios y la afiliación a los mismos clubes masculinos, los intelectuales ingleses del siglo XIX estuvieron conectados con los grupos dirigentes de la nación. No resultaría fácil, en consecuencia, percibirlos como un grupo socialmente diferenciado.

Una tercera razón cooperó en la perduración del mito, nos dice Heyck: la diversidad y la superposición de los significados que se engarzaron en el sustantivo «intelectual». Frente al prejuicio de que el término «intelectual» ha sido importado del continente, Heyck muestra que tanto la noción como la palabra estaban en circulación desde fines del siglo XIX y antes del caso Dreyfus. En realidad, al mismo tiempo que se propagaba el estereotipo de que los intelectuales carecían de gravitación en Gran Bretaña, los británicos no dejaban de hablar y de escribir sobre los intelectuales, aunque el término tendría diferentes significados en diferentes momentos y en diferentes «juegos de lenguaje». En un comienzo, el vocablo definía una minoría cultivada que se ocupa de cuidar el patrimonio filosófico, literario y artístico de la nación. Heyck llama estético/académica a esta primera acepción. Casi contemporáneamente surgirá otra, la tradicional/elitista, en la que el término «intelectual» implicaba una jerarquía social: significaba persona inteligente y altamente educada, contrapuesta a personas vulgares o de intereses exclusivamente prácticos. «El significado tradicional/elitista de intelectual (…) tenía un dejo de esnobismo, y esto fue indudablemente una de las razones por las cuales a lo largo del siglo XX algunos intelectuales británicos se mostrarían renuentes a aceptar esa etiqueta»30. El tercer sentido que registra Heyck es el normativo, que se usa para referirse solo a quienes piensan de determinada forma –es decir, solo ellos se comportan como intelectuales– y que se asocia con el rigor, la profundidad o la abstracción. Su campo de ejercicio es la crítica cultural. En la acepción normativa, el supuesto es que la cultura es la alta cultura y el intelectual representa la contrafigura del filisteo, que persigue ciegamente sus intereses.

De los discursos que llama funcionales, Heyck extrae otro significado: intelectuales son las personas que ejercen determinadas funciones en o para la sociedad. Si bien la definición de lo que son o deberían ser esas funciones varía de un autor a otro, por lo general, desde Samuel Thomas Coleridge en el siglo XIX a Beatrice Webb o Harold Laski en el siglo XX, lo que los británicos han entendido como papel propio de los intelectuales ha sido el del liderazgo cultural: de ellos se esperaba que, en una era secular, proporcionaran una dirección a la cultura. El quinto significado, el más polémico en la cultura británica, ha sido el político. Para los británicos, la jefatura espiritual que se reconocía a los intelectuales no implicaba que, por definición y en virtud de la reputación alcanzada en la ciencia, el arte o la literatura, ellos fueran también voces autorizadas en el campo político. Aunque la idea de un papel político del intelectual subyacía en la acción del socialismo fabiano, después en el laborismo y en otras agrupaciones de orientación reformadora, ninguna de estas modalidades estuvo ligada a la idea y la posición del hombre de cultura «alienado», es decir, a la actitud de quien se piensa ajeno a su sociedad, que critica en términos globales mientras llama a comprometerse en un combate radical contra ella. Solo en los años 30, observa Heyck, cuando una parte de los intelectuales, sobre todo de los poetas, fue atraída por el comunismo, se verificaría este tipo de posición. Pero la Segunda Guerra y el sentimiento patriótico que ella produjo sensibilizaron a los británicos contra el sentido político del término «intelectual», sospechoso de deslealtad hacia la Nación; después, en los 50 y todavía en los 60, en el clima ideológico de la Guerra Fría, se reforzaría el recelo respecto de la idea de intelectual y se consolidaría el lugar común de que en Gran Bretaña los intelectuales contaban poco y nada. Para entonces, otra acepción se había hecho cada vez más frecuente, la acepción sociológica, que se quería ideológicamente neutra y por la cual los intelectuales eran identificados como un conjunto de categorías profesionales. Todos estos significados, concluye Heyck, no fueron impermeables entre sí y a menudo se superponían en el discurso sobre los intelectuales. En diferentes momentos, uno de ellos resultaba predominante, pero finalmente ninguno acabaría por consolidarse.

En su ensayo de historia comparada Les intellectuels en Europe au XIX siècle [Los intelectuales en Europa en el siglo XIX], Christophe Charle anota que el país europeo donde la noción de intelectuales en el sentido que tomó a raíz del caso Dreyfus tuvo aparentemente menos resonancia fue Alemania. En las informaciones que se darían sobre el affaire, el neologismo no sería retomado en alemán –«Se prefirieron palabras alemanas más antiguas como Intelligenz»31–. Más aún, resalta el historiador, el término «intelectual» cobró un sentido peyorativo en panfletos, artículos y ensayos. A su juicio, sin embargo, limitarse a las denominaciones y a los estereotipos de la derecha conservadora no lleva lejos y lo considera incompatible con la perspectiva de análisis que revindica como apropiada, la perspectiva sociocultural que apunta más allá de los discursos. En efecto: ¿cómo atenerse solo a las palabras si se quiere captar estructuras sociales y simbólicas? La observación parece inobjetable, siempre que no acarree la subestimación de los cuadros mentales que encierran los estereotipos y los discursos públicos, sean conservadores o no, y lo que pueden enseñar sobre jerarquías –alto y bajo clero intelectual, «mandarines» y «escritorzuelos»– y sobre las relaciones entre cultura y política, entre intelectuales y elites de poder en un país y en un momento dados –en este caso, en la Alemania guillermina–. Por otra parte, la desconfianza y el cuestionamiento a los intelectuales no surgieron únicamente en el campo cultural de la derecha. En los años que precedieron a la Primera Guerra, el intelectual fue objeto del «doble ataque de la derecha y la izquierda, de modo que la palabra recibió desde sus orígenes una connotación negativa y, en cualquier caso, nunca se convertirá en el concepto capaz de agrupar a una izquierda en defensa de los derechos del hombre»32. En el tiempo de la República de Weimar, el sustantivo no alcanzó a «normalizarse», y bajo el nazismo fue una forma de injuria y estigmatización33. Solo a partir de la última década del siglo XX la producción de estudios sobre la figura social del intelectual se volvió proliferante y la carga despectiva que pesaba sobre la palabra Intellektueller comenzó a diluirse para ser reemplazada por una acepción más neutra34.

Algunas conclusiones

La primera conclusión podría ser que, si bien la resonancia que tuvo la acción de los intelectuales franceses en la crisis de 1898 fue muy amplia, los efectos de su irradiación no fueron los mismos en todas partes. Otro corolario importante es que los intelectuales no son considerados ni analizados de la misma manera en todas las sociedades, aun cuando todas ellas sean modernas. Conviene no olvidar, en este sentido, que la difusión del apelativo «intelectual» acotó la propagación de otro, que alcanzaría también un uso general: intelligentsia. El escritor ruso Pëtr Boborykin (1836-1921) fue el primero en emplear en la prensa esta expresión, y el gran novelista Iván Turgueniev, el primero en retomarla y difundirla, también en el exterior35. Según Isaiah Berlin, nadie evocó el mundo social de la intelligentsia como Turgueniev: «Sus novelas constituyen la mejor descripción del desarrollo político y social de la reducida pero influyente elite de la juventud liberal y radical rusa de su época… y de sus críticos»36.

El referente de ese término era la activa aunque exigua minoría de literatos y pensadores que, provinieran de la nobleza, de la burguesía o de categorías sociales más modestas, tenían como condición común el haber recibido una formación intelectual universitaria, aunque no todos completaran sus estudios. La instrucción superior era un hecho saliente en el paisaje social ruso, donde quienes podían leer y escribir constituían una reducida franja de la población. Hostil tanto al régimen autocrático del zarismo como a las autoridades religiosas, la intelligentsia se concebía a sí misma como un segmento cultural con una misión redentora –sacar de su inercia a una sociedad atrasada y liberar las energías de un pueblo pobre y oprimido, aunque de esa masa sojuzgada la separaba la cultura que la identificaba como intelligentsia–. El término pasó al vocabulario de otros países de Europa occidental con los viajeros y exiliados rusos, ellos mismos representantes de esa minoría de disidentes cultivados37. Fuera de Rusia, atenuó o directamente perdió algunas de las connotaciones que el sustantivo evocaba en su contexto originario, y actualmente se lo emplea con un significado más o menos próximo al de intelectuales y a menudo ambos se usan como intercambiables. Ya en la célebre obra de Karl Mannheim Ideología y utopía, el término intelligentsia (Intelligenz), que había tomado de Alfred Weber, convivía y alternaba con el plural «intelectuales», es decir, con la función de un sustantivo colectivo.

Tercera conclusión de este recorrido: la visibilidad que la figura del intelectual ha conocido en Francia en los dos últimos siglos, sea para alabarla o para denigrarla, remite a una historia particular, aunque obviamente los intelectuales no son una especialidad francesa. Lo que debe precavernos contra el inconsciente francés, como lo llama Charle38 en su investigación sobre los intelectuales, es decir, contra la adopción sin recaudos de las modalidades francesas de la política y de la actividad intelectual, dando por supuesta su universalidad. Hablando en términos más generales, digamos que en el análisis de los intelectuales deberíamos precavernos de una perspectiva determinada exclusivamente por la vida cultural o por la notoriedad de alguna de las grandes metrópolis.

-

1.

Roque Barcia: Primer diccionario etimológico de la lengua española, Madrid, t. iii, 1881.

-

2.

Espasa-Calpe: Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo Americana Espasa-Calpe, tomo 28, Espasa-Calpe, Madrid, 1926.

-

3.

Christophe Charle: Naissance des «intellectuels», 1890-1900, Minuit, París, 1990.

-

4.

J.-F. Sirinelli: Intellectuels et passions françaises, Fayard, París, 1990.

-

5.

Ibíd., p. 21.

-

6.

P. Ory: «Qu’est-ce qu’un intellectuel?» en VVAA: Dernières questions aux intellectuels et quatre essais pour y répondre, Olivier Orban, París, 1990, p. 21.

-

7.

Christophe Prochasson: Paris 1900. Essai d’histoire culturelle, Calmann-Lévy, París, 1999, p. 279.

-

8.

Maurice Paléologue: An Intimate Journal of the Dreyfus Case, Criterion Books, Nueva York, 1957, p. 113.

-

9.

Ver Daniel Lvovich: Nacionalismo y antisemitismo en la Argentina, Javier Vergara, Buenos Aires, 2003, p. 66.

-

10.

Y. Lamonde: «L’affaire Dreyfuss et les conditions d’emergence de l’intellectuel vues des Amériques» en Michel Trebitsch y Marie-Christine Granjon: Pour une histoire comparée des intellectuels, IHTP / CNRS / Complexe, Bruselas, 1998.

-

11.

J.-F. Sirinelli: ob. cit., pp. 21-24.

-

12.

S. Collini: Absent Minds: Intellectuals in Britain, Oxford University Press, Oxford, 2009, p. 264.

-

13.

P. Aubert: «Commen fait-on l’histoire des intellectuels en Espagne» en Michel Leymarie y J.-F. Sirinelli: L’histoire des intellectuels aujourd’hui, Puf, París, 2003, p. 64.

-

14.

E. Inman Fox: «El año de 1898 y el origen de los ‘intelectuales’» en VVAA: La crisis de fin de siglo: ideología y literatura, Ariel, Barcelona, 1975, p. 24.

-

15.

Juan Marichal: «La ‘generación de los intelectuales’ y la política (1909-1914)» en VVAA: La crisis de fin de siglo: ideología y literatura, cit.; Vicente Cacho Viu: Repensar el noventa y ocho, Biblioteca Nueva, Madrid, 1997.

-

16.

Martín S. Stabb: América Latina en busca de una identidad. Modelos del ensayo ideológico hispanoamericano, Monte Ávila, Caracas, 1969, p. 61.

-

17.

P. Henríquez Ureña: Obra crítica, FCE, México, 1960, p. 24.

-

18.

M. González Prada: Textos. Una antología general, SEP / UNAM, México, df, 1982, p. 193.

-

19.

M. Gervasoni: Antonio Gramsci e la Francia, Unicopoli, Milán, 1998, p. 11.

-

20.

Fréderic Attal: «Les intellectuels italiens» en M. Leymarie y J.-F. Sirinelli: ob. cit., p. 18.

-

21.

Angelo D’Orsi: «Il fascismo e la politica della cultura» en A. D’Orsi y Francesca Chiarotto: Intellettuali. Preistoria, storia e destino di una categoria, Nino Arago, Turín, 2010.

-

22.

R. Williams: Cultura y sociedad, Nueva Visión, Buenos Aires, 2001, p. 189.

-

23.

S. Collini: «Intellectuals in Britain and France in the Twentieth Century: Confusions, Contrasts and Convergence?» en Jeremy Jennings (ed.): Intellectuals in Twentieth-Century France: Mandarines and Samurais, MacMillan, Londres, 1993, p. 220.

-

24.

Puede verse también Clarisse Berthezene: «Intellectuels anglais: un faux paradoxe» en M. Leymarie y J.-F. Sirinelli: ob. cit. En alemán, no solo el sustantivo Intellektueller, sino también el adjetivo intellektuel «fueron importados de Francia y generalizados en Alemania en el contexto del affaire Dreyfus». Hangerd Schulte: «Histoire des intellectuels en Allemagne» en M. Leymarie y J.-F. Sirinelli, ob. cit., p. 29.

-

25.

S. Collini: ob. cit., p. 221.

-

26.

T.W. Heyck: «Myths and Meanings of Intellectuals in Twentieth-Century British National Identity» en The Journal of British Studies vol. 37 Nº 2, 4/1998, p. 193.

-

27.

Ibíd, p. 196.

-

28.

Ibíd., p. 197.

-

29.

Ibíd., p. 201.

-

30.

Ibíd., p. 205.

-

31.

C. Charle: Les intellectuels en Europe au XIX siècle. Essai d’histoire comparée, Seuil, París, 1996, p. 283.

-

32.

H. Schulte: ob. cit., p. 30.

-

33.

Ibíd., p. 35 y Gereon Wolters: «Intellettuali tedeschi tra le due guerre» en A. D’Orsi y F. Chiarotto: ob. cit.

-

34.

Hans Manfred Bock: «Un monde intellectuel polycentrique et apolitique. Regards comparatistes sur les intellectuels allemands et les concepts mis en ouvre pour écrire leur histoire» en M. Leymarie y J.-F. Sirinelli: ob. cit.

-

35.

Zygmunt Bauman: «Intellettuali» en Enciclopedia delle Scienze Sociali, Treccani.it. L’Enciclopedia italiana, 1996, disponible en www.treccani.it/enciclopedia/intellettuali_%28Enciclopedia-delle-Scienze-Sociali%29/.

-

36.

I. Berlin: Pensadores rusos, FCE, México, DF, 1980, p. 483.

-

37.

Aleksander Gella: «An Introduction to the Sociology of the Intelligentsia» en A. Gella (ed.): The Intelligentsia and the Intellectuals: Theory, Method, and Case Study, Sage, Londres, 1978; Martín Malia: «¿Qué es la intelligentsia rusa?» en Juan F. Marsal (ed.): Los intelectuales políticos, Nueva Visión, Buenos Aires, 1971.

-

38.

C. Charle: ob. cit., p. 20.