El queso, los gusanos y la revolución de la microhistoria

marzo 2024

¿Cómo se forjó la carrera de uno de los historiadores más originales y audaces de las última décadas? ¿Qué lo impulsó a elegir los juicios inquisitoriales por brujería como su objeto de estudio? ¿Cómo descubrió la historia de Menocchio el molinero que creía que el mundo había nacido de materia putrefacta? En esta entrevista, Carlo Ginzburg repasa su obra, evoca a sus maestros, traza su mapa familiar y se sumerge en una serie de debates sobre la narrativa en la historia y el concepto de identidad.

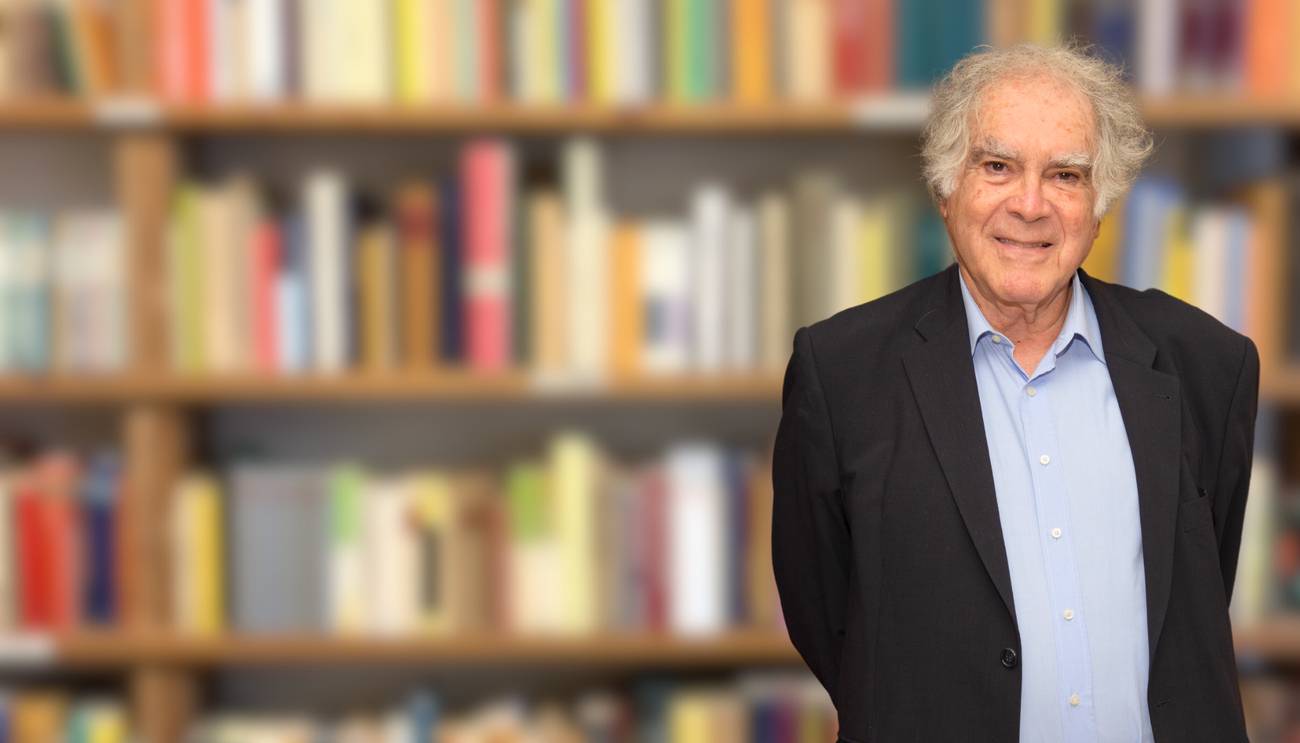

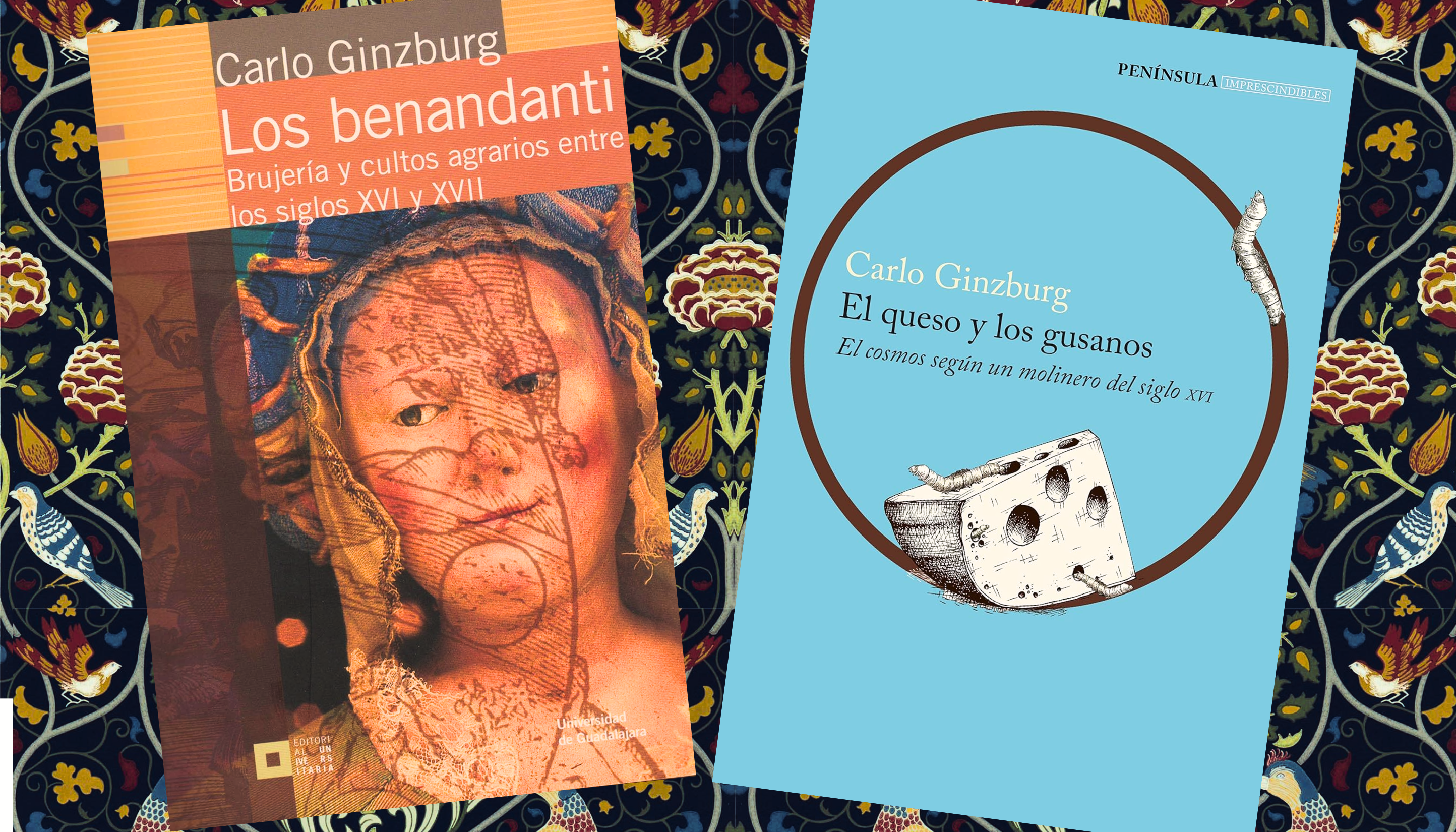

Reconocido como uno de los fundadores de la microhistoria, Carlo Ginzburg es uno de los intelectuales más relevantes del presente. Su extensa trayectoria en el campo del pensamiento ha dado luz a una obra que, cruzando elementos historiográficos, antropológicos y sociológicos, se ha destacado por su originalidad y su audacia. Si en Los benandanti. Brujería y cultos agrarios entre los siglos XVI y XVII (1966) y en El queso y los gusanos. El cosmos según un molinero del siglo XVI (1976) indagó en los contactos y las distancias entre la cultura oral y la cultura escrita, y puso en evidencia la existencia de cosmologías propias del mundo popular, en obras como Pesquisa sobre Piero (1981) y Miedo, reverencia, terror. Cinco ensayos de iconografía política (2008), se adentró en el mundo del arte, abrevando en la tradición inaugurada por el historiador alemán Aby Warburg. A su vez, sus aportes sobre el método histórico se hicieron nítidamente visibles en libros como Mitos, emblemas, indicios (1986) y El hilo y las huellas (2006), que reúnen algunos de sus ensayos más agudos. Sin lugar a dudas, sus diversos estudios, entre los que se destacan los asociados a los juicios por brujería desarrollados por la Inquisición en Italia, no solo le permitieron descubrir una serie de ritos paganos, sino también indagar en la cultura de los perseguidos.

Hijo de la novelista Natalia Ginzburg y del filólogo y profesor de literatura Leone Ginzburg, la vida del autor de El queso y los gusanos ha estado marcada por un sinfín de experiencias asociadas al judaísmo secular, a la lucha antifascista de su padre y al compromiso científico de su abuelo, el histólogo Giuseppe Levi. A su vez, su trayectoria intelectual se vio fuertemente impulsada por una serie de maestros y de colegas entre los que se destacan nombres tan importantes como los de Delio Cantimori y Arsenio Frugoni.

Nacido en Turín en 1939, Carlo Ginzburg estudió en la Scuola Normale Superiore de Pisa, la Universidad de Pisa y el Instituto Warburg. Entre 1988 y 2006, impartió clases en el departamento de Historia en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) y entre 2006 y 2010 se desempeñó como profesor de Historia de las Culturas Europeas en la Scuola Normale Superiore de Pisa. Además, fue docente en las universidades de Roma, Bolonia, Lecce, Harvard, Princeton y Yale, así como en la École Pratique des Hautes Études en París.

Traducida a diversos idiomas, la obra de Ginzburg ha sido una fuente de inspiración para numerosos investigadores e investigadoras de todo el mundo.

En este diálogo con Nueva Sociedad, Ginzburg aborda sus trabajos más recientes, repasa parte de su carrera como historiador, evoca sus relaciones con colegas de diversas disciplinas y plantea claves precisas para comprender el futuro de la historia cultural.

Profesor Ginzburg, hace muy poco tiempo fueron traducidos dos libros suyos al español y en ambos la literatura ocupa un lugar central. Me refiero a Ninguna isla es una isla1, donde se reúnen sus ensayos sobre literatura inglesa publicados originalmente en 2002, y a En el taller de Dante2. A estos libros, dedicados a temas literarios, se suma el hecho de que usted, durante toda su carrera como historiador, siempre ha manifestado un interés muy especial por la utilización de métodos narrativos. ¿En qué medida eso es una influencia de su propia familia?

Sin lugar a dudas, que mi padre fuera filólogo y profesor de literatura rusa y que mi madre fuera novelista me brindó la gran fortuna de crecer en un ambiente en el que no faltaban los libros. Todavía recuerdo a mi madre, Natalia, sentada en la mesa escribiendo sus novelas y sus relatos con una lapicera, porque ella nunca utilizó ni la máquina de escribir ni la computadora. Siempre le estaré eternamente agradecido porque, desde que yo era un niño, me introdujo en una pasión por lo literario que derivó en que, ya en mi primer libro, Los benandanti, incorporara numerosos elementos narrativos en una obra de carácter histórico. Mi padre fue igualmente importante en este sentido. Como gran apasionado por la narrativa histórica y como experto en literatura rusa, tradujo a Gógol y a Tolstói al italiano. Como era judío, sufrió las leyes raciales antisemitas que el fascismo implementó en 1938, por lo que su nombre no apareció en su traducción de Guerra y paz y fue reemplazado por un asterisco. Tengo, todavía hoy, el recuerdo vívido de estar mirando ese asterisco y saber que ese símbolo estaba allí reemplazando el nombre de mi padre.

La influencia narrativa de mi casa natal tuvo, al principio, un efecto muy concreto, porque mi vocación era la de ser novelista como mi madre. Luego tuve el deseo de ser pintor, pero lo abandoné, pensando que probablemente no sería muy bueno. Aun así, recuperé en mi trabajo histórico un gran interés por las artes plásticas y escribí bastante sobre ello. Así que, ya ve, finalmente me convertí en un historiador que siempre ha tenido un interés por la ficción y por los elementos narrativos. Esa educación en una casa llena de libros tuvo un efecto y es que la pasión por la escritura permaneció intacta. Y la llevé a mi narrativa histórica.

Suele hablarse mucho de su madre, Natalia, pero la figura de su padre, a quien recién mencionaba, tuvo una importancia capital en usted. Quizás muchos no lo sepan, pero su padre, Leone Ginzburg, fue un destacado intelectual, cofundador de la editorial Einaudi, además un luchador antifascista, miembro, junto con Carlo Rosselli, del Partito d’Azione. ¿Quién fue para usted Leone Ginzburg?

Mi padre, Leone, siempre ha sido muy importante para mí, y aunque murió cuando yo era un niño, tengo recuerdos muy vívidos de él. Había nacido en Odessa en 1909, pero tras la Revolución Rusa se mudó junto a su familia a Europa occidental. Tras un breve paso por Berlín llegó a Turín, donde vivió durante toda su infancia junto con su madre, Vera, y sus hermanos, Marussia y Nicolai. Se dedicó a la filología y, en 1932, comenzó a dar clases de literatura rusa en la Universidad de Turín, donde previamente se había recibido con una tesis sobre Maupassant3. Sin embargo, en 1934, solo dos años después de comenzar sus actividades como profesor, su carrera académica llegó a su fin porque se negó a prestar el juramento de lealtad al régimen fascista. Poco tiempo más tarde fue detenido por participar en actividades políticas antifascistas en Giustizia e Libertá, el grupo dirigido por Carlo y Nello Rosselli. Su relación con Carlo Rosselli, que también provenía de una familia judía, había comenzado en París a fines de la década de 1920, cuando Rosselli ya era un exiliado del régimen fascista y mi padre se encontraba completando sus estudios sobre literatura en esa ciudad a la que había llegado gracias a una beca. Al salir de prisión, mi padre pudo retomar algunas actividades, pero no su carrera académica. Se reintegró en la Editorial Einaudi, de la que había sido cofundador en 1933 y en la que participaba también Cesare Pavese, que era un gran amigo suyo. En aquel tiempo, trabajó mucho con Santorre Debenedetti, un destacado filólogo, también judío, que dirigía la colección de clásicos de Einaudi. Su situación se agravó en 1938, cuando el régimen fascista instaló las leyes raciales antisemitas. En ese momento, perdió su ciudadanía italiana y fue obligado al confino (exilio interno). Debió ir a Pizzoli, un pequeño pueblo cerca de L’Aquila, en la zona de los Abruzzos, y nosotros fuimos con él. Estuvimos allí durante tres años, junto a mi padre, mi madre y mi hermano, y luego mi hermana, que nació en L’Aquila en 1943. Finalmente, ese mismo año mi padre pudo ir a Roma y, un poco más tarde, nosotros nos encontramos allí con él. En Roma se convirtió en el editor de L’Italia libera, el periódico del Partito d’Azione, en el que había confluido el grupo Giustizia e Libertà de Carlo y Nello Rosselli, y, debido a esa actividad, fue arrestado por la policía fascista en noviembre de 19434. Fue llevado a la prisión Regina Coeli de Roma, donde murió el 5 de febrero de 1944 a consecuencia de las torturas.

La de mi padre ha sido siempre una presencia invisible para mí y me ha influido permanentemente en numerosos sentidos. Fíjese que el primer libro de historia que leí fue Historia de Europa en el siglo XIX, de Benedetto Croce, en un ejemplar tenía escrito a mano en la primera página «A Leone Ginzburg, con grato animo» (A Leone Ginzburg, con gratitud). Aquella dedicatoria se debía a que, antes de la publicación del libro, mi padre le había marcado a Croce algunos errores sobre la historia rusa, y él le había agradecido de ese modo. A pesar de la carga emotiva de aquel ejemplar, el libro de Croce me decepcionó un poco, a tal punto que me percaté de que me interesaban más sus trabajos filosóficos que aquellos dedicados a cuestiones históricas. Por cierto, ese interés en la filosofía, en términos más generales, es algo que también me ha conectado con mi padre. Él era un apasionado por la obra de Giambattista Vico, un pensador que me ha influenciado mucho y sobre el que he escrito en diversos ensayos. Todavía conservo la edición de La scienza nuova que tenía mi padre. Se trata de un ejemplar muy raro del siglo XVIII.

Es indudable que Leone dejó su huella en usted. Pero, además, su padre tuvo una obra importante. Entiendo que ha sido republicada en diversas ocasiones, ¿no es cierto?

Si, afortunadamente los textos de mi padre se han publicado a lo largo del tiempo. En 1948, Einaudi publicó Scrittori russi [Escritores rusos], que reúne sus ensayos sobre literatura rusa, que habían sido escritos entre 1927 y 1942. Luego, en 1964, es decir, veinte años después de su fallecimiento, hubo un plan para publicar todos sus escritos y fue allí cuando descubrí algunos inéditos. Aquel volumen, que también fue editado por Einaudi, tuvo un bellísimo prólogo de Norberto Bobbio, que había sido un gran amigo suyo. Ambos habían sido compañeros durante la escuela secundaria, donde también habían compartido su cursada con Cesare Pavese y Vittorio Foa. Hace algunos años, el libro que reúne los textos de mi padre se republicó en una edición curada y editada por Luisa Mangone, en la que se incluyeron también las cartas que mi padre enviaba mientras estaba en el exilio interno.

Usted se crió en una familia de intelectuales en Turín en un ambiente que podríamos definir como «judío secular». ¿Qué implicancias tuvo ese judaísmo durante su infancia? ¿En qué medida atravesó su sociabilidad?

En Turín, donde pasé buena parte de mi infancia, estábamos rodeados de esa atmósfera judía no religiosa. Uno de mis recuerdos más vívidos sobre ese ambiente se asocia a la adolescencia. Tendría doce o trece años cuando me encontré jugando al fútbol con Giovanni Levi, cuyo nombre completo era Giovanni Carlo Nello Levi. El mío es, también, Carlo Nello, y la razón que unía estos nombres era clara: nuestros padres, que habían participado en la organización antifascista Giustizia e Libertà, nos los habían puesto por los hermanos Rosselli (Carlo y Nello), los líderes y fundadores de aquella organización. Con Giovanni nos unió, luego, una amistad muy profunda, que se sustanció en nuestro proyecto común de la microhistoria, pero nos congregaba, de antemano, ese ambiente judío laico. Por otra parte, el tío de Giovanni no era otro que Carlo Levi, el autor de Cristo se detuvo en Éboli, una de las novelas que más me han marcado. La relación con Giovanni me hizo ver la gran cantidad de aspectos comunes que habíamos tenido en nuestras familias, tanto en términos políticos e intelectuales, como en nuestra relación con aquel judaísmo secular.

Ciertamente, mi conciencia de pertenecer al judaísmo tuvo en ese momento un carácter muy claro, pero el momento en el que «me convertí» en judío sucedió en los tiempos finales de la ocupación alemana. Al final de la guerra, cuando los alemanes estaban en retirada, nosotros nos encontrábamos escondidos en Vallombrosa, un pueblo de la Toscana cercano a Florencia, junto a mi madre y mi abuela materna, Lidia. Recuerdo muy vívidamente a aquellos soldados alemanes y a mi abuela materna, que era el único miembro no judío de la familia, diciéndome: «si alguien te pregunta tu nombre debes decir que te llamas Carlo Tanzi». Tanzi era su apellido de soltera. Ella tomó uno de mis libros, Il più felice bambino del mondo [El niño más feliz del mundo] de Carola Prosperi, y escribió «Carlo Tanzi» en su portada. Siento que en ese momento me convertí en judío.

¿Cree que existe algún tipo de conexión entre su objeto de estudio (los juicios inquisitoriales por brujería) y su condición de judío?

Esa fue siempre la hipótesis de Paolo Fossati, un gran amigo e historiador del arte que trabajaba en la editorial Einaudi. En una ocasión, mientras caminábamos por la calle, me comentó que le resultaba bastante lógico el hecho de que un judío como yo hubiera decidido trabajar sobre los juicios de la Inquisición a brujas y herejes. En aquel momento yo ya había publicado varios libros, pero no había reparado en ese vínculo que parecía tan evidente. En definitiva, lo que me estaba revelando era la prueba de la presencia del inconsciente freudiano.

En ese amplio mapa familiar sobre el que conversamos no solo se destacaban su madre y su padre. También tenía un papel su abuelo, el histólogo Giuseppe Levi. ¿En qué lo marcó? ¿En qué medida impactó en sus ideas?

Mi abuelo fue una de las personas más importantes en mi vida. Lo recuerdo levantándose muy temprano para ir al laboratorio, algo que influyó notablemente en mi carácter como investigador. Era un científico muy importante, un histólogo prominente que formó a numerosos investigadores. De hecho, tres de sus alumnos ganaron el Premio Nobel: Rita Levi Montalcini, Renato Dulbecco y Salvatore Luria. Todavía conservo la imagen del día en el que, siendo yo un niño, me dijo: «¿Te interesaría venir a ver el microscopio donde yo trabajo?». Recuerdo que fui con él y miré por el microscopio. Había una especie de mancha amarilla. Me hizo sentir un poco decepcionado, pero no me atreví a decirlo. Sin embargo, ese momento dejó una profunda huella en mí. Cuando mucho más tarde me involucré en el proyecto de la microhistoria, la idea de lo microscópico resultó central.

Permítame contarle una pequeña anécdota que, creo, muestra a las claras el tipo de pensamiento de mi abuelo Giuseppe. Resulta que, en su juventud, había sido un gran aficionado al montañismo, a tal punto que había llegado a ir al Himalaya. Y una vez, cuando yo era niño, me contó una historia de un viaje juvenil por la India. Me dijo que se había encontrado con un faquir y que ese faquir había alzado su brazo y, al hacerlo, una palmera había emergido del suelo. Recuerdo que lo miré fijamente, con mucha incredulidad, y le pregunté: «pero, ¿cómo es posible que suceda algo así?». Él se limitó a mirarme y a encogerse de hombros. En mi opinión, esta era una pista de su enfoque profundamente positivista. Hay muchas preguntas y a veces somos incapaces de responderlas, pero nos las debemos seguir haciendo.

Usted también ha mencionado en diversas ocasiones a su abuelo al rememorar el proceso electoral de 1948, que tras la caída del régimen fascista instauró un Parlamento republicano…

Sí, mis recuerdos de aquellas elecciones de 1948 están muy asociados a mi abuelo Giuseppe. Pese a que nunca fue afiliado al Partido Comunista, le pidieron que fuera candidato independiente en las listas del Frente Popular, del que los comunistas formaban parte. Y él aceptó. De hecho, en su libro Léxico Familiar mi madre cuenta una historia muy divertida relativa a la campaña electoral de mi abuelo. Sucede que estaba brindando un discurso en un típico mitin de campaña y comenzó diciendo esta frase: «La ciencia es la búsqueda de la verdad». Al parecer, siguió hablando sobre ciencia un buen rato, frente a un público atónito que esperaba un típico discurso electoral. Él era un hombre de izquierda, pero era también un científico muy comprometido al que le enfadaba mucho la forma que tenían los soviéticos de ver la ciencia, sobre todo a partir de las ideas de Lysenko5. Pero, volviendo a aquellas elecciones, debo comentarle que el hecho de que el Frente Popular fuera finalmente derrotado por la Democracia Cristiana generó una sensación amarga en mi familia. Todos habían apostado por aquella fuerza que integraban los comunistas y los socialistas, y que llevaba el rostro de Garibaldi en su logotipo.

Ya en la década de 1950 usted ingresó en la Scuola Normale Superiore de Pisa, donde desarrolló sus estudios y comenzó su trayectoria como historiador. ¿Cómo era el ambiente de la Scuola Normale? ¿Qué fue lo que encontró allí?

Para entrar en la Scuola Normale había que mostrar ciertas aptitudes en una suerte de competencia de ingreso, aunque era algo diferente a la École Normale Supérieure de París, su institución hermana. En una conversación, Alain Schnapp, el historiador y arqueólogo francés, me dijo, muy acertadamente, que él creía que la Scuola Normale era la verdadera institución meritocrática, porque se evitaban esos años preliminares que sí existen en la École Normale de París y que pueden terminar implicando un tipo de «selección social» del alumnado, en tanto la familia tiene que sostener a los jóvenes durante todo ese proceso de ingreso.

Lo que recuerdo muy bien es que, ya en el primer año en la Scuola, debíamos producir una serie de textos y ensayos, y tener conversaciones con algunos docentes. Esa relación con los profesores era una de las características más claras de la Scuola Normale, como también lo era la de la relación que se establecía entre los estudiantes más jóvenes y los más avanzados. Por otra parte, el cuerpo de profesores era realmente excelente. Fíjese que, entre ellos, estaba, por ejemplo, Augusto Campana, un destacado paleógrafo que, durante el régimen de Mussolini, sostuvo una política de «no apoyo» al régimen y fue enviado unos meses a prisión por estar suscripto a una revista antifascista. Aunque era profundamente católico, sus perspectivas religiosas no emergían en sus clases. Esa fe, que vivía y sentía muy fuertemente, lo llevó a alejarse de una carrera académica promisoria y a vivir toda su vida como bibliotecario en la Biblioteca Vaticana. De hecho, cursábamos sus seminarios los sábados por la noche y los domingos por la mañana, porque era el único horario posible para que pudiera cumplir con sus obligaciones en la biblioteca. En su juventud, Campana llegó a conocer a Aby Warburg en Rimini. Hay una nota, en el diario de Aby Warburg, en la que dice: «he conocido a un joven erudito, Antonio Campana. Extrañamente no está interesado en los documentos visuales». Pero Warburg se equivocaba. A Campana sí le interesaban los documentos visuales.

En la Scuola Normale usted también tuvo como profesor al medievalista Arsenio Frugoni. ¿Qué lecciones tomó de él? ¿Cuáles fueron las características de Frugoni que más le impactaron y en qué medida contribuyeron a su carrera como historiador?

Frugoni me influyó mucho, sobre todo porque cuando yo ingresé en la Scuola no tenía claro que fuese a dedicarme a la historia. Como le comentaba, primero había querido ser novelista, luego pintor, y, en un principio, pensé que la historia del arte podía ser un buen campo para mí. Sin embargo, Arsenio Frugoni cambió mi perspectiva. Primero, me incitó a leer un ensayo de Croce sobre un marqués napolitano que se había convertido al protestantismo en el siglo XVI, pero yo, que ya había leído la Historia de Europa en el siglo XIX, no me sentía muy atraído por la concepción histórica de Croce y lamentablemente me sucedió lo mismo con aquel ensayo. En ese momento le dije a Frugoni que prefería no estudiar historia porque no me interesaba demasiado. Entonces, Frugoni cambió de perspectiva y me propuso hacer un trabajo sobre la revista Annales, fundada por Marc Bloch y Lucien Febvre a fines de la década de 1920. En ese entonces yo no sabía nada de los Annales, pero acepté el desafío. De repente, me encontré leyendo una obra que me marcaría profundamente. Me refiero a Los reyes taumaturgos de Bloch. Ese fue el momento, en el que me di cuenta que mi camino era la historia. Al final, Frugoni lo había conseguido.

En términos académicos, Frugoni era un hombre realmente impresionante y siempre he sentido una deuda con él. Fue el autor de un libro muy original sobre Arnaldo da Brescia, un hereje del siglo XII que fue quemado en la hoguera por la Iglesia Católica. Este libro que, según tengo entendido, solo ha sido traducido al francés, estaba construido de un modo muy particular, porque en cada capítulo Frugoni presentaba retratos muy distintos de da Brescia. La composición de ese texto siempre me resultó muy similar a la de la película Rashomon de Akira Kurosawa: una misma historia contada, episódicamente, desde distintas perspectivas. Nunca pude constatarlo, pero creo que pudo haber existido una influencia directa de aquella película, que apareció en 1950, en el libro de Frugoni, que fue publicado en 1953. Sin embargo, además de las cuestiones propiamente académicas y de su dedicación a los estudios medievales, Frugoni fue un hombre con episodios de vida realmente interesantes. Hace algunos años, Gianni Sofri, el sobrino de Adriano Sofri6, publicó un hermoso libro titulado L'anno mancante [El año perdido], en el que reconstruyó la vida de Frugoni entre 1944 y 1945. En ese tiempo, hacia el final del régimen fascista, Frugoni fue a Saló, donde funcionaba la República Social Italiana, el último bastión del régimen fascista que operaba en el norte, bajo la ocupación alemana. Frugoni había ido allí a desempeñarse como traductor e intérprete, pero al mismo tiempo que hacía estas labores para los fascistas, sostenía una relación con miembros católicos de la resistencia y con hombres como Giovanni Battista Montini, que luego, al asumir el papado en 1963, se convertiría en Pablo VI. En definitiva, Frugoni hacía una suerte de doble juego.

Dado que menciona la lectura de Los reyes taumaturgos, permítame preguntarle por otras obras que lo marcaron y que forjaron su camino como historiador. Pienso en la pregnancia que ha tenido en usted un autor como Eric Auerbach, autor de Mímesis, pero también en los trabajos del lingüista Leo Spitzer. ¿Qué fue lo que le revelaron Auerbach y Spitzer? ¿En qué medida ideas de ambos autores se introdujeron en su reflexión sobre las formas de abordaje de la historia?

Tanto a Spitzer como a Auerbach los leí, por primera vez, a mis 18 años, cuando me preparaba para ingresar a la Scuola Normale Superiore de Pisa y quedé fascinado con la potencialidad que ofrecía una crítica literaria minuciosa. Mimesis de Auerbach me acompañó, y me acompaña aún, en lo que defino como una conversación metafórica permanente. He vuelto recurrentemente a él y, de hecho, publiqué en El Hilo y las huellas un texto sobre la forma en la que Auerbach leyó aquellas páginas en las que Voltaire se refirió a la Bolsa de Londres y el modo en el que vio la relación entre la tolerancia y el comercio. En buena medida, la apreciación por el detalle, tanto en Auerbach como en Spitzer, moldearon mi camino hacia la microhistoria. Con ellos comprendí la importancia de prestar atención a aspectos muy precisos de cada página y cada pasaje de los libros, así como con Bloch entendí aspectos sustanciales del método histórico. Vuelvo, una vez más, a mencionar Los reyes taumaturgos, porque es allí donde Bloch mostró cómo, a partir de un caso muy particular, podían comprenderse aspectos sustanciales sobre el poder en la larga Edad Media.

Ha mencionado a Frugoni y a Campana. ¿Qué hay de Arnaldo Momigliano, el gran historiador del mundo antiguo? ¿Lo conoció también en su período universitario?

Momigliano no era docente en la Scuola Normale, pero vino a brindar una serie de conferencias a fines de la década de 1950. Además, había conocido a mi padre en Turín y provenía también de un ambiente judío, lo que le generó numerosos problemas con el régimen fascista. De hecho, cuando el fascismo impuso las leyes raciales fue obligado a abandonar la universidad italiana y partió a Londres. El exilio representó, para él, un avance sustantivo en términos intelectuales. Salir del sofocante ambiente que imperaba en la Italia fascista y encarar una vida académica en Inglaterra le abrió paso a nuevos modos de escribir y le dio la posibilidad de ampliar sus perspectivas analíticas. Mi relación con él fue intermitente, pero fue desarrollándose cada vez más, y lo frecuenté mucho cuando estuve en Chicago, donde él era profesor visitante. Allí trabamos una relación que fue convirtiéndose en una amistad muy profunda. Al día de hoy sus textos continúan impactándome. He releído Storia antica e antiquaria [Historia antigua y antigüedades] en repetidas ocasiones, y siempre ha vuelto a parecerme un texto fundamental para comprender la importancia de la evidencia y las pruebas en la historia. Es un texto que me recuerda a ese hombre que tenía pensamientos rápidos y acertados, como si fuera un ajedrecista.

Profesor Ginzburg, me gustaría preguntarle por el clima en el que usted comenzó su carrera como historiador. En aquel tiempo, el marxismo tenía una fuerte influencia entre la intelectualidad italiana. Pienso no solo en las adhesiones que concitaba el propio Partido Comunista en el mundo de la cultura, sino también en las ideas que atravesaban publicaciones como Studi Storici, la revista fundada por Gastone Manacorda, y en los trabajos analíticos de intelectuales como Cesare Luporini. ¿Cómo veía esa tradición marxista? ¿Sentía, en aquellos momentos, influencias del marxismo y, sobre todo, de ese «marxismo a la italiana» tan influido por la obra de Antonio Gramsci y sus ideas asociadas a la subalternidad y la cultura popular?

Ciertamente, me sentía influido por diversas lecturas marxistas y, en general, por un ambiente asociado a la izquierda. En términos teóricos, la influencia de Gramsci estaba muy presente en mí. Ya antes de entrar en la Scuola Normale yo había leído los Cuadernos de la cárcel y me habían causado una impresión muy profunda, al punto de que, cuando comencé a estudiar los juicios de brujería, tendí a pensarlos como una forma primigenia de la lucha de clases. Por cierto, dado que ha mencionado a Luporini, debo decirle que tomé un seminario que él dictaba sobre la Crítica de la Filosofía del Derecho de Hegel que Marx había escrito en 1844. A esto se sumaba, por supuesto, lo que le he comentado de mi abuelo, que había sido candidato del Frente Popular en las elecciones de 1948, pero también el hecho de que mi madre formaba parte del Partido Comunista Italiano y era cercana al grupo al que pertenecía Felice Balbo, la persona que me indujo a entrar en la Scuola Normale.

¿Se refiere a Felice Balbo, del grupo de los llamados cattocomunistas7?

¡Sí! ¡Al mismo! Mi madre perteneció durante un tiempo al grupo de los católicos comunistas y Balbo, que también trabajaba para la editorial Einaudi, de la que mi padre había sido cofundador, fue muy importante en mi decisión de ingresar en la Scuola Normale. Hace poco tiempo estuve releyendo las cartas de Italo Calvino y allí Calvino dice algo muy cierto y es que los escritos de Balbo no logran dar cuenta de la impresionante personalidad que tenía. Felice Balbo era un hombre realmente extraordinario.

Ya que hablamos de marxistas, permítame preguntarle por Sebastiano Timpanaro, el afamado filólogo. ¿Cómo fue su relación con él?

Al principio, cuando lo conocí en Pisa, en el año 1957, me pareció un personaje intimidante. Era un hombre muy particular, que rechazaba las actitudes paternalistas y que, ciertamente se manifestaba muy en contra de las jerarquías. Era fuertemente antihistoricista, a tal punto que se proclamaba a sí mismo como un «materialista vulgar» o como un «materialista leopardiano», en alusión a Giacomo Leopardi, sobre quien había escrito un libro. Timpanaro había sido alumno del gran filólogo Giorgio Pasquali, autor de un texto maravilloso titulado Storia della tradizione e critica del testo [Historia de la tradición y crítica del texto] que, hasta donde sé, solo existe en italiano. En un pequeño ensayo que escribí para un volumen en francés dedicado a la historiadora Gertrude Bing –que fue directora del Instituto Warburg– y que ahora he incorporado en inglés en la última versión de Mitos, emblemas, indicios, comencé con una frase de la propia Bing según la cual Warburg afirmaba que Ludwig Traube8 era el «gran maestro de nuestra orden». Se trataba de una pequeña humorada masónica. Ahora bien, Traube era un gran paleógrafo y filólogo judío. Pero pensemos esto: una historia que empieza con Traube, sigue con Pasquali –que estuvo profundamente influenciado por Traube y por Warburg– y que continúa en Timpanaro. Creo que es una idea que, como escribí, sigue la línea de Pasquali, que había sido el maestro del propio Timpanaro.

En la década de 1970, tuve una relación muy afectuosa con Timpanaro. En esa época, yo era profesor en Bolonia y él en Florencia, y mantuvimos un interesante intercambio epistolar. Timpanaro había publicado su libro Sobre el materialismo y había hecho una serie de alusiones al psicoanálisis de Freud como «no científico» en términos muy duros, así que le envié una carta en la que le hice una serie de comentarios sobre la Psicopatología de la vida cotidiana de Freud. Recuerdo que le mencioné un comentario de Freud sobre un lapsus vinculado al uso de la palabra latina aliquis en una obra de Virgilio. Timpanaro era especialista en Virgilio y me respondió haciendo valer todos sus conocimientos filológicos. En su carta, Timpanaro desarmaba la argumentación freudiana. Cuando leí el correo, le escribí inmediatamente y le dije que tenía un libro entre manos. Finalmente, Timpanaro lo escribió. Fue su libro El lapsus freudiano, de 1974. Es un gran libro, aunque algunos de sus comentarios finales sobre la obra de Freud me resultaron demasiado negativos. Más allá de esa valoración, siempre he considerado a Timpanaro como un gran intelectual. Y esa forma de llamarse a sí mismo «materialista vulgar» y de abrevar más en la tradición de Engels que en la del propio Marx era algo realmente particular en él.

Estamos hablando de sus profesores, de los libros que lo marcaron, del ambiente intelectual de la época en la que usted realizó sus estudios. No puedo dejar de preguntarle por alguien que fue central en su formación y en la definición de los juicios por brujería como su tema de estudio. Me refiero a Delio Cantimori, autor, entre otros, de un libro tan importante como Humanismo y religiones en el renacimiento. ¿Cómo conoció a Cantimori y qué le atrajo de sus trabajos históricos?

Cantimori fue una persona trascendental para mí. Lo conocí en la Scuola Normale cuando vino, desde Florencia, a impartir un seminario sobre las Consideraciones sobre la historia universal de Jacob Burckhardt. Recuerdo muy bien cuando aquel hombre de barba blanca preguntó si alguno de los estudiantes que estábamos allí sabía alemán. Luego de obtener algunas respuestas afirmativas y otras tantas negativas, dijo: «Ahora leeremos el libro de Burckhardt y haremos una comparación de las distintas traducciones que se han hecho al italiano, al inglés y al francés». Comenzamos el seminario, guiados por Cantimori, y, luego de reunirnos todas las mañanas durante dos semanas enteras, solo habíamos leído unas veinte líneas. Esa experiencia fue, para mí, absolutamente increíble, sobre todo porque, hasta ese momento, desconocía que podía realizarse una lectura tan lenta y, a la vez, tan detallada. Como Cantimori viajaba bastante seguido a Pisa, empecé a frecuentarlo cada vez más. Y, cuando por fin decidí trabajar sobre los juicios de brujería fui a visitarlo a Florencia, donde él vivía.

Sin embargo, cuando tuve que enfrentarme a la decisión de con quién trabajaría consideré dos opciones. Una era la de trabajar con Cantimori y la otra era la escoger a Franco Venturi, un gran historiador especializado en el siglo XVIII, con quien me unían numerosos vínculos. Por empezar, Venturi me había confiado, a fines de la década de 1950, la gran tarea de traducir Los caracteres originales de la historia rural francesa de Marc Bloch. Fue una tarea muy importante para mí, en tanto yo ya había leído Los reyes taumaturgos y había quedado fascinado con la perspectiva de Bloch. Así que traduje aquel libro que, finalmente, se publicó en Einaudi. Con Franco Venturi no me unía solo una relación de tipo académica, sino un universo de relaciones familiares y políticas. Su padre, Lionello, que era crítico e historiador del arte, se había negado a prestar juramento al régimen fascista y, debido a ello, se había visto obligado a emigrar a París a principios de los años 30. En ese período, Franco, que había acompañado a su padre al exilio parisino, entró en contacto con Carlo Rosselli y participó del grupo Giustizia e Libertà. Luego, al igual que mi padre Leone, a quien conoció muy bien, se integró en la resistencia antifascista del Partito D’Azione. Las relaciones eran tan fuertes que, en 1952, Venturi publicó el primer volumen de su famoso libro titulado El populismo ruso y, en la introducción, afirmó que mi padre siempre le había parecido la «encarnación más original y novedosa del espíritu de los populistas». Recuerdo muy bien mis conversaciones con Venturi, y todavía puedo verlo escalando su enorme biblioteca para bajar y mostrarme viejos volúmenes del siglo XVIII. Así que, finalmente, cuando tuve que definir con quién trabajaría barajaba esas dos opciones: la de Cantimori y la de Venturi. Es interesante que ambos fueran tan diferentes en tantos aspectos. Por un lado, trabajaban cuestiones distintas, en tanto Cantimori se dedicaba a los herejes y Venturi se especializaba en el siglo XVIII. Por otra parte, y aun cuando habían mantenido una interesante y asidua correspondencia tras el final de la guerra, sus trayectorias políticas eran muy distintas entre sí. Cantimori había pasado del fascismo al comunismo, mientras que Venturi, que provenía de la izquierda y de la lucha antifascista, había desarrollado una posición fuertemente anticomunista. Finalmente, y aunque la historia de Venturi estaba más asociada a la mía –por su antifascismo y por su relación con mi padre– elegí trabajar con Cantimori.

Entiendo que esa decisión debe haber estado mediada por diversos aspectos. ¿Qué lo llevó a acercarse más a Cantimori?

En principio, Cantimori era un gran historiador. Había escrito su famoso libro sobre los herejes del renacimiento y también un maravilloso ensayo sobre Martín Lutero. Pero, además, era un hombre muy particular, que a mí me resultaba fascinante justamente porque era muy ajeno al mundo en el que yo me había criado. Culturalmente y también políticamente, yo provenía de un ambiente antifascista, y Cantimori se había movido en la otra dirección, haciéndose comunista luego de haber pasado por el fascismo. Cuando lo conocí, y luego cuando pude tratarlo más, me sentí muy fuertemente atraído por su erudición, por la enorme curiosidad que manifestaba, por una forma de pensar que veía como realmente original. No tengo dudas de que es el historiador que más contribuyó a mi formación, el historiador del que más aprendí.

Cantimori fue, además, una persona receptiva conmigo, aunque recuerdo muy bien que cuando fui a visitarlo y le comenté que quería estudiar los juicios por brujería, el me respondió: «¿también usted?». Ahora me da gracia, pero en aquel momento me sorprendió mucho, porque creía haber encontrado un tema muy original. Luego me percaté de que Cantimori estaba pensando que era un tema que estaba siendo estudiado porque, en aquella época, el historiador Alberto Tenenti estaba trabajando en París sobre la emergencia de la incredulidad en la brujería a partir de un maravilloso artículo de Lucien Febvre publicado en la revista Annales. Fíjese que, después de aquella reacción inicial, Cantimori me dijo que sí, que debía encarar aquella investigación y me estimuló a ir al Archivo de Estado de Módena para estudiar los juicios inquisitoriales. Y eso fue exactamente lo que hice. Seguí su consejo y de allí nació mi primer artículo, que publiqué en 1961.

¿Se refiere a «Brujería y piedad popular», el artículo en el que analizaba el caso de Chiara Signorini?

Sí. Es un artículo que manifiesta mi propósito inicial de indagar en los juicios por brujería partiendo del presupuesto de que en aquellos juicios había una forma básica o rudimentaria de la lucha de clases. Esa percepción devenía de mis lecturas de Gramsci y de su idea de la cultura de las clases subalternas, que combinaba con un análisis del ensayo La bruja de Jules Michelet. Cuando me dirigí al Archivo del Estado de Módena, como me había indicado Cantimori, encontré un juicio inquisitorial que parecía confirmar la hipótesis que yo sostenía. Se trataba, en efecto, del caso de Chiara Signorini, que había sido acusada de hechizar a la patrona de la propiedad rural en la que trabajaba. Chiara se había defendido aduciendo que se le había aparecido la Virgen María y le había dicho que debía hechizar a la patrona, pero luego de las torturas del inquisidor terminó confesando que quien se le había aparecido era el diablo. Recuerdo que cuando descubrí aquel caso pensé que, por un lado, mi hipótesis estaba confirmada, pero, por el otro, intuí que no podía ser todo tan sencillo. Al final de «Brujería y piedad popular» escribí unas líneas en las que afirmaba que, pese a que se trataba de un caso específico, la historia de la campesina que había hechizado a la patrona y que había confesado finalmente que había visto al diablo, tenía un valor paradigmático. Utilicé esa palabra: «paradigmático». Fíjese que mi ensayo fue publicado en 1961 y, un año después, Thomas Kuhn publicó su afamado libro La estructura de las revoluciones científicas, donde la idea de lo «paradigmático» es entendida como sinónimo de «ejemplar». Esto me hizo pensar, años más tarde, en una idea que sigue acompañándome hasta el día de hoy: que algo anómalo puede ser paradigmático.

Su afirmación de que inicialmente pensaba los juicios por brujería como una «forma rudimentaria de la lucha de clases» me lleva a pensar en Eric Hobsbawm y aquel maravilloso libro sobre los «rebeldes primitivos». Entiendo que usted tuvo algún contacto con Hobsbawm a través del propio Cantimori, ¿no es cierto?

Sí, a comienzos de los años 60 yo iba a viajar a Londres y entonces Cantimori me dijo: «tengo un amigo allí, deberías conocerlo». Y me dio la dirección de Eric Hobsbawm. Pero yo era demasiado tímido y no fui a verlo. Así que, al final, no lo conocí. Sin embargo, cuando publiqué mi primer libro, Los benandanti, apareció una reseña en el Times Literary Supplement. Se publicó anónimamente, sin firma, como se acostumbraba en aquella revista. Muchos años después descubrí que había sido escrita por el propio Hobsbawm. Finalmente, cuando Los benandanti se publicó en inglés, fue Hobsbawm quien escribió el prólogo. Pese a nuestra diferencia de edad, yo sentía que compartíamos un cierto terreno común debido, sobre todo, a la recepción de la obra de Gramsci. A inicios de la década de 1960, Hobsbawm había publicado un artículo en el que retomaba la noción de «clase subalterna» en Societá, la revista de política y cultura del Partido Comunista Italiano. Cuando leí aquel texto, yo estaba comenzando a trabajar sobre los juicios por brujería y me impresionó mucho que Hobsbawm estuviera leyendo a Gramsci a través del filtro de los antropólogos de Manchester. Luego, cuando analicé la lectura que el antropólogo Ernesto De Martino había hecho de la obra de Gramsci, me percaté de algo que, hasta ese momento, me había resultado inadvertido. Y es que, mientras estaba en la cárcel, Gramsci estaba intentando evitar la censura fascista. En ese contexto, tuvo que tomar distancia de ciertos aspectos del lenguaje marxista estándar del momento y acuñar nociones nuevas.

Cuando afirma que Gramsci estaba evitando hacer uso del lenguaje marxista estándar, ¿se refiere al lenguaje de la Tercera Internacional?

Exactamente. En lugar de hablar de proletarios, Gramsci hablaba de «clase subalterna», algo que, sin duda, influyó en la recepción de su obra. Piense, por ejemplo, en la India. Allí, la idea de «clase subalterna» tiene mucho más sentido que la idea de proletariado. De hecho, recuerdo que cuando en 1988 fui a la Calcuta por primera vez, un historiador, con perfecto acento oxoniense, de Oxford, me abordó y me dijo: «¿Podría usted decirme cuál es el significado exacto de la palabra subalterno en italiano?». Yo le contesté que se vinculaba a las posiciones o al rango dentro de la jerarquía militar. Pero en el caso de Gramsci, el uso del vocablo subalterno respondía también a su vocación de eludir la censura. Y esto mismo sucede, por ejemplo, con la idea de «filosofía de la praxis», aun cuando ese término ya había sido utilizado previamente por Giovanni Gentile. Creo que la recepción póstuma de los Cuadernos de Gramsci se vincula también a esa terminología que, de un modo u otro, él utilizó para evitar la censura fascista.

Hace unos momentos usted me comentaba cómo, a partir de ciertas lecturas de Gramsci, desarrolló su primer artículo. Pero luego de ese artículo, ya en 1966, publicó su primer libro, Los benandanti, en el que indagaba en aquellos hombres y mujeres del campesinado friulano que se definían como los «buenos caminantes» y desarrollaban un culto cristiano en favor de la fertilidad de la tierra librando batallas nocturnas contra brujas y hechiceros. En su libro queda muy claro que cuando los inquisidores enjuiciaron a los benandanti los percibieron, no como buenos cristianos, sino estrictamente como hechiceros, hecho que demuestra una distancia muy nítida entre la cultura hegemónica y la cultura popular o campesina. ¿Cómo pensó esas distancias entre la cultura campesina y la cultura hegemónica y, sobre todo, entre las formas de la religiosidad popular, y las formas establecidas y oficiales de la religiosidad?

Cuando comencé a estudiar el caso de los benandanti me percaté de esas distancias. Todo comenzó en 1963, dos años después de la publicación de «Brujería y piedad popular», cuando decidí viajar por Italia buscando diversos archivos que contuvieran documentos vinculados a los juicios por brujería desarrollados por la Inquisición. Recuerdo que me dirigí al Archivo Estatal de Venecia, donde estaba el Fondo del Santo Oficio, y allí encontré un proceso contra Menichino, un campesino de Latisana –en la región del Friuli–, al que se sindicaba como un benandante. Lógicamente, en aquel momento yo no sabía lo que significaba la palabra benandante, así que comencé a leer aquel archivo con una profunda emoción, dándome cuenta que el inquisidor tampoco lo sabía y que eso era justamente lo que estaba intentando averiguar cuando interrogaba al campesino. Al adentrarme cada vez más en las historias, acabé descubriendo las características del culto de aquellos hombres y mujeres, los benandanti, que habían sido activos en el Friuli de los siglos XVI y XVII. Los benandanti, que decían hacer el bien, afirmaban haber nacido vestidos (envueltos en líquido amniótico) y se veían a sí mismos como combatientes contra las brujas que afectaban las cosechas. Su combate se producía en «batallas nocturnas» que, si eran ganadas por ellos, darían lugar a buenas y abundantes cosechas. Pero, si sucedía lo contrario, es decir, si ganaban los hechiceros y las brujas, se producirían hambrunas. En los procesos judiciales pude constatar que, cuando los inquisidores abordaron a los benandanti, no los vieron en modo alguno, como personas que «hacían el bien», sino justamente como hechiceros. Claramente, los inquisidores no tenían ningún conocimiento de las creencias de los benandanti y no comprendían la cosmología que las rodeaba, sino en los términos de la suya propia. Fue entonces cuando me percaté de que aquellas experiencias eran intransferibles e inaccesibles para cualquiera que no fueran los actores que las llevaban a cabo. Y, sin embargo, los inquisidores consiguieron registrarlas, transcribirlas y dejar asentada su existencia. Sin embargo, lo que sucedió es que la distancia entre la cultura de los inquisidores y la de los benandanti se hizo evidente hasta tal punto que los propios benandanti fueron, poco a poco, incorporando la perspectiva negativa que los inquisidores tenían de ellos. Los benandanti, que fueron interrogados por los inquisidores con distintos métodos de tortura, empezaron a «confesar» que no eran, como ellos habían creído, «contrahechiceros», sino hechiceros. Lo que el proceso me mostró fue justamente esa distancia que existía entre la cultura y la religiosidad oficial de los inquisidores respecto de la religiosidad popular de los benandanti. Finalmente, como lo muestro en el libro, los benandanti acabaron asumiendo la perspectiva de los inquisidores.

Ciertamente, muchos de los aspectos que comenta sobre los benandanti, pero que son también visibles en El queso y los gusanos e Historia nocturna evidencian una conexión entre su forma de abordaje histórico y ciertas perspectivas antropológicas. Me refiero, sobre todo, al estudio y la atención sobre las concepciones «cosmológicas» y a su puesta en foco de fenómenos vinculados al éxtasis y a la magia. En su texto «¿Qué he aprendido de los antropólogos?» usted se refiere extensamente a Levi Strauss, pero también a Ernesto de Martino, el autor de El Mundo mágico, a quién, por cierto, también menciona en los agradecimientos de Los benandanti. Quisiera preguntarle cómo y cuándo llegó a aquella obra capital de de Martino y en qué medida comparte (o no) su idea de una posible realidad de los «poderes mágicos».

El Mundo mágico es una obra que me produjo un impacto mayúsculo desde el momento mismo en el que la leí por primera vez, poco tiempo antes de ingresar en la Scuola Normale. Llegué a ella a través de Cesare Pavese, que había sido el fundador de la Colección de estudios religiosos, etnológicos y psicológicos de la editorial Einaudi, a la que también se conocía como la «colección morada», donde se publicó el libro. Uno de los aspectos que más llamaron mi atención fue, justamente, el que se asocia a la pregunta de De Martino por la posibilidad de que los poderes mágicos fueran reales. Pese a que yo nunca he creído en la realidad de los poderes mágicos me vi cautivado por su forma de argumentar esa posición que, para cualquier lector escéptico, como era y soy yo, podía resultar escandalosa. El mundo mágico tenía también otros aspectos interesantes, sobre todo aquellos que criticaban la perspectiva eurocéntrica. En el libro, De Martino llegaba a sostener que los chamanes siberianos eran «héroes culturales» con una profunda relevancia en la historia. Esa relevancia procedía, justamente, de la magia y del éxtasis, en tanto para De Martino la presencia del hombre en el mundo ha dependido, en buena medida, de una trayectoria histórica en la que las experiencias provenientes del mundo mágico han sido vitales. Según De Martino, son esas experiencias mágicas las que permitieron que los seres humanos superasen la sensación de angustia por su propia fragilidad y las que hicieron posible su presencia en el mundo. En lugar de disolverse en el mundo, los hombres y mujeres consiguieron, a través de la magia –que él ejemplificaba con el éxtasis chamánico– superar lo que De Martino calificaba como la «pérdida de la presencia». Esas ideas fueron vitales para mí, a tal punto que la analogía entre los benandanti y los chamanes me resultó muy evidente. Sin ir más lejos, ambos grupos habían logrado superar esa «pérdida de la presencia» a través de las experiencias mágicas y de éxtasis.

Por cierto, me gustaría comentarle que hace ya algunos años, la antropóloga francesa Giordana Charuty publicó una biografía intelectual de De Martino en la que comentaba sobre los ataques epilépticos que De Martino había sufrido en su juventud y los describía como parte de una «pérdida de la presencia». Me pareció interesante que Charuty adoptara esa definición para aplicarla al propio De Martino, manifestando que su presencia en el mundo también había estado mediada por experiencias traumáticas. Ciertamente, se trataba de una conexión que no era simple, pero que era una conexión, al fin y al cabo.

Con Lévi-Strauss la relación fue diferente. Leí su Antropología estructural cuando estudiaba en Pisa a instancias de mi amigo Giulio Lepschy, quien luego se convertiría en un brillante lingüista. Recuerdo que él me dijo: «deberías leer esta obra, te resultará interesante». Como estaba trabajando en temas asociados a la brujería, comencé a leer el ensayo titulado El hechicero y su magia, y quedé sorprendido por el paisaje intelectual que mostraba Levi Strauss. Sentía que me era ajeno, desconocido. A Levi Strauss lo vi una sola vez en mi vida, cuando acababa de terminar Historia nocturna. Me recibió en su oficina. Recuerdo que tenía una máscara japonesa roja y negra, y dos fotos. Una era un retrato en blanco y negro de Maurice Merleau Ponty y la otra era un detalle de esa misma foto. Lo que encontré sorprendente en su trabajo era la diferencia notoria con los enfoques de tipo histórico. Creo que por eso nuestro diálogo fue algo conflictivo, en el sentido bajtiniano del término.

Ya que evoca a Bajtin, me habilita a hacerle una pregunta sobre un libro en el que la presencia bajtiniana es clara. Me refiero, lógicamente, a El queso y los gusanos, libro que publicó en 1976 luego de la aparición de otra serie de libros, entre los que se destacaban Il nicodemismo y Giochi di pazienza, escrito junto a Adriano Prosperi. En El queso y los gusanos, donde usted reconstruyó y analizó la historia de Domenico Scandella, el molinero friulano apodado Menocchio, se hace evidente la existencia de una cultura oral muy importante en el mundo campesino, y una cultura letrada, que se consideraba alta, cuya base discursiva era la del libro. Uno de los aspectos interesantes es la forma en la que Menocchio fundía conocimientos propios de la cultura oral con una lectura propia y particular de libros como el Decamerón de Boccaccio y Los viajes de Sir John Mandeville, pero también del Florilegio de la Biblia y el Lucidario de la Madonna. ¿Qué es lo que nos permite ver esa conexión entre la cultura oral y la escrita y por qué constituía un aspecto clave en la cosmología de Menocchio?

Creo que el de Menocchio es un caso particular. Es, digamos, anómalo, en tanto resulta muy difícil encontrar un caso tan ricamente documentado de un campesino, que forma parte del mundo popular, y que, sin embargo, está tan inmerso en nuestra cultura. Sin embargo, el hecho de que se trate de un caso anómalo no es, a mi entender, contrario a la posibilidad de la generalización. De hecho, la anomalía contiene en su seno a la norma. Lo cierto es que, en el caso de Menocchio, la cultura oral en la que estaba inmerso funcionó como un filtro para su acercamiento a la cultura escrita, a los libros impresos. En El queso y los gusanos intenté mostrar que existe una gran complejidad, mayor a la que habitualmente creemos, en la relación entre la cultura popular y la cultura letrada, entre las clases populares, los campesinos y la lectura. Ciertamente, la cultura popular podía ser reprimida, podía combatir, podía hacer concesiones ante una cultura hegemónica. Ahora bien, también podía suceder, y el caso de Menocchio lo muestra, que alguien inmerso en la cultura oral y popular, un campesino, llegara a la cultura escrita e hiciera sus propias interpretaciones a través del filtro de su propia cosmovisión. Frente a una cultura impuesta desde arriba y que tenía como elemento fundamental al libro, había una cultura popular que también podía acceder a esos artefactos y darles una dimensión diferente, moldearlos de otro modo y con objetivos diversos. Por eso sostengo que Menocchio leyó esos libros con el filtro de su cultura, de la cultura oral, popular, campesina. Este fue, de hecho, un elemento esencial en la «traducibilidad» de sus ideas y fue, creo yo, un elemento igualmente esencial para la traducibilidad de mi libro.

Su reflexión sobre la traducibilidad de las ideas de Mennochio y las de la traducibilidad de su propio libro me parece realmente interesante, en tanto usted liga el éxito del libro a escala internacional a esa posibilidad de traducir una cierta cultura. ¿Cuáles diría usted que fueron las razones principales que hicieron que su libro y, por supuesto, la historia de Mennochio, resultaran tan atractivas para personas de distintos lugares del mundo?

Si pienso en las razones por las que El queso y los gusanos ha sido tan ampliamente traducido y ha tenido reacciones tan vivaces, diría que hay tres que son fundamentales. Una es la poderosa personalidad de Menocchio. La otra es su desafío a las autoridades religiosas y seculares. Y la tercera es, justamente, el encuentro entre la cultura oral y la cultura impresa. Esos tres elementos explican por qué el caso de Menocchio, el molinero friulano que creía que el mundo había nacido de materia putrefacta, pudo ser traducido no solo literalmente, sino también culturalmente.

En el prólogo a la edición italiana del libro de Peter Burke La cultura popular en la Europa moderna, usted escribió que, en el ámbito de la historia, el año 1968 había representado «un punto de inflexión» y que la «crítica de la cultura burguesa y el rechazo de la ideología capitalista del progreso (entendido sustancialmente como mero progreso tecnológico) condujeron necesariamente a un juicio más complejo que en el pasado sobre aquellas culturas consideradas atrasadas». Me gustaría preguntarle si considera que un libro como El queso y los gusanos dialogaba con ese espíritu provocado por el 68 que, sin dudas, había impactado en la obra de otros historiadores, entre los que se pueden mencionar a E.P. Thompson y a Natalie Zemon Davis.

Siempre he creído que hubo un contexto que favoreció ciertas obras. Nunca fui un militante político, pero claramente el clima social asociado a la izquierda de las décadas de 1960 y 1970 influyó en mis libros, particularmente en El queso y los gusanos. El desafío que Menocchio había planteado a las autoridades religiosas y seculares entroncaba claramente con el clima de época. Algunos planteos de mi ensayo «Huellas. Raíces de un paradigma indiciario», de 1979, también estaban en sintonía con lo que sucedía en aquel momento, y la cuestión de las minorías –en este caso religiosas– que estaba expresada en Los benandanti, así como la temática de la «cultura popular», que trabajaba en el mismo libro, se vinculaban con temas que la generación de 1968 había puesto en debate. Sin embargo, debo decir que, pese a la marca que pudo tener en mi obra la generación de 1968, yo pertenezco a otra. Soy parte de aquella que se vio atravesada por la Segunda Guerra Mundial, por el fascismo y la lucha antifascista. Aun así, reconozco que tanto en Los benandanti como en El queso y los gusanos se podían ver aspectos asociados al contexto general en el que nacieron esos libros, en tanto en ambos casos había desafíos al poder y, por lo tanto, era posible hacer lecturas con implicaciones políticas. Pero déjeme contarle algo más al respecto. Recuerdo que, ya en la década de 1970, estaba junto a Arnaldo Momigliano en la entrada del Instituto Warburg en Londres. Y él me preguntó: «¿Qué cree que hay de nuevo en la escena cultural italiana?». Y yo le respondí: Carta a una profesora, un libro publicado por el sacerdote Lorenzo Milani (más conocido como Don Milani) en 1967, que había cobrado mucha relevancia por su crítica de la educación que, en aquel tiempo, favorecía a los niños de las clases más pudientes. Y él me dijo, en lo que podría definir como una típica respuesta suya: «¡Vaya, un nieto de Comparetti!», haciendo referencia a Domenico Comparetti, el destacado filólogo del siglo XIX. Esa es la razón por la que en el prefacio de Mitos, emblemas, indicios mencioné que detrás de El queso y los gusanos estaba el fenómeno de 1968, pero también el de Carta a una profesora.

Permítame preguntarle por algunas cuestiones asociadas al método de trabajo que usted empleó para escribir sus libros sobre juicios por brujería en los que utilizó, como es sabido, fuentes documentales de la Inquisición. Un año antes de que usted publicara El queso y los gusanos, Emmanuel Le Roy Ladurie había publicado Montaillou, donde también se había valido de fuentes documentales que, para algunos historiadores, eran «parciales» o «no objetivas». ¿Qué supuso para usted trabajar con ese tipo de fuentes y qué implicancias tuvo el desafío de narrar la historia de personas juzgadas y condenadas con los documentos de sus perseguidores?

Aunque el trabajo con fuentes inquisitoriales formaba parte de mi proyecto original, cuando comencé mis investigaciones no era consciente de que este enfoque implicaba tantas dificultades y, por lo tanto, tantas reflexiones sobre el método histórico. Quizás sea por eso que a veces me pregunto qué habría ocurrido si hubiera elegido un tema diferente. Haber elegido trabajar sobre los juicios por brujería y tener que tomar los documentos de los perseguidores para analizar a los perseguidos, ciertamente me llevó a reflexionar mucho sobre mi enfoque. Por un lado, empatizaba con las víctimas de la Inquisición, pero por el otro me percaté de que yo mismo estaba, como historiador, haciéndome las preguntas que se habían hecho los inquisidores. En alguna medida, y esto era ciertamente incómodo, estaba cerca de ellos. En definitiva, mi intención era la de hacerme las preguntas que ellos se habían formulado, pero de un modo que me permitiera evitar su óptica, su forma cerrada de ver a aquellos a los que interrogaban. Esto, necesariamente, implicaba hacer una lectura «a contracorriente», para decirlo con las palabras del dictum de Walter Benjamin. Necesitaba leer aquellas fuentes contra la intención de los propios inquisidores. Es decir, contra la intención de aquellos que las habían producido. Ese ejercicio de lectura entrelineas me llevó, necesariamente, a un análisis de la metodología histórica, pero también al del propio rol de los inquisidores. Trabajé sobre esa relación entre mi método y el de los hombres de la Inquisición en el texto «El historiador como antropólogo». Esa idea del historiador operando como «abogado del diablo», que puede ser su propio enemigo, que puede leer a contrapelo, me resulta fascinante.

En ese mismo artículo usted señala, casi al pasar, al sacerdote e historiador Pío Paschini como la persona que le habilitó el ingreso a los archivos eclesiásticos de Udine, donde comenzó su investigación sobre los benandanti y donde entiendo que se topó también con el caso de Menocchio. ¿Cómo llegó a dar con Paschini y qué fue lo que encontró en los archivos?

Esa es una historia interesante porque, en verdad, nunca conocí personalmente a Paschini. Lo cierto es que, luego de encontrar aquel documento relativo a un benandante en el Archivo Estatal de Venecia, decidí viajar por Italia buscando rastros y huellas de los juicios inquisitoriales para encarar mi proyecto de investigación. Mi siguiente destino fue Udine, pero surgió un problema. Al llegar al Archivo de la Curia Arzobispal, donde sabía que había documentos de juicios de la Inquisición, me dijeron: «No, señor, este archivo no está a disposición de los estudiosos». Ante la imposibilidad de acceder a aquellos documentos decidí dirigirme a la Biblioteca Comunale de Udine. Y allí sucedió algo extraordinario. Buscando en los archivos encontré una lista manuscrita del siglo XVIII sobre los primeros mil juicios desarrollados por la Inquisición friulana. La lista, escrita por un inquisidor, contenía un breve resumen de cada juicio. Increíblemente, aquel documento había sido robado del Archivo de la Curia Arzobispal y había sido comprado por la Biblioteca Comunale de Udine, por lo que, como ve, tuve mucha suerte. Cuando empecé a leer la lista me percaté de que ese archivo inaccesible estaba lleno de juicios a los benandanti. Y, entre los mil casos, encontré una referencia a un campesino que pensaba que el mundo había nacido de materia putrefacta. Se trataba, por supuesto, de Menocchio. Sin embargo, fue solo siete años después cuando comencé a trabajar en ese caso y, mientras tanto, seguí dedicándome a los benandanti. Ya con ese papel, del que transcribí algunas líneas importantes a mano, decidí que tenía que lograr entrar en los archivos inquisitoriales de Udine que, como le comentaba, estaban cerrados a los investigadores. Lo cierto es que yo conocía a un sacerdote de la Biblioteca Vaticana que era historiador. Se llamaba Romeo De Maio. Lo contacté y le expliqué que no me habían permitido ingresar a los archivos eclesiásticos y él simplemente dijo: «Bueno, vamos a intentar hacer el contacto con Pio Paschini». Paschini era un erudito católico que había escrito un libro titulado Eresia e Riforma cattolica al confine orientale [Herejía y reforma católica en los confines orientales] en el que, increíblemente, no había utilizado aquellos archivos inquisitoriales que a mi tanto me interesaban. Luego de que De Maio hiciera el contacto, Paschini le envió una carta en la que decía: «Certifico que el doctor Ginzburg es una persona confiable». Ya con esa carta de Paschini, que me entregó De Maio, me dirigí al Archivo de la Curia Arzobispal y me habilitaron el ingreso. Allí fui recibido por monseñor Guglielmo Biasutti, que me abrió las puertas del archivo. Todavía recuerdo el momento en el que entré allí y vi una enorme habitación repleta de volúmenes y ensayos escritos a mano. Todo me parecía muy extraño. Yo estaba solo. Pasé muchos días allí, investigando, tomando apuntes, pidiendo microfilms. Fue una experiencia muy extraña porque estaba trabajando en un tema que no había sido abordado previamente por otros estudiosos. Así que no había, digamos, literatura previa. Pero yo estaba allí, con todos esos documentos a mi disposición.

En todos los libros sobre los que hemos estado conversando, y muy particularmente en obras como Los benandanti y El queso y los gusanos resulta evidente su vocación de incorporar elementos narrativos. Sin embargo, usted ha hecho siempre una clara diferenciación entre la introducción de formas narrativas en los trabajos históricos y el hecho de considerar que la historia puede reducirse a ella. Esto lo llevó a sostener una polémica con las posiciones de Hayden White, quien, a partir de libros como Metahistoria, le asignó a la disciplina histórica un carácter meramente narrativo, desestimando o poniendo en un segundo plano cualquier criterio de «verdad». ¿En qué medida esa preocupación por los criterios de prueba y evidencia en la historia se derivaron de su propia vocación de hacer una historia narrativa que, al mismo tiempo, pudiese ser «buena historia»? ¿Cómo nació aquella polémica que sostuvo con Hayden White?

Cuando escribí la primera oración de Los benandanti tuve una suerte de shock. La dimensión narrativa de la historia me abdujo por completo y tuve la impresión de estar haciendo algo completamente inesperado, incluso para mí. Ciertamente, yo quería una historia más narrativa, una historia que pudiesen leer los no especialistas y que fuese, al mismo tiempo, muy rigurosa. Lo que sucedió es que bastante tiempo después algunos afirmaron que yo era algo así como un «historiador posmoderno». Al escuchar ese tipo de cosas, me di cuenta que la atmósfera en el campo de la historia estaba cambiando. Y, ciertamente, eso me produjo una cierta preocupación, porque yo estaba y estoy muy lejos, como usted sabe, de ser un historiador posmoderno. La sensación de un cambio en la disciplina fue mayor aún cuando comencé a dar clases en la Universidad de California, donde encontré a numerosos estudiantes que se mostraban completamente fascinados con las tesis del neoescepticismo. En ese contexto comenzó el debate con Hayden White.

Lo que sucedió fue que, en 1989, Hayden White vino al campus de la Universidad de California con el propósito de desplegar toda su «tesis» de que la historia era en realidad una pura forma narrativa. Así que simplemente levanté la mano y discutí fuertemente sus argumentos. El debate llegó a tal punto que mi amigo Perry Anderson, que también estaba presente, me dijo luego: «se podía oler la sangre allí». Al día siguiente de la conferencia de Hayden White fui a cenar con Saul Friedländer, el gran historiador experto en el Holocausto, que también había estado presente en el coloquio. Recuerdo que Saul me dijo: «¡tenemos que organizar una conferencia para discutir estas posiciones neoescépticas!». Y así lo hicimos. En 1990 desarrollamos un coloquio, al que invitamos, por supuesto a Hayden White, y de él salió un libro titulado Probing the limits of representacion: Nazism and the Final Solution [Sondeando los límites de la representación: el nazismo y la solución final] donde se publicaron las distintas ponencias. Además, yo escribí un texto por separado en francés que fue titulado Unus testis: el exterminio de los judíos y el principio de realidad.

En ese ensayo, que fue publicado luego en El Hilo y las huellas, usted atacó el neoescepticismo de Hayden White y su perspectiva puramente «narrativista» a partir del caso Faurisson, quien había negado el Holocausto9. Estimo que White no se lo tomó muy bien…

Así es. El texto estaba, de hecho, dedicado a Primo Levi. Lo que sucedió fue que el propio Hayden White sostuvo que la posición negacionista del Holocausto por parte de Faurisson era «moralmente ofensiva», pero no pudo decir que constituía una lisa y llana mentira. Eso demostraba que la posición del neoescepticismo tenía implicancias muy serias en el terreno moral y en la arena política. Unos años más tarde, fui invitado por la Universidad de Jerusalén para exponer en la apertura de las Conferencias Menachem Stern y, mientras preparaba mi exposición –que fue publicada luego en formato de libro bajo el título History, Rhetoric and Proof [Historia, retórica y prueba]–, me percaté de que la falta de rigor de Hayden White para distinguir la narrativa de ficción de la narrativa histórica estribaba en que desconocía la existencia de dos tradiciones retóricas diferentes. Así que tomé la decisión de encarar, aunque en una escala muy diferente, una estrategia de debate como aquella que había planteado Gramsci cuando se refería, por un lado, a la guerra de posiciones y, por el otro, a la guerra de movimientos. Apelar a la guerra de posiciones implicaba simplemente decir «la historia es historia» y «la ficción es ficción». Pero sostener una estrategia de «guerra de movimientos» significaba asumir la existencia de dos tradiciones retóricas. Una, para la que las pruebas son centrales, que comienza, con Aristóteles, es continuada por Quintiliano y se extiende, al menos, hasta Lorenzo Valla. La otra tradición retórica es aquella que comienza con Nietzsche y se extiende hasta personajes como Michel Foucault. Para esa segunda tradición retórica, la verdad es una metáfora. Hayden White bebía exactamente de esa tradición retórica. Es decir, de una posición completamente escéptica. Pero si la verdad es una metáfora y las formas narrativas son todo lo que existe, y da lo mismo si hay prueba o no la hay, estamos ante un problema muy serio. No olvide que Lorenzo Valla en el siglo XV demostró que el documento conocido como la donación de Constantino, el decreto imperial atribuido a Constantino I según el cual el Papa era soberano sobre una importante parte del mundo occidental, era apócrifo. Si cayésemos en la posición neoescéptica de White diríamos que, como todo es narrativa, no importa si ese documento era verdadero o falso. El problema reside, entonces, en que esas posiciones tienen implicaciones reales. Por eso no se puede luchar contra las llamadas fake news desde posiciones neoescépticas.

Mucha gente asocia la microhistoria con su libro El queso y los gusanos. Si bien es cierto que el libro tiene una aproximación microhistórica, el concepto y el desarrollo conceptual de la microhistoria llegó algo más tarde, cuando, a fines de la década de 1970, Giovanni Levi, Edoardo Grendi, Carlo Poni y usted comenzaron a desarrollar ese proyecto analítico. Como usted bien sabe, existen numerosas confusiones sobre el concepto, que está más vinculado a la idea de un análisis «microscópico» que a la idea de las «historias mínimas» o singulares, como a veces se lo ha entendido. Usted ha hecho mucho énfasis en la cuestión asociada a la mirada microscópica. ¿Cómo definiría, de forma somera, el proyecto de la microhistoria?

Cuando escribí El queso y los gusanos no mencioné en ningún momento la idea de la microhistoria, justamente porque el concepto nació de un debate respecto de mi propio libro. Fue Edoardo Grendi quien afirmó que mi aproximación al caso de Menocchio era microhistórica y que esa perspectiva se vinculaba a la exploración analítica y detallada de un caso. Grendi utilizaba la palabra «caso» y esto es, para mí, de vital importancia. Al fin y al cabo, yo mismo había hablado en esos términos para analizar la historia de Chiara Signorini en «Brujería y piedad popular», artículo en el que, además, había sostenido que un caso anómalo podía ser, al mismo tiempo, paradigmático. Ahora bien, tal como usted sugiere, la idea de la microhistoria no se deriva de un acercamiento a lo pequeño, sino del análisis microscópico. Es por ello que la «microhistoria» siempre ha estado vinculada, para mí, a aquello que hacía mi abuelo Giuseppe Levi cuando observaba por el microscopio. Debajo de ese artefacto podemos colocar, por ejemplo, a un insecto, y debemos inspeccionarlo minuciosamente. En buena medida, esa perspectiva también tuvo, en mi caso, una influencia de la lectura que hice, cuando tenía diez años, del libro El sentido del cine de Sergei Eisenstein. Pese a que al principio no comprendí mucho lo que decía aquel libro, empecé a hacer una lectura cada vez más detallada, en «primer plano». Ese tipo de lectura me enseñó a acercarme detalladamente a los casos.

Usted ha argumentado que ese tipo de observación detallada no limita, sino que contiene una perspectiva global. ¿Por qué?

Porque la globalidad está contenida en el detalle. Es decir, necesitamos ver una determinada historia para comprender aspectos de la globalidad. En un texto titulado Microhistory and world history [Microhistoria e historia global] intenté responder a esta cuestión. En primer lugar, es claro que la microhistoria ha concitado un interés a escala internacional, como lo demuestra el hecho de que en América Latina haya tantas personas interesadas en ella. Pero, además, está la cuestión de la reconstrucción de la cultura. Si buscamos reconstruir las costumbres y las formas culturales, por ejemplo, de diversos pueblos que fueron objeto de la colonización, tenemos el desafío de observar detalladamente los documentos históricos que se produjeron por parte de aquellos que los colonizaron. Se trata de una operación similar a aquella que realicé cuando reconstruí el caso de los benandanti o el de Menocchio, pero a otra escala y en otros territorios. Creo, en este sentido, que la microhistoria tiene un vínculo directo con la historia global, y que no son en absoluto antitéticas. En el mismo ensayo que le menciono propuse, además, una reelaboración de la frase de Benedetto Croce según la cual «toda historia es historia contemporánea». En una perspectiva microhistórica diríamos que «toda historia es historia comparada», en tanto implica siempre más de un contexto, más de una perspectiva y más de un lenguaje, porque está el de los observadores y el de los actores.

El primer libro que apareció en la colección Microstorie, que fue dirigida por usted y Giovanni Levi en Einaudi, fue su libro Pesquisa sobre Piero, dedicado a Piero della Francesca. ¿Cómo nació aquel proyecto? ¿Cuándo comenzó su interés por la obra del pintor renacentista y qué lo llevó a proponer una perspectiva distinta de su obra, en la que la cuestión del estilo pasaba a un segundo plano?

He estado reflexionando sobre Piero della Francesca permanentemente, a tal punto que recientemente he hecho una serie de agregados al libro, que ha sido reeditado por Adelphi. Mi fascinación por la obra de Piero comenzó cuando tenía 14 años y vi, por primera vez, La flagelación, una obra que acababa de ser restaurada y se exponía en el Palazzo Venezia en Roma. La conmoción fue tal que comencé a seguir la obra de Piero por los distintos sitios en los que se encontraba como, por ejemplo, Arezzo y Monterchi. Naturalmente, ese impacto estaba relacionado con mi vocación inicial de ser pintor y, luego, con la de ser historiador del arte. Aunque finalmente descarté esa posibilidad –en buena medida por el desencanto que me había producido un seminario dictado por un historiador del arte y quizás también porque, lamentablemente, nunca tomé un tren a Florencia para escuchar las clases de Roberto Longhi– siempre seguí interesado en el arte en general y en la obra de Piero en particular. Muchísimos años más tarde de aquel primer encuentro con la obra de Piero, luego de la publicación de Los benandanti y El queso y los gusanos, me encontraba junto a mi mujer, Luisa, en el Museo Arqueológico de Siracusa. Entonces vi un enorme jarrón griego en el que se retrataba una batalla de las Amazonas y en el que había un puñal similar al de un guerrero de la Batalla entre Heraclio y Cosroes, el cuadro de Piero. Pensé inmediatamente en esa similitud y eso me impulsó a desarrollar mi enfoque. El libro me condujo a una reflexión más profunda sobre la relación entre morfología e historia, y me llevó a un abordaje de la obra de Piero en el que dejaba de lado los detalles estilísticos. Al centrarme en los patrones y en la iconografía, propuse una cronología de la obra de Piero que difería de las que se habían construido sobre los datos de su estilo. Por supuesto, esto no fue bien recibido por algunos historiadores del arte, que hicieron críticas negativas a mi trabajo.

En sus trabajos sobre arte hay, ciertamente, una presencia analítica potente. Me refiero a la de Aby Warburg. Ciertamente eso es muy visible en su libro Miedo, reverencia y terror, en el que recurre de forma más o menos permanente a la idea de las «fórmulas de la emoción». Me gustaría preguntarte cuándo comenzó su interés por la obra de Warburg y en qué medida lo impulsó a tomar nuevos abordajes en lo relativo a cuestiones asociadas a la historia del arte.

Durante mi período de estudiante en la Scuola Normale había leído diversos artículos que habían aparecido en la revista del Instituto Warburg, y cuando encaré mi proyecto de trabajo sobre los juicios por brujería intuí que la de Warburg era una tradición que podía contribuir a mi propósito analítico. Afortunadamente, cuando estuve en Londres a inicios de la década de 1960, pude asistir personalmente al Instituto Warburg. Llegué a él gracias a Cantimori, que estaba haciendo una serie de investigaciones en Londres. Cantimori, que ya en 1937 había escrito un texto para la revista del Instituto Warburg titulado Rhetoric and Politics in Italian Humanism [Retórica y política en el humanismo italiano], me mostró la biblioteca del instituto y, cuando salíamos del edificio, nos topamos con Gertrude Bing, su directora, con quien él tenía una gran amistad desde hacía muchos años. Desde aquel momento mis visitas al Instituto Warburg se volvieron cada vez más asiduas y resultaron muy importantes. Sin lugar a dudas, marcaron mi vida académica e intelectual y me ayudaron a comprender cabalmente la dimensión sociohistórica del arte.

Cuando en 1964 tuve la oportunidad de volver al Instituto Warburg, gracias a una beca de investigación, descubrí la obra de Ernst Gombrich y me produjo un gran impacto. La lectura de Arte e ilusión fue tan importante que años más tarde escribí un texto sobre la tradición del Instituto Warburg que se tituló «De A. Warburg a E. H. Gombrich: notas sobre un problema de método». Desde aquel tiempo, mi interés en la tradición intelectual warburgiana se hizo muy evidente y, de ahí deriva el hecho de que atraviese el conjunto de ensayos que publiqué bajo el título de Miedo, reverencia, terror. La noción de pathosformeln (fórmulas de la emoción) de Aby Warburg, a la que usted alude, es la que recorre todos los ensayos. En la introducción intenté mostrar los orígenes del concepto que, ciertamente, me sirvió tanto para el texto sobre Hobbes, como para el del Guernica de Picasso y el del La muerte de David de Marat, y ciertamente para el dedicado al cartel de convocatoria a la guerra Your country needs you (Tu país te necesita), en el que se representaba a Lord Kitchener.

En su último libro, dedicado a la historia de la ignorancia, Peter Burke plantea que los historiadores deben actuar, en muchos casos, como detectives y que, en buena medida, deben seguir los pasos de Sherlock Holmes. Creo que es muy claro que su análisis bebe de lo que usted has definido como el «paradigma indiciario». De hecho, en su muy popular artículo «Huellas. Raíces de un paradigma indiciario», que citó en esta entrevista, usted apela a Holmes (el detective que busca pistas), a Giovanni Morelli (el crítico de arte que observa los detalles de la pintura que a muchos pueden parecerle intrascendentes) y a Sigmund Freud (el psicoanalista que identifica síntomas) para definir ese paradigma. ¿En qué medida el paradigma indiciario obliga al historiador a utilizar herramientas nuevas o diferentes a las que tradicionalmente se habían considerado parte de su trabajo? ¿Cómo piensa hoy ese paradigma, más de cuarenta años después de haberlo esbozado?