Los «años 60» o el viejo tiempo de la revolución

mayo 2023

Mientras en Europa se desarrollaban el Mayo Francés, el Otoño Caliente italiano y la Primavera de Praga, en América Latina la nueva izquierda ganaba impulso con la Revolución Cubana, la teología de la liberación y las perspectivas de un marxismo no dogmático anclado en las necesidades regionales. El historiador Aldo Marchesi explica en esta entrevista qué pasaba en América Latina en ese momento que se dio a conocer como los «60 globales».

A 55 años de 1968, un año fundamental en las luchas globales de lo que se conoció como la «nueva izquierda», hoy es posible repasar las huellas de un periodo que nunca ha terminado de quedar atrás. Los llamados «60 globales» exhibieron un proceso de luchas políticas, sociales e intelectuales que, lejos de tener un epicentro concreto, resultaron en interacciones entre el centro y la periferia. Desde las manifestaciones contra la Guerra de Vietnam a las revueltas del Mayo Francés y el Otoño Caliente italiano, y desde procesos como la Revolución Cubana y las protestas estudiantiles en México hasta la Primavera de Praga, los 60 se convirtieron en el momento del «sueño de la revolución». En América Latina, ese proceso político y cultural evidenció la articulación entre sectores de la «nueva izquierda», grupos religiosos que apostaban por la teología de la liberación e intelectuales que promovían perspectivas marxistas más heterodoxas y abiertas a las expresadas por los viejos partidos comunistas.

El historiador Aldo Marchesi estudia desde hace años las formas de participación de América Latina en la década de 1960, haciendo eje en las relaciones dialécticas entre centro y periferia, y prestando atención tanto a escenarios políticos como el de Cuba y al desarrollo de organizaciones político-revolucionarias en el continente, como a las manifestaciones intelectuales de ese periodo. Doctor en Historia por la New York University, es profesor titular del Departamento de Historiología del Instituto de Ciencias Históricas y miembro del Centro de Estudios Interdisciplinarios Uruguayos. Marchesi es autor del libro Hacer la revolución: guerrillas latinoamericanas, de los años sesenta a la caída del muro (Siglo XXI, 2019), publicado anteriormente en inglés con el título Latin America's Radical Left: Rebellion and Cold War in the Global 1960s (Cambridge University Press, 2017). Con una vasta trayectoria en el análisis de ese momento histórico, Marchesi explica aquí las formas en que los procesos de la «nueva izquierda» de la década de 1960 transformaron el modo en que pensamos en América Latina y el mundo.

Desde hace muchos años, usted trabaja desde una perspectiva centrada en las «nuevas izquierdas» latinoamericanas sobre eso que se ha dado a conocer como «los 60 globales». ¿Qué fueron esos 60 globales y por qué fueron atravesados por organizaciones y militantes que cobrarían una notoria relevancia durante la década siguiente?

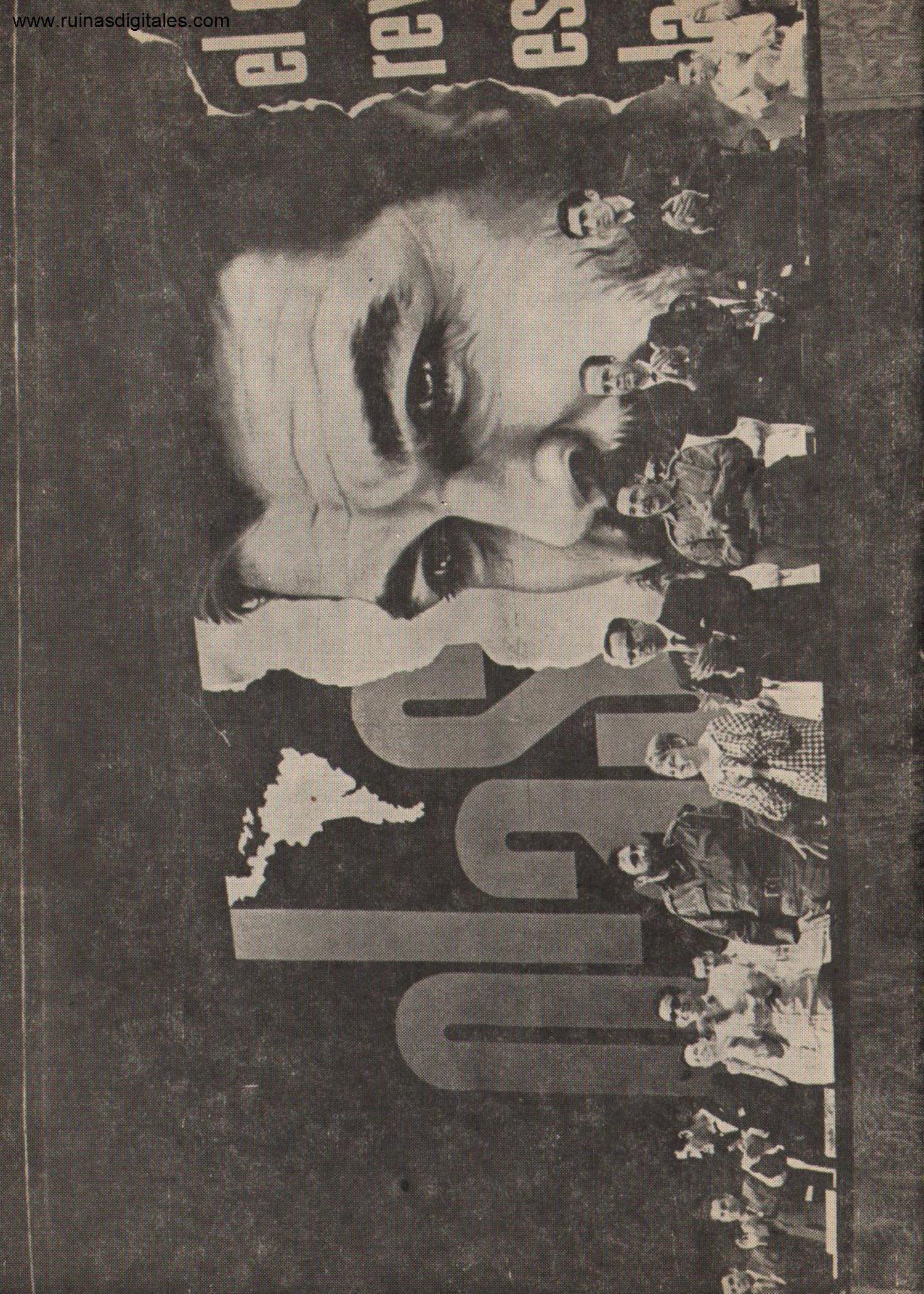

Entre quienes trabajamos estos temas todavía existe un fuerte debate sobre la forma de periodizar eso que llamamos «los 60 globales». Esas discusiones se relacionan, como usted planteaba, con el hecho de que muchas de las dinámicas que emergen en la década de 1960 se expresan con mayor claridad en la década siguiente. A eso se suma el hecho de que, cuando nos referimos a «los 60», tenemos dos niveles en términos de la conversación global. Por un lado, está aquello que llamamos long sixties (los largos 60) y, por otro, una coyuntura más corta que refiere al periodo de mayor radicalización, que se extiende entre 1967/1968 y 1973/1974. La historia de la cual mi libro Hacer la revolución intenta dar cuenta es la de este periodo más corto en el que las radicalizaciones políticas se expresan en todo su esplendor. Mi intención era mostrar por qué el Cono Sur de América Latina constituye un espacio central para pensar el periodo y la forma en que, en esa región, y no solo en Europa occidental, se conformó una «nueva izquierda». Esa «nueva izquierda», que no puede ser circunscripta a una serie de organizaciones políticas, estaba conformada por distintos actores y grupos que promovían, fundamentalmente, una mirada más heterodoxa del marxismo, una reflexión sobre la cuestión nacional y un análisis de lo propiamente latinoamericano. Su desarrollo se produce, efectivamente, en la década de 1960, pero tenía antecedentes claros a fines de la década anterior. Si pensamos en sus características principales, resulta claro que esa nueva izquierda estaba integrada por jóvenes que se habían desencantado del comunismo tradicional y del socialismo clásico, que veían como fuerzas inmovilistas o, en algunos casos, excesivamente reformistas. La posición de esa nueva izquierda consistía, fundamentalmente, en plantear una disputa con la ortodoxia y el dogmatismo comunista a partir de una lectura de tradiciones de carácter más «libertario», pero también de concepciones de la realidad con un anclaje más claro en el latinoamericanismo. Ahora bien, si tuviéramos que expresar una fecha más o menos definitoria de eso que llamamos «los 60 globales en América Latina», esa sería, a mi entender, la de 1967. Se trata de un año en el que suceden dos acontecimientos importantes en la región que marcan, muy claramente, la existencia política de la nueva izquierda. Por un lado, se desarrolla la primera conferencia de la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS), creada en Cuba por iniciativa de Salvador Allende. Por otro lado, pocos meses después se produce un segundo acontecimiento que tendría implicancias globales: el del asesinato del hombre que se transformaría en un símbolo global del antiimperialismo, Ernesto «Che» Guevara. Esos dos fenómenos, que son regionales, tuvieron un impacto directo en la radicalización de actores que entonces se conocían como parte de la «nueva izquierda». Son, en definitiva, parte de la marca latinoamericana en los «60 globales».

El de la radicalización es, de hecho, uno de los aspectos esenciales de su libro y de muchos de sus estudios sobre los procesos de la época. ¿Por qué y cómo se produce esa radicalización política y cuáles son los principales procesos que la expresan en la década de 1960?

En principio, creo que es importante decir que la segunda mitad de la década de 1960 tuvo, en América Latina, una enorme riqueza, en tanto estuvo marcada por una diversidad de expresiones de protesta en la que las acciones armadas fueron una pequeña parte de un fenómeno mucho más amplio. Pensemos, sin ir más lejos, en las manifestaciones estudiantiles en México en 1968, que acabaron en lo que se conoció como la masacre de Tlatelolco. O en las huelgas obreras en Argentina, de las cuales el Cordobazo, en 1969, es una expresión emblemática. O, por caso, en la II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Medellín, que, tras los cambios producidos en el catolicismo a partir del Concilio Vaticano II, sella en América Latina la emergencia de la llamada «opción por los pobres», que acabaría siendo el punto fundamental de la teología de la liberación conceptualizada por el sacerdote peruano Gustavo Gutiérrez en 1972.

Quisiera recordar, en este sentido, que un documento del Departamento de Estado de Estados Unidos se preguntaba, ya en esa época, cómo serían las futuras revoluciones de América Latina, teniendo en cuenta el desarrollo del proceso cubano. Y en ese documento se concluía que serían producidas por grandes movimientos populares que contendrían una gran diversidad de actores. Y eso es, efectivamente, lo que podemos observar en la región en ese periodo: actores muy diversos que confluían en procesos de radicalización. Si uno presta atención a los fenómenos que sucedían en esa época encuentra, por ejemplo, el componente religioso, pero también el elemento militar, en tanto en algunos países los militares se convierten en agentes de cambio: pensemos, sin ir más lejos, en el Perú de Juan Velasco Alvarado y la Bolivia de Juan José Torres. A eso se sumaron los debates de diversos espacios políticos de corte populista y/o nacionalista que evidenciaban la existencia de sectores que se inclinaban hacia la izquierda y que adoptan retóricas revolucionarias. Al mismo tiempo, sectores de las clases medias comenzaron a tener un papel muy activo en los procesos de renovación de la izquierda, mientras se producía una fuerte dinámica de protestas obreras en buena parte de la región. En definitiva, si uno observa los casos particulares, encuentra increíbles procesos de radicalización social y política. Se trata de gente que en tres o cuatro años llega a la conclusión de que la revolución –armada o no, pero siempre entendida como proceso de cambio estructural–, era el único camino posible.

Hay trayectorias, como la de Camilo Torres en Colombia, que dan cuenta de este proceso. Torres era un sacerdote y un sociólogo destacado que, en pocos años, termina en una organización armada, es finalmente asesinado y se convierte en un emblema de la relación entre el cristianismo y la lucha revolucionaria en América Latina. Lo mismo podemos decir de Paulo Freire, que no termina de esa forma épica pero que evidencia una transición muy fuerte. Cuando publica La educación como práctica de la libertad en 1965, su parámetro fundamental es el de la utilidad de la alfabetización como método de inclusión social. Pero cuando escribe Pedagogía del oprimido en 1968, la alfabetización pasa a vincularse con un proceso de toma de conciencia de los subalternos de su propia situación social que abriría las puertas para su rebelión contra el sistema.

En definitiva, en todos los casos que menciono lo que se produce es una rápida radicalización que se vincula, evidentemente, a la enorme crisis que vivía América Latina. En términos concretos, la radicalidad es la respuesta a una situación que nadie sabía cómo resolver. La crisis regional no se asociaba solamente a la del modelo de sustitución de importaciones, sobre la que escriben numerosos sociólogos y economistas en ese periodo, sino también a la del propio desarrollismo, que todavía era extremadamente influyente en las elites económicas y políticas de los distintos países. Quienes se radicalizaban entendían que la Alianza para el Progreso y la relación con Estados Unidos no habían permitido sacar a la región de los graves problemas que tenía. Al mismo tiempo, se trataba de una crisis con dimensiones políticas muy claras, en tanto buena parte de la sociedad no confiaba en que las elites políticas de aquel contexto pudieran dar respuestas a la realidad social de los distintos países. Ese conjunto de situaciones críticas, que tiene dimensiones muy concretas en cada país, influye fuertemente en los fenómenos de radicalización.

Su trabajo sobre los procesos de la radicalización con un eje situado en América Latina, pero con interacciones con lo que sucedía en Europa y Estados Unidos, supone una modificación de una tendencia, que prevaleció durante muchas décadas, a pensar los años 60 desde perspectivas que ponían el foco casi exclusivamente en los procesos europeos (y principalmente en los franceses). En su libro Hacer la revolución ese esquema se hace visible cuando se evidencian las relaciones entre los fenómenos que sucedían en los países entonces llamados centrales y aquellos que pertenecían a la periferia o al Tercer Mundo. ¿Cuáles son los problemas del enfoque que solo considera las perspectivas del centro global y cuáles son los que puede tener una mirada puramente periferista?

Afortunadamente, desde hace algunas décadas ha comenzado a discutirse la necesidad de abordar los años 60 desde las dialécticas entre centro y periferia. Esto ha contribuido a que hoy podamos reflexionar mejor sobre la influencia de diversas geografías y realidades nacionales y regionales en ese contexto histórico. Pensar la época a partir de las diversas circulaciones políticas e intelectuales nos permite entender la realidad de un modo mucho más rico que si la observamos solo con los ojos del Mayo Francés. Aun así, creo que esta perspectiva también tiene riesgos. Y el principal de ellos es del «periferismo» o el de un «nacionalismo periférico conceptual». Para evitar este problema, creo que es fundamental hacer hincapié en la relación dialéctica entre centro y periferia. Lo que varios historiadores estamos intentando es superar las perspectivas que se conocen como «difusionistas» y que consisten, principalmente, en la afirmación de que algo se «creó» en un determinado lugar y desde allí se esparció, como un «foco difusor», al resto de las geografías. El difusionismo tiende a borrar la historia particular de las distintas latitudes: si solo se trata de un «foco difusor», entonces ¿qué pasaba en los países? ¿No había fenómenos que explicaban el propio surgimiento de las nuevas izquierdas?

Un aspecto importante a señalar es que el difusionismo puede partir del centro o de la periferia. Para poner ejemplos concretos: un modo de difusionismo es pensar los 60 como producto del Mayo Francés y otro es pensarlo como producto de la Revolución Cubana. Se trata de una lógica similar que creo que conviene evitar. En tal sentido, pensar los 60 como parte de un proceso dialéctico entre centro y periferia habilita la redefinición del concepto mismo de los «60 globales». Si uno analiza el periodo desde América Latina –que es una posibilidad entre tantas, en tanto esta constituye una perspectiva situada–, es posible observar que la región incide muchísimo en los debates globales sobre el cambio social y la perspectiva de revolución. La teología de la liberación es un proceso intelectual enorme en el mundo religioso que se construye desde América Latina y que tiene un claro impacto a escala global. La reflexión sobre el problema del desarrollo, la teoría de la dependencia y todos los nuevos marcos de la economía y la sociología que luego tendrán impacto en los trabajos sobre la economía-mundo de Immanuel Wallerstein también constituyen producciones intelectuales latinoamericanas en los tardíos 60. Pero esto podemos verlo también en el campo de la literatura, donde el realismo mágico latinoamericano impacta fuertemente en las narrativas de la época. Esta dinámica ayuda a pensar los años 60 como un momento de inversión de la geopolítica de la cultura. Esos años evidenciaron muy claramente las formas en que las izquierdas miraban el mundo, tanto en el centro como en la periferia. La producción cultural y de ciencias sociales latinoamericana en los años 60 tuvo un impacto global que quizás nunca más haya tenido. Este intento, entonces, por romper con el difusionismo y por mostrar que la periferia era también influyente en los marcos de ese periodo implica repensar qué fueron realmente esos «60 globales».

Adoptar una perspectiva histórica que observa los cruces y las interacciones entre sucesos latinoamericanos y europeos no implica necesariamente que hayan existido vínculos directos entre los movimientos políticos de la época. ¿Cuál fue la relación entre las nuevas izquierdas latinoamericanas y las nuevas izquierdas europeas y estadounidenses?

Efectivamente, no es lo mismo observar dialécticamente un fenómeno contextual que constatar interacciones concretas entre los movimientos políticos de ambos continentes. En este sentido, podemos decir que entre los movimientos de la «nueva izquierda» de América Latina y Europa hubo una influencia recíproca en términos culturales y políticos, pero que los contactos directos no fueron ni tan estrechos ni tan importantes como se suele imaginar. Estas izquierdas heterodoxas de ambos continentes se vieron como aliadas, se sintieron parte de un mismo movimiento y se concibieron hermanadas en luchas compartidas, pero eso no implica que las relaciones hayan sido concretas y palpables. Por un lado, podemos ver que importantes editoriales europeas, como la italiana Feltrinelli, le dedicaron una atención significativa a lo que sucedía en el Cono Sur, o que en países como Alemania llegaron incluso a fundarse grupos como el Tupamaros West-Berlin. También podemos constatar que numerosos exiliados latinoamericanos se vincularon con miembros de las nuevas izquierdas europeas –las relaciones entre los exiliados chilenos del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y los miembros de la izquierda extraparlamentaria italiana fueron muy estrechas–.

Sin embargo, las cosas no son siempre como aparecen en la superficie. Cuando nos detenemos a observar bien esas relaciones, vemos que hay algo que las modifica sustancialmente y es el papel de Cuba. Muchos de los grupos de la nueva izquierda europea tenían una relación muy problemática con Cuba, mientras que los de la nueva izquierda latinoamericana sostenían un vínculo de adhesión y fidelidad total al proceso revolucionario liderado por Fidel Castro. Esto generó que las políticas de alianzas de los grupos latinoamericanos de la nueva izquierda no se sostuvieran sobre una relación privilegiada con los que serían, al menos teóricamente, sus homólogos europeos. En definitiva, se vincularían, pero el lazo no sería de unidad. Este proceso llevó a una situación que, al menos de modo abstracto, parecía impensable: que la nueva izquierda latinoamericana, cuyo nacimiento se había cifrado en su posición crítica del comunismo ortodoxo y del socialismo tradicional, acabara vinculándose más con los partidos comunistas y socialistas europeos que con los de la propia nueva izquierda de aquel continente. La razón es comprensible: los comunistas y los socialistas europeos tenían un mayor contacto con el proceso cubano. Al mismo tiempo, eran más influyentes en los procesos políticos para promover actividades de solidaridad internacional. Este es un dato muy sintomático, porque la nueva izquierda europea también aparecía como crítica de los comunismos y socialismos europeos clásicos. Pero Cuba resultó para los latinoamericanos más definitoria que el eje compartido en la crítica del marxismo ortodoxo.

En América Latina se constató una radicalización que no solo provocó una nueva izquierda política, sino el desarrollo de organizaciones armadas. Ese proceso parece haber sido algo distinto en Europa y Estados Unidos, aun cuando allí también se desarrollaron guerrillas e izquierdas extraparlamentarias. ¿A qué obedecieron esas diferencias?

Definitivamente, en ambas zonas del mundo se desarrollaron organizaciones armadas, aunque su incidencia fue muy distinta. En Alemania e Italia las hubo, pero en Francia, por ejemplo, fueron minoritarias. En Estados Unidos, otro actor central del periodo, también existieron grupos armados que tuvieron, en ese caso, a la población negra subalternizada como agente fundamental. La diferencia fundamental radica en la pregnancia. En América Latina, las guerrillas y las fuerzas extraparlamentarias de la izquierda no armada tuvieron un impacto sobre la dinámica política y social mucho mayor al que consiguieron este tipo de grupos en buena parte de Europa. De hecho, en América Latina, la influencia de los grupos guerrilleros llegó a incidir en los procesos políticos, algo que no parece ser el caso de lo que sucedió en Alemania o en Estados Unidos, aunque sí se verifica algo de ello en Italia. Aun así, también hubo aspectos comunes. En primer lugar, la represión. En Europa occidental también se produjeron fenómenos de torturas y represión a estos movimientos. La diferencia es que se realizaron bajo los parámetros del «terror blando» y fueron aplicados bajo sistemas democrático-liberales mucho más consolidados. En América Latina, en cambio, los regímenes represivos fueron de altísima intensidad y operaron sobre democracias muy endebles. Por otra parte, tanto en Europa como en América Latina se evidenció otro rasgo común: el de la radicalización política de los sectores de centroizquierda o de izquierda democrática. Por fuera de los grupos guerrilleros también hubo radicalización. Y el crecimiento y el protagonismo de esas izquierdas democráticas y legales se evidenciaron en ambos continentes.

Al menos un sector importante de los actores que integraron lo que se conoció como la nueva izquierda provenía de ámbitos de lo que podríamos entender como la vieja izquierda, particularmente del espacio comunista, pero también del espectro socialista reformista clásico. ¿Qué tan nueva era esa nueva izquierda? ¿Qué era lo que representaba una novedad?

Esa es una de las grandes preguntas que todavía nos hacemos quienes trabajamos sobre los 60. El gran interrogante siempre está ahí: ¿hasta dónde es novedosa la nueva izquierda? ¿Qué relación tenía con la vieja izquierda y cómo se rearticuló el propio concepto de nueva izquierda a través del tiempo? Varios trabajos en la región, como los de Vania Markarian, Vera Carnovale, Maria Cristina Tortti y Valeria Manzano, o en Estados Unidos los de Eric Zolov, han contribuido de diversas maneras a responder esta pregunta. Por un lado, efectivamente, entre fines de la década de 1950 y comienzos de la de 1960 se produjo una crítica real a la ortodoxia marxista-leninista, un cuestionamiento de las prácticas autoritarias dentro de la izquierda y una condena al «inmovilismo» de los partidos comunistas y al reformismo de los partidos socialistas de carácter eurocéntrico. En ese marco, se produjo una apertura intelectual y política muy importante, que se enmarcó en revistas y publicaciones, pero también en organizaciones y partidos. En ese proceso de apertura, Cuba tuvo una importancia fundamental. Se trataba de una experiencia nueva, vital, que para estos militantes e intelectuales de América Latina resultaba muy enriquecedora. No debemos olvidar que, en un primer momento, es la propia Revolución Cubana la que se asocia a esas ideas. Eso se ve muy claramente en revistas como Pensamiento Crítico –que se publicó entre 1967 y 1971– y en el diálogo que los propios cubanos tienen con la nueva izquierda estadounidense –un tema, que por cierto, ha estudiado muy bien Rafael Rojas–. Pero si nos remitimos a los aspectos fundamentales de esta cuestión, debemos decir eso: que la «nueva» izquierda provenía de una crítica a la «vieja», que hacía eje en las falencias del dogmatismo marxista y en el inmovilismo del campo soviético, que ponía en tensión la realidad latinoamericana dando especificidad a sus características propias, que traducía elementos de culturas como la anarquista o la trotskista sin adoptarlas tampoco de modo dogmático, al mismo tiempo que leía con lentes más regionales o más nacionales la realidad del capitalismo de la época.

¿Cómo impactó en la nueva izquierda latinoamericana el viraje de Cuba hacia la Unión Soviética y la adopción de lineamientos marxistas más clásicos por parte de la dirigencia revolucionaria de la isla?

Impactó de un modo muy fuerte, en tanto esas nuevas izquierdas se habían constituido en términos críticos con el marxismo ortodoxo y tradicional, recuperando en muchas ocasiones insumos de la cultura anarquista y de la tradición trotskista. Cuando en la segunda mitad de la década de 1960, Cuba comenzó a exhibir un proceso de cambio en su alineación geopolítica, las reconfiguraciones y los replanteos en la nueva izquierda del Cono Sur se volvieron muy evidentes. Dicho muy claramente: numerosos intelectuales y militantes de la nueva izquierda concluyeron, sobre la base del cambio de Cuba, que muchas de las lecturas y las tradiciones que habían estado incorporando y recuperando en virtud de su sensibilidad crítica con la ortodoxia marxista ya no funcionaban más. La conformación, en 1975, del Partido Comunista de Cuba y el desarrollo de su primer congreso, fueron, de hecho, el punto final para esa experiencia crítica de la nueva izquierda. Si Cuba, que era en buena medida la guía de esa militancia de la nueva izquierda, se alineaba con la Unión Soviética y desarrollaba un partido comunista de tipo tradicional, ¿cómo podían sostener los militantes de la nueva izquierda la crítica al dogmatismo marxista y al burocratismo soviético? El proceso es claramente complejo para esa militancia renovadora, en tanto en Cuba el viraje hacia la órbita soviética no solo produjo nuevas estructuras, sino también el advenimiento de un lenguaje político que caracterizaba como «románticos», «pequeñoburgueses» e «idealistas» a quienes, desde la izquierda, antagonizaban con el viraje prosoviético y comunista de la revolución. Los militantes de la nueva izquierda asistieron, entonces, a un proceso de retorno: Cuba empezaba a usar contra sus críticos de izquierda los mismos argumentos que habían utilizado contra ellos los dirigentes de los partidos comunistas a comienzos de la década de 1960. Recuerdo algunos testimonios de algunos militantes uruguayos de Tupamaros y otros tantos argentinos del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) que llegaban a Cuba y decían: «pero esto no tiene nada que ver con lo que nosotros veníamos leyendo…». En ese sentido, el giro de Cuba tuvo un impacto fortísimo en la nueva izquierda, porque finalmente implicó un retroceso y una revalorización de las prácticas más tradicionales de la izquierda marxista leninista. A esto se le sumó otro fenómeno importante y es el de la forma en que la represión incidió sobre estas organizaciones de la nueva izquierda. La dimensión y la magnitud de la represión política y militar sobre estos grupos fue configurando en ellos un pensamiento cada vez más sectario y más cerrado que, en definitiva, resultaba una herramienta para combatir esa misma represión. Entre el proceso represivo y el viraje de Cuba, comenzó a producirse, en algunas de esas organizaciones, una revalorización de los viejos partidos comunistas, basada, sobre todo, en la capacidad de esos partidos de luchar contra el fascismo. Esto llevó a que ese proceso de renovación intelectual, político y cultural que había comenzado a fines de la década de 1950 y principios de la de 1960 comenzara a mostrar, a inicios de la de 1970, signos de franco agotamiento. Las nuevas organizaciones volvieron, al menos parcialmente, a fuentes que no les eran propias: adoptaron visiones dogmáticas del marxismo, a la vez que formas muy sectarias y voluntaristas de entender la política. Eso las reconectó con la vieja izquierda.

¿Qué casos pueden marcarse como los más distintivos o notorios en esa rearticulación, en ese proceso de «retorno» a categorías de la vieja izquierda?

Son muchos los casos en los que se verifica esta operación, pero podríamos puntualizar algunos muy específicos y explicativos del fenómeno. El PRT argentino termina teniendo un grupo que, ya en Europa, se vuelve nítidamente prosoviético, al punto de hablar, a mediados de los años 70, del «movimiento comunista internacional». Esto es muy sintomático, en tanto el PRT era una organización que, en su punto de partida, había estado vinculada al trotskismo y, en sus elementos más primigenios, al aprismo peruano. Uno se pregunta: ¿cómo una mezcla entre trotskismo y aprismo puede terminar derivando en una postura prosoviética? Pero lo cierto es que así fue. Tenemos también el caso del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros en Uruguay. Se trataba de una organización que, inicialmente, se definía como «nacionalista revolucionaria» y que, a la vez, decía no tener una ideología definida (aunque varios de sus miembros provenían del marxismo). Se trataba de un gesto que evidenciaba una voluntad de romper con parte de la cultura de la vieja izquierda y adoptar visiones menos ortodoxas y dogmáticas que las que imperaban en ese campo. Sin embargo, en 1972, cuando la organización ya estaba claramente derrotada, todo se modifica. En el marco de un simposio en Chile, diversos miembros del MLN acaban definiéndose como marxistas-leninistas. El cambio es tan fuerte que argumentan que el gran problema de la organización había sido el no tener una ideología sólida y que solo el marxismo-leninismo podría fortalecerlos en la lucha revolucionaria. En países como Uruguay este tipo de cambio opera también sobre algunas figuras del campo intelectual. Vivian Trías, un claro exponente de la nueva izquierda que planteaba un socialismo radical de tipo nacionalista y que se había constituido como una referencia ideológica en la creación del MLN Tupamaros, terminó trabajando como agente de la inteligencia comunista checoslovaca. En definitiva, se produjo un proceso en el cual ciertas visiones extremadamente críticas de lo que era el ideario comunista soviético comenzaron a desfigurarse, a limarse y a erosionarse por múltiples motivos. Un elemento es el geopolítico y se vincula directamente al cambio de la Revolución Cubana, que lleva a muchos militantes a acercarse a la Unión Soviética. El otro es el proceso represivo contra estas organizaciones, que las sectariza y las lleva a un mayor dogmatismo.

Uno tendería a pensar que, a pesar de algunas excepciones, ese viraje hacia un marxismo-leninismo de línea dura se asoció más a organizaciones políticas que al campo intelectual. Me gustaría, sin embargo, preguntarle por esas excepciones. ¿Quiénes intentaron traducir ese cambio desde el pensamiento?

Efectivamente, en el campo intelectual esta deriva prosoviética no tuvo un impacto tan fuerte como en el campo político. Y en esto incluyo a los intelectuales más asociados a los propios grupos armados que sí derivaron en esas posiciones. Lo que podemos encontrar como cercano a la posición esquemática es la relectura desarrollada por el nuevo estructuralismo latinoamericano. Me refiero, concretamente, a Marta Harnecker. Su libro Los conceptos elementales del materialismo histórico condensó esa posición. Si en términos de circulación intelectual, su libro expresó la traducción y la divulgación latinoamericana del estructuralismo althusseriano, en términos políticos fue leído como el establecimiento de un nuevo paradigma ideológico más organizado y esquemático que se correspondía con los cambios que se estaban produciendo en Cuba.

Si nos alejamos de América Latina, pero también de Europa occidental, resulta claro que hubo otras rebeliones. Me refiero, específicamente, a la que sucedía en Checoslovaquia, donde la Primavera de Praga conducida por Aleksandr Dubček intentaba promover, frente a la esfera soviética de la que formaba parte, un «socialismo con rostro humano» que fue finalmente liquidado por los tanques de Moscú. ¿Qué vínculos y qué perspectivas expresó la izquierda latinoamericana respecto de ese proceso y cuánto tuvo que ver la posición de Cuba en las posiciones adoptadas?

Creo que, a priori, debemos pensar que el desarrollo de la nueva izquierda estuvo muy vinculado, sobre todo en una primera etapa, a la crítica de los Estados. Esa crítica no solo se dirigía al autoritarismo de las instituciones, sino a las formas estatales mismas. Quienes han trabajado la cuestión de los estudiantes, han entendido la rebelión estudiantil en sintonía con la crítica a las dimensiones autoritarias de las formas estatales. Ese rechazo a ciertas características de la estatalidad se remonta, intelectualmente, a la posición crítica respecto de la experiencia soviética –que era vista, justamente, como burocrática–. Eso no derivaba, como han sostenido algunos teóricos que estudiaron, sobre todo el caso del Mayo Francés, en una posición individualista y en un preludio del neoliberalismo. Por el contrario, lejos de esa posición que argumenta que esa defensa de la libertad fue el caldo de cultivo para el giro neoliberal, lo que sucedía era una ampliación del campo de la izquierda, donde la crítica a los Estados desde las nuevas izquierdas se desarrollaba a partir de una biblioteca heterodoxa, que incorporaba desde aspectos del maoísmo vinculados a la Revolución Cultural o la crítica a la burocracia estatal frente a la idea del hombre nuevo propuesta por Guevara hasta ideas que venían de la tradición libertaria, como la autogestión. En este punto es importante, sin embargo, aclarar que muchos grupos –como los maoístas— leían de forma «antiautoritaria» posiciones esgrimidas por regímenes, como el comunista chino, que estaba lejos de formar parte de una tradición de ese tipo. A la vez, la existencia de distintas tendencias dentro de la «nueva izquierda» –guevaristas, maoístas, trotskistas, nacionalistas de izquierda– expresaba que no todo podía circunscribirse a ideas propiamente «libertarias», sino que existían corrientes para las que la dictadura del proletariado y las posiciones estatalistas marxistas seguían siendo muy centrales.

Sin embargo, cuando verificamos las posiciones de la nueva izquierda latinoamericana respecto a la Primavera de Praga, vemos una ambivalencia. En un principio, cuando los soviéticos invaden Praga, buena parte de la nueva izquierda condena la acción de Moscú. Pero la situación cambia rápidamente. En cuanto Fidel Castro hace una serie de declaraciones que intentan defender la invasión, varios militantes se vuelcan a la postura de Fidel. De una manera u otra, Cuba cancela la discusión sobre Europa del Este. ¿Y por qué lo logra? Porque la conciben como su emblema de la revolución continental, porque es el barco en el que están subidos y porque «con Cuba no hay debates». A finales de los años 60, la reflexión sobre el problema del autoritarismo y del totalitarismo soviético va a terminar siendo opacada, en América Latina, por el factor Cuba. De hecho, son los mismos militantes que a fines de los años 50 y principios de los 60 hacían críticas durísimas a la ortodoxia, al burocratismo y al dogmatismo de la URSS, quienes van a encolumnarse en esa postura. Los que antes usaban el término imperio para designar tanto a Estados Unidos como a la Unión Soviética dejarán de hacerlo. El antiimperialismo pasó a ser, de modo casi exclusivo, el estadounidense. Aun así, la desaparición de la categoría de «imperialismo» para aplicarla a la Unión Soviética no supuso, necesariamente, un aval para el régimen soviético. Se trató, sobre todo, de sacarla de la escena. En este sentido, hay un texto que considero paradigmático: el discurso del Che Guevara a la Tricontinental. Si uno lo lee detalladamente, no termina de entender cuál es, para él, el lugar de la Unión Soviética en las luchas globales. Lo que básicamente uno puede ver en ese documento es que lo que el Che les dice a los soviéticos, algo así como: «si ustedes colaboran en la lucha del Tercer Mundo contra el imperialismo estadounidense, no habrá problemas en la alineación, pero ustedes son quienes deben insertarse en las luchas, porque ahora la vanguardia es el Tercer Mundo». Creo, en ese sentido, que en América Latina la discusión sobre el autoritarismo o el totalitarismo del campo soviético quedó totalmente opacada por la discusión sobre la lucha global contra el imperialismo estadounidense.

Ha hecho un repaso de movimientos y grupos, de actores sociales diversos, de izquierdas que mutaron y dieron origen a una época dinámica. ¿Qué quedó de todo aquello?

Yo creo que quedó muchísimo. Por un lado, en términos estrictamente políticos considero que, de alguna manera, el momento progresista latinoamericano de las últimas décadas ha bebido de esas viejas construcciones nacidas en la década de 1960. Con sus elementos positivos y negativos, ese momento progresista se construyó parcialmente sobre imaginaciones intelectuales e incluso sobre figuras provenientes de aquel tiempo. Fue, de hecho, el primer momento en la historia reciente de nuestros países en que, con configuraciones diferentes, se legitimó la experiencia que comenzó ese periodo. Eso no quiere decir que haya habido traducciones políticas –claramente los gobiernos progresistas del Cono Sur fueron mucho más moderados y pragmáticos, algo que contrasta con la radicalidad de aquella época–, sino que se produjo un proceso de cierta legitimación de esas experiencias, sobre todo en términos de lectura del pasado. En términos más propiamente intelectuales, aquel proceso dejó un acervo cultural impresionante, en tanto fue un momento extremadamente productivo del pensamiento social latinoamericano. Que hoy ya no nos sirva en un sentido directo no quiere decir que no haya ahí algo interesante. Y de hecho lo hay. Es la actitud intelectual de discutir desde América Latina con pretensiones globales, de poner en juego ideas. Ahora todos decimos que la derecha es la rebelde, pero ese es un momento que muestra que, intelectualmente, la izquierda pudo tener momentos de imaginación y radicalidad, de cuestionar verdades oficiales. Radicalidad no quiere decir violencia. Pero sí quiere decir interpelación, sí quiere decir ruptura, sí quiere decir cuestionamiento. Eso es, al menos en mi perspectiva, lo que nos dejan aquellos años 60.