Un rey que huye, ¿una España que muere?

agosto 2020

El abandono en secreto de España del rey emérito permite repensar la propia Transición inaugurada tras el fin de la dictadura de Francisco Franco. Coronado por el dictador, Juan Carlos terminó siendo, de manera paradójica, el rey de una democracia inicialmente legitimada con bienestar y modernidad. Pero el juancarlismo ya es historia, el discurso de la Transición dice cada vez menos y la «forma de España» vuelve a emerger como un objeto espinoso superpuesto a la cuestión social a su vez reactivada por las crisis.

La crisis de la salida secreta de España del rey emérito Juan Carlos I, envuelto en asuntos de presunta corrupción, viene a remover uno de los traumas que, soterrados, permitieron alumbrar con sus luces y sus sombras la España democrática de la Transición. En efecto, en España el debate monarquía-república se superpone con el irresuelto problema democracia-dictadura. La democracia no se edificó exclusivamente «contra la dictadura franquista», sino principalmente contra lo que el discurso de la Transición llamó la «intolerancia», el «sectarismo», la «polarización», que remitía a la dictadura pero indirectamente, a través de un «rasgo de carácter». El problema no consistía solo en acabar con el franquismo, sino con la «personalidad fanática» de la que este había sido –según esta visión– «una» expresión más, junto a buena parte de sus enemigos. La democracia se fundó, en definitiva, contra la idea de «las dos Españas», cuyo hecho paradigmático era y es la guerra civil (1936-1939). El «otro» de la Transición fue el «sectarismo cainita». Por eso, durante años, la organización terrorista Euskadi Ta Askatasuna (ETA) representó, y para la derecha aún representa, a ese «otro», y Europa, entendida como «democracia más modernización», encarnó la identificación común, más incluso que la siempre puntiaguda idea de «España». Europa –Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) mediante– ofreció así una vía de salida para quienes no querían reformar el orden franquista y para quienes, en las izquierdas, veían el final de la dictadura como la posibilidad de construir una sociedad de nuevo tipo. La democracia social que fundó la Transición ya mostraba sus límites en el hecho de que, a diferencia de esa Europa que invocaba, no descansó en una legitimidad antifascista.

La Transición se autorepresentó exitosa entre otras cosas porque precisamente izquierdas y derechas pudieron dejar de lado aquellas posiciones «extremas», que en el idioma de la Transición figura como sinónimo de «sectarias». La divisa de aquello fue, en el caso de las izquierdas, no solo que aceptaran la democracia, sino la monarquía y la bandera rojigualda. El Partido Comunista de España (PCE) –protagonista del antifranquismo bajo la dictadura– si bien inicialmente buscó una transición de ruptura basada en un amplio frente opositor –la Junta Democrática, creada en 1974 a instancias de su líder, Santiago Carrillo– aceptó finalmente la monarquía y abrazó posiciones eurocomunistas, una forma de abandonar el marxismo-leninismo, la dictadura del proletariado y la amistad soviética para colocarse en el frente occidental de la Guerra Fría. Por su parte, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) –que dejó de ser un viejo partido testimonial del exilio cuando el grupo andaluz de Felipe González y Alfonso Guerra se hace con la dirección en 1972– renunció al marxismo en 1979 (a instancias del propio González, para mostrarse moderado ante las clases medias) y, sin abdicar formalmente de su republicanismo, aceptó la monarquía como parte inamovible del orden constitucional, dada su certeza de que no era posible una transición de ruptura. Por eso, diferenciándose del PCE, impulsó en 1975 la Plataforma de Convergencia Democrática en la que figuraban, entre otros, el Partido Nacionalista Vasco (PNV). El convencimiento de que el final del franquismo no abría una crisis orgánica –al fin y al cabo, la Revolución de los Claveles tampoco había alumbrado una nueva sociedad en el vecino Portugal– llevó a ambas formaciones a converger en una fusión de ambos espacios –denominado por ello «Platajunta»–. Finalmente, cabría decir, sintéticamente y en términos históricos, que negociaron con el ala más reformista del régimen (Adolfo Suárez, el rey y Torcuato Fernández Miranda) una tímida democracia social a cambio de aportar una importante porción de la legitimidad que, en términos de soberanía popular y paz social, la Transición requería (piénsese que el PCE dominaba la central sindical Comisiones Obreras y el PSOE la Unión General de Trabajadores). Otro tanto pasaría con el PNV y el nacionalismo catalán –inicialmente representado por Josep Tarradellas, presidente de la Generalitat en el exilio–, que intercambiarían con el régimen autonomía y democracia por la aceptación de la unidad de España.

Por lo tanto, el debate república-monarquía o democracia-monarquía no es un debate jurídico, sino –si vale esta distinción– político. Pero lo político en este debate no radica en la generalidad politológica institucionalista de que la monarquía no es democrática porque no se elige el jefe de Estado, ni en su contracara igualmente epidérmica (que la monarquía puede tener un estilo republicano). Por el contrario, es político porque en él se juegan ecos de un pasado comunitario particular no tramitado: el golpe de Estado del 1936 contra la Segunda República, cuyo fracaso los sublevados traducen en una guerra civil de la que surgirá el franquismo y más tarde el rey, que es el puente visible entre dictadura y democracia en España. Esto es lo que no tiene palabras en el diccionario de la Transición. De ahí que, frente a esa ilegitimidad democrática de origen, los defensores de la monarquía y de la Transición contrapongan una suerte de legitimidad de ejercicio (el reinado de Juan Carlos), la figura del monarca (el «juancarlismo») y la aprobación vía referéndum de la nueva Constitución en diciembre de 1978. En aquel referéndum se votó el texto constitucional a libro cerrado, con la monarquía incluida, dado el temor de que la voluntad popular se inclinara a favor de la república en una consulta específica sobre la forma de Estado. «Quien quiera democracia querrá monarquía», vino a ser el dictum constitucionalista. Como parte de aquella intervención política, se dispuso que no hubiera elecciones a una auténtica Asamblea Constituyente. Así, las Cortes elegidas en las primeras elecciones libres y democráticas de 1977 nombraron un Comité Constitucional, integrado por los luego denominados «padres de la Constitución», que realizó las tareas de una asamblea constituyente. La Carta Magna que ese comité propuso fue ampliamente aprobada por las Cortes en octubre de 1978 y ratificada por la ciudadanía en el referéndum de diciembre del mismo año.

El franquismo dejó en consigna la monarquía en el orden democrático de 1978 como garante del nacionalismo español y de la jerarquía social. Por eso, sobre todo para las izquierdas y el progresismo en general, la monarquía es el símbolo de la debilidad de la democracia, no tanto por la imposibilidad de darse una forma republicana, sino sobre todo por haber surgido del interior del régimen franquista. Recuerda, si se quiere, que el dictador murió en la cama, lo cual puede racionalizarse como habilidad «transformista» de las elites o como traición dirigente a una revolución inminente, pero señala un problema de relación entre sociedad civil y Estado, o si se prefiere entre pueblo y elites, que –insistimos– excede la cuestión república-monarquía. Por eso para el primer Podemos, la fuerza surgida en el marco de la ola de protestas en 2014, este debate era más un obstáculo que un generador de movilización. ¿Cómo podría un presente que se ve como exitoso y superador resolver un pasado que le ha servido de base y que se imagina como factor de desestabilización de todo lo bueno conseguido?

Buena parte de la izquierda política, intelectual y cultural miró inicialmente de reojo a Juan Carlos, del que se esperaba que no durara («Juan Carlos el breve» se lo llamaba) y al que rechazaba –en paradójico republicanismo– por ser un «rey impuesto», pues lo veía como la última rama seca de un régimen políticamente muerto, aunque todavía unida al tallo estatal. Desaparecido el dictador, solo cuando Juan Carlos forzó la renuncia del último presidente del gobierno designado por Franco, Carlos Arias Navarro, acertó con el nombramiento en su lugar de un ignoto Suárez –a la postre el artífice del harakiri del régimen–, legalizó el PC y, finalmente, frenó el golpe de Estado del 23F –a pesar de las dudas sobre su actuación–, adquirió una legitimidad que iría más allá de la monarquía (el «juancarlismo» expresó una compatibilidad ocasional entre monarquía y democracia). Cabría decir que entonces Juan Carlos se constituyó más como Jefe del Estado que como Rey, cumpliendo con la tarea de ser «garante de la unidad de los españoles», aunque también de «España». Y, sobre todo, inauguró un modo de evaluación de la legitimidad muy apropiado para una transición de continuidad como la española: subordinar la ilegitimidad de origen a una legitimidad de ejercicio medida más por los resultados generados que por la fidelidad a sus principios. Dicho brevemente: al rey lo había puesto Franco, pero estaba operando en la práctica como un Jefe de Estado pro-democrático y abierto a los nacionalismos históricos a través de un régimen de autonomías. En España la Transición se defiende todavía hoy sobre todo por sus «resultados materiales»: «la época de mayor prosperidad y paz de la historia». Se diría que la democracia no es tanto un valor en sí, sino el instrumento que ha permitido esa prosperidad y paz. La población española comenzó a vivir como los europea. No hacía falta revisar el pasado, simplemente bastaba con comprometerse a no repetirlo. Esa fue la marca del «nosotros» que construyó la Transición, el contrato para formar parte del demos español.

El reinado de Juan Carlos inaugura entonces el «centrismo», entendido como posición equidistante y alejada de los extremos, uno a izquierda y otro a derecha, que representan ese cainismo o enfrentamiento fraticida sectario, intolerante y guerracivilista («sin ira, libertad», ruega la canción insignia de la Transición). Haber jurado fidelidad a los principios del «Movimiento» –en su coronación en las Cortes, dos días después de muerto Franco– acabó siendo para Juan Carlos I un beneficio, pues desde ahí pudo viajar al «centro» alejándose del llamado búnker franquista, que lo rechazó y tildó de traidor por impulsar reformas democratizantes. Del extremo izquierdo, alternativa o simultáneamente ocupado por el «separatismo» y/o la extrema izquierda (o la izquierda de gobierno, si se «aleja» de la Transición), no era necesario naturalmente que se alejara. Esta lógica «centrista» fundaría una prolongada y exitosa forma de legitimar los gobiernos sucesivos y el orden de la Transición en general, que identifica lo político exclusivamente con las instituciones y la democracia con el consenso (también nombrado como «modernización», «Europa», «constitucionalismo» y «reformismo») a fin de neutralizarlos y despolitizarlos.

Un ejemplo de esto es cómo se presenta en el discurso de la Transición al propio «búnker», el círculo más próximo a Franco en sus últimos días, liderado por su esposa, Carmen Polo. Este núcleo de poder sobreviviría al propio dictador para representar la resistencia del franquismo intransigente a cualquier reforma, motivo por el cual rechazó los planes de Suárez, Juan Carlos y Fernández Miranda. Pues bien, el «búnker» es presentado como una supervivencia autónoma («la camarilla de El Pardo»), no como el síntoma del carácter no rupturista de la Transición, de la falta de voluntad política de sus dirigentes para acabar con las ya débiles fuerzas de la dictadura, ni como signo de las relaciones entre las elites de la Transición y las del franquismo. Esta interioridad entre «búnker» y Transición condicionó a su vez el margen de maniobra de la democracia, como quedó patente con las tibias sanciones a las intentonas golpistas –la Operación Galaxia de 1978 y el asalto al Congreso del 23 de febrero de 1981– y también con la Amnistía de 1977, que para el franquismo tuvo mucho de autoamnistía. En definitiva, el «búnker» no era tal.

La crisis del rey emérito y la coyuntura política actual

Ese pasado no tramitado se reactualiza en un presente que encuentra el primer gobierno de coalición desde la Transición, en el cual el PSOE cogobierna con Unidas Podemos (UP) con el apoyo inicial de los denominados partidos nacionalistas (Partido Nacionalista Vasco y Esquerra Republicana de Catalunya) –como si no hubiera partidos nacionalistas españoles–. Para las derechas (Partido Popular, Ciudadanos, Vox) se trata de un gobierno «social-comunista», tintado de «separatistas» y «etarras», lo cual reenvía a ese extremo –izquierdo, en este caso– «alejado de los consensos de la Transición». Lo que la crisis del rey emérito evoca, para la derecha, es la tentación del PSOE de dejarse envolver por los partidos «antisistema» (unos por «comunistas», otros por «separatistas», todos por «anti-españoles»), deseosos de acabar con la Transición, comenzando por la monarquía, que sería a la vez su pilar y remate. El PSOE defiende más su gobierno que su coalición y su socio preferente (UP), pero a la vez aprovecha la situación para presionarlo con la amenaza potencial de cambiar de aliado, abrazando a un ahora «centrado» Ciudadanos, partido nacional nuevo que juega a revivir el «suarismo» con su discurso técnico y «de centro», supuestamente alejado de «lo ideológico».

Las derechas partidarias y mediáticas en verdad desean sobre todo desalojar a Pablo Iglesias de la vicepresidencia segunda del gobierno, pues para ellas viene a significar que un actor ajeno al consenso de la Transición está al comando de la única democracia posible, la «centrista». Si además, ese actor está a la izquierda del PSOE y no rechaza explícitamente el llamado «populismo» del siglo XXI, resulta suficiente para que la derecha reactive el clivaje comunismo-anticomunismo –olvidando el papel clave en la Transición del PCE y de comunistas como Jordi Solé Tura, uno de los «padres de la Constitución»–. Esto le permite además no solo no condenar el franquismo sino incluso llegar a ligarlo con la democracia, en tanto «impidió el totalitarismo comunista-soviético» que años después se instalaría en Europa central y oriental. Se confirma así la ausencia de legitimidad antifascista –inicial y actual– de la democracia española.

Todo esto hace que, para la derecha, en especial para un Partido Popular (PP) derechizado como el actual, lo que se pone en juego con la crítica sobre el rey emérito es el orden político en España. Casi como una confesión de parte, la derecha viene a decir que si cae la monarquía se desmorona el «régimen del 78», al que presenta como un pacto de «convivencia» entre las dos Españas, a las que implícitamente no da por terminadas, con lo que muestra que la democracia no ha logrado forjar una identidad española, por lo cual la monarquía sería clave. Lo que la derecha no explicita es que no acepta la extensión de la igualdad y la plurinacionalidad de España, para lo cual se parapeta en la Constitución de 1978 y en la monarquía. Cierta izquierda no socialista comparte con esta derecha el otorgarle, aunque sea por la negativa, esa centralidad a la monarquía. Tiende teleológicamente a explicar la historia de la España moderna como una constante pugna entre república y monarquía, lo que condensaría todas las demás diferencias. En ese sentido, replica el debate que le propone la derecha, ofreciéndose como interlocutor feliz de ese relato conservador. Así, esta izquierda no puede explicar el «juancarlismo», del mismo modo que la derecha no puede explicar que, por ejemplo, no toda esa izquierda sea favorable a la plurinacionalidad y que el PSOE, cuando los vientos electorales aprietan, busque la profundización del Estado de Bienestar y se abra a otra idea de España.

El rey emérito junto a personalidades políticas de la transición: Felipe González (ex presidente de gobierno y antiguo líder del Partido Socialista Obrero Español), Santiago Carrillo (ex líder del Partido Comunista de España) y Adolfo Suárez (primer presidente en la España posfranquista y ex líder de la Unión de Centro Demorático)

El rey emérito junto a personalidades políticas de la transición: Felipe González (ex presidente de gobierno y antiguo líder del Partido Socialista Obrero Español), Santiago Carrillo (ex líder del Partido Comunista de España) y Adolfo Suárez (primer presidente en la España posfranquista y ex líder de la Unión de Centro Demorático)

Ninguna de las dos posiciones puede ver que la monarquía, de origen antidemocrático, ayudó a la consolidación de la democracia. Y que lo más destacable del reinado «político» de Juan Carlos sea que la democracia española ha acabado emancipándose de la monarquía. Si al inicio la democracia necesitó de la monarquía por ser fruto de una transición pactada, ahora ya no, porque la Transición sencillamente terminó, que es lo que el discurso de la Transición no acepta. Por eso el escándalo del rey emérito tiene apenas impacto en la democracia española y en la tan apreciada «gobernabilidad», supuestamente sustentada en los consensos del 78, para los cuales la monarquía sería un pilar insustituible.

Lo que comparten esas dos posiciones tradicionales, simétricas y opuestas, es una mirada esencialista, según la cual las cosas son lo que son desde su origen y, por tanto, la monarquía tendría un significado inherente, sin importar el contexto, la situación, y sus relaciones. Buena por española para unos, mala por ser la trampa/estafa franquista y de los señoritos para otros. Lo particular de la monarquía española es, sin embargo, la transformación de su significado al calor de los cambios históricos de España de dictadura monárquica sin monarca primero, a dictadura monárquica luego y, sobre todo, a democracia dominada por una política cupular supervisada y avalada por el monarca y, más tarde, a una democracia con mayor autonomía popular, que resta margen de maniobra a aquella política cupular. Desde un punto de vista progresista, «monarquía» significó inicialmente la amenaza de continuidad del franquismo, para luego representar sucesivamente el reformismo del régimen franquista, una pieza relevante de una tímida democracia social y federalizante y, ahora, la prueba de la oligarquización de la democracia de la Transición en términos de corrupción y de déficit del Estado de derecho. La crisis presente expresa entonces el carácter más bien superfluo de la monarquía en el orden político español, al que le resta legitimidad más de la que lo agrega en términos de estabilidad. Identificar este final –como hace cierto republicanismo– o su comienzo –como hace el discurso de la Transición– como representativos del «verdadero y único sentido originario» de la monarquía y de Juan Carlos I, reduciendo su polisémica contingencia política, solo ilumina la mirada esencialista y ahistórica que lo enuncia.

La clave radica en que la monarquía ya no puede ocupar su lugar inicial, prometido, de «superación de las diferencias» y «símbolo de la unidad nacional». En España los ejes de conflicto son dos: la pertenencia nacional y la desigualdad social, potenciados ahora tras el avance del soberanismo catalán desde 2010 y la crisis económica de 2008. Quizá la prueba es que no hay «felipismo» (por el actual rey Felipe VI) tal como sí hubo «juancarlismo». La monarquía ya no es capaz de extender su legitimidad más allá de la corona: se diría que es meramente legal-racional, pero no carismática, para desazón del racionalismo institucionalista y dialógico del discurso de la Transición.

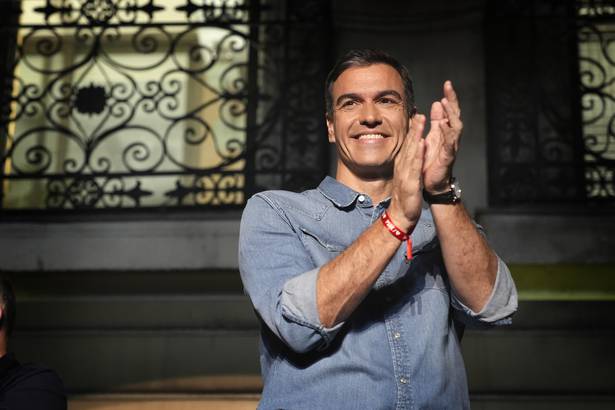

En este contexto, el PSOE se aferra al discurso de la Transición, aunque sin el ortodoxo celo de las derechas. Su posición en esta crisis del rey emérito consistió, no casualmente, en repetir el ademán clásico «transicional» con los problemas de pasado: un elocuente laconismo, apenas interrumpido por un apoyo decidido a la «autonomía política y familiar» de la Casa del Rey, acicalado con la idea de que «no se juzgan instituciones sino acciones personales». La pregunta sería ¿cómo se juzgan instituciones sino políticamente? E incluso más: ¿cómo se juzgarán esas acciones personales? ¿Se juzgarán? Esto es a lo que precisamente el gobierno renunció cuando el presidente Pedro Sánchez dio por bueno lo que decidieran en privado el actual monarca y su padre. Por supuesto que el gobierno intervino activamente en la crisis, pero negociando en privado para favorecer la «autonomía política, personal e institucional» de la Casa del Rey, y reduciendo un problema institucional –encuadrable políticamente en la liberal ausencia de contrapesos entre poderes– a uno privado-personal, mirada complementada por algunas voces autorizadas que lamentaron, eso sí, los «errores» del emérito.

El problema político de la posición del PSOE –más allá de las obvias consideraciones democráticas del caso– es que, si bien parece entrever que monarquía y democracia ya no forman un tándem, no tiene respuestas ante ese agotamiento del discurso de la Transición. Aunque es el partido del 78 que ha llegado más lejos en una suerte de reimpulso de la Transición –especialmente con José Luis Rodríguez Zapatero, bestia negra de la derecha y de la vieja guardia del PSOE–, topa precisamente con el problema clave español: igualdad y cuestión nacional (mal llamada «cuestión catalana» y/o «problema territorial»). El surgimiento de la extrema derecha de Vox representa en ese sentido un llamado de atención. Aunque todavía no decisivo en el plano nacional, viene a levantar la bandera de la infranqueabilidad del consenso constitucional de 1978. Por eso es, no tan curiosamente, el partido que más alejado está de ese consenso y a la vez el que más dice defenderlo. Vox opera con la idea de que la monarquía es el último elemento negociable del orden constitucional, la clave de bóveda de todo el orden político español. De ahí que sea un partido a la vez nacionalista español y neoliberal.

Pasado, presente y ¿futuro?

Todas estas posiciones –la de la izquierda no socialdemócrata, la del PSOE, la de la derecha– son a la vez muy actuales y muy antiguas. Todas parecen operar con un escenario que se ha desvanecido, con un pasado que está en el presente pero que no lo puede seguir alimentando. La democracia ya no cabe en la Transición y, como se ha dicho, la monarquía se ha autonomizado para bien y para mal, como se ha mostrado en esta crisis de la democracia.

Por lo tanto, el debate no es república-monarquía, sino que la monarquía no puede seguir siendo el factor despolitizador donde convergen todas las diferencias políticas aceptadas como legítimas en el orden político español. Su desprestigio, el que sea vista como Corona y no a través de la persona de rey, ya no le permite ocupar ese lugar, dudoso ya al inicio de la Transición, pero ahora muy cuestionable tras su rebasamiento por obra de dos crisis en los últimos años: la de la cuestión nacional, cuyo síntoma es la «cuestión catalana» y la de la cuestión social, cuyo emblema es el retroceso en el desarrollo del Estado de bienestar merced a las políticas neoliberales con que se «resolvió» las crisis de 2008.

Otros cuarenta años después, un nuevo padre muere. Quizá por eso toda la agitación frenética por la crisis del rey emérito se ha dado más en las alturas partidarias y mediáticas que en el llano, donde no ha habido ni grandes pronunciamientos ni movilizaciones significativas. Ahora el «búnker» es el emérito, poniendo a prueba el músculo reformista y democrático de una dirigencia política refugiada en el discurso de la Transición. En cuanto a las izquierdas, PSOE y UP (con el PCE en su interior) han vuelto a aceptar la monarquía, esta vez a cambio de una democracia devaluada, restándole –a diferencia de aquella vez– legitimidad en términos de soberanía popular, al resignarse a la impunidad de la Casa Real.

Sin renovación simbólica, el discurso de la Transición se ha quedado mudo y sin gestos. La monarquía sigue convocando unos problemas que no son propiamente los suyos, aunque forme parte de ellos. Podría haber incluso tercera república, pero las encrucijadas seguirían ahí. Por eso las voces monárquicas gustan señalar que la república no sería la solución, pues debería decidir qué forma adoptaría: federal, confederal, unitaria, etc. No deja de ser un buen regate, pero corto: esa tarea que le señalan a la potencial república es en verdad la que la democracia –felizmente huérfana de monarquía– tiene que afrontar de una vez en un futuro cercano. Las izquierdas no parecen tener tampoco la respuesta: el fin de la monarquía no terminaría en sí mismo con las oligarquías ni con el nacionalismo españolista como única forma de identidad comunitaria. Porque precisamente las formas políticas no son nada en sí, sino que hablan por la voz de lo político que las produce. Y España debe repensar su propia politicidad, para la cual la monarquía ya no parece decisiva.

Foto central: Parlamento de Navarra