Si todo es fascismo, ¿qué es el fascismo?

septiembre 2021

Hay quienes le dicen fascista a Donald Trump y quienes definen como fascistas a grupos musulmanes radicales. ¿Qué define hoy la palabra fascismo? ¿Es útil para la izquierda utilizarla como un comodín analítico?

A comienzos de la década de 1930, Antonio Gramsci se lamentaba en sus escritos redactados en prisión de que Europa hubiese caído en lo que denominó «cesarismo». La agitación social en todo el continente había fortalecido a autócratas ambiciosos que, como Julio César, se jactaban de representar la voluntad popular de su nación mientras destruían sus instituciones democráticas. Si bien el concepto se acuñó en el siglo XIX para describir a figuras como Napoleón III, muchos pensaron que caracterizaba acertadamente las nacientes dictaduras del periodo de entreguerras. Gramsci lo invocaba para analizar el Estado fascista de Benito Mussolini y el periodista Jay Franklin lo amplió para caracterizar los regímenes de Hitler y Stalin. El término «cesarismo», sin embargo, también despertó controversias, y otros pensadores lo descartaron por considerarlo inadecuado. El filósofo político Karl Loewenstein, por ejemplo, creía que las analogías con la época romana ocultaban la ambición sin precedentes de los nuevos regímenes de rehacer la naturaleza humana. Solo un término novedoso, como «totalitarismo», podría realmente caracterizar su terrorismo extremo, la utilización de nuevas tecnologías y el deseo de colonizar las mentes de los ciudadanos. Esta última posición finalmente salió victoriosa y la etiqueta totalitaria proliferó en discursos y publicaciones. Aunque el término «cesarismo» siguió circulando en ámbitos académicos durante las décadas de 1940 y 1950, «totalitarismo» se convirtió en el término básico para describir los peligros de la política moderna.

En retrospectiva, el aspecto más notable del debate no fue si los males de la época eran mejor descriptos con los términos «cesarismo» o «totalitarismo». Tanto Gramsci como Loewenstein tenían razón en algo: si bien los dictadores de entreguerras construyeron sobre modelos históricos anteriores, rompieron con ellos. Pero el desacuerdo en la terminología es digno de atención porque echa luz sobre las ansiedades, las esperanzas y las autoconcepciones de la época. Nos ayuda a comprender cómo los pensadores del pasado entendieron su lugar en la historia, cómo buscaron articular lo que era familiar y lo que era extraño, y cómo se esforzaron en desarrollar una respuesta a las aterradoras realidades de la época. Sus innumerables libros y ensayos no fueron un ejercicio pedante de precisión histórica, sino un esfuerzo por definir las características de las dictaduras modernas con la esperanza de frenar su propagación.

En los últimos años, la polémica sobre la analogía fascista ha sido también acalorada. En una avalancha de libros y ensayos, los académicos han debatido sin cesar si nos enfrentamos al renacimiento de la violenta ideología de Mussolini y Hitler o somos testigos de una bestia profundamente diferente para la que se necesita una nueva terminología. Y a pesar de que la derecha radical ha florecido en continentes y países, esta disputa teórica se ha mantenido con mayor intensidad en Estados Unidos. Desde su imposición de restricciones xenófobas a los viajes en 2017 hasta su incitación a la violencia contra el Congreso en 2021, el gobierno de Donald Trump convirtió este asunto en un tema de interés permanente.

Una vez superados los años de Trump, el debate sobre el fascismo está perdiendo algo de su urgencia. Quizás esto signifique que ahora pueda ofrecer nuevas ideas sobre el pensamiento político contemporáneo. En lugar de polemizar sobre el uso contemporáneo del término «fascismo», podemos preguntarnos por qué fue tan importante hacerlo. ¿Qué estaba en juego en la búsqueda de la definición correcta?

Después de todo, no había grandes diferencias políticas entre muchos de quienes participaban en este debate. Todos condenaban el racismo, el sexismo y la plutocracia de la derecha al tiempo que deseaban políticas igualitarias audaces. Incluso se hacían eco unos de otros en sus razonamientos para establecer comparaciones históricas con el fascismo: para exponer los males que han plagado durante mucho tiempo a la democracia liberal, especialmente en Estados Unidos. La mayor diferencia entre las dos posturas no era tanto su mirada de los temas de la época, sino el modo en que encaraban la polémica y su valor tanto para la exploración intelectual como para la movilización política. El choque de definiciones también era un desacuerdo sobre el papel del lenguaje y la historia en la configuración de las agendas políticas.

Condenar a los adversarios tildándolos de fascistas ha sido durante mucho tiempo parte de nuestro discurso político, pero la última década fue testigo de un aumento en la popularidad del término. Los críticos invocaban cada vez más el fascismo para fustigar la xenofobia, la aceptación de la violencia y el sexismo de la derecha radical en todo el mundo. Tal fue el caso de Francia, por ejemplo, donde el ultraderechista Frente Nacional (rebautizado como Agrupación Nacional en 2018) aprovechó el descontento de los votantes para convertirse en la segunda fuerza política más grande del país. Incluso después de que su líder, Marine Le Pen, buscara romper los vínculos históricos del partido con simpatizantes nazis (incluso expulsó a su propio padre, Jean-Marie, por su notorio negacionismo del Holocausto), el racismo y las excentricidades de sus seguidores contra las «elites cosmopolitas» llevaron a académicos como Ugo Palheta a calificarlo de «fascismo con otro nombre». El triunfo de Narendra Modi en la India y el de Jair Bolsonaro en Brasil generaron la misma retórica ansiosa. La etiqueta «fascista» parecía capturar la desviación de una agenda conservadora estándar por parte de estas figuras: su ataque total a la igualdad legal, los medios independientes y el pluralismo político.

Quizás menos esperada fue la creciente popularidad del término en Estados Unidos. En la era Trump se convirtió no solo en parte del discurso político popular (figuras que van desde Madeleine Albright hasta Alexandria Ocasio-Cortez lo usaron), sino en una categoría de análisis académico. El racismo y el sexismo de Trump claramente tenían sus raíces en la política estadounidense reciente, pero muchos también vieron una desviación alarmante en su estilo grosero, en sus amenazas abiertas de castigar a los opositores políticos («¡enciérrenla!») y en sus mentiras incesantes. ¿Podría el fascismo estar avanzando en el país que alguna vez lo derrotó?

El «sí» más rotundo a esta pregunta provino del historiador Timothy Snyder, quien en una serie de publicaciones comparó la administración de Trump con la máquina de propaganda nazi. Ambos regímenes, escribió en Sobre la tiranía: veinte lecciones que aprender del siglo XX (2017), buscaron aislar psicológicamente a los opositores y convertirlos en ovejas sumisas, un primer paso hacia la destrucción total de las instituciones democráticas. Una comparación menos cruda, aunque no menos urgente, apareció en Cómo funciona el fascismo (2020), del filósofo Jason Stanley, que utilizó la etiqueta fascista para describir un amplio conjunto de movimientos políticos, desde el terrorismo contra la población negra posterior a la Reconstrucción en el sur de Estados Unidos, siguiendo por la Alemania nazi, hasta el partido Bharatiya Janata en la India actual. En esta narración, los republicanos de la era Trump fueron sencillamente el último partido en combinar la nostalgia por un pasado mítico, ataques a intelectuales y universidades, insistencia en jerarquías de etnia y género, y una fijación con el «orden». Para Stanley, las diferentes encarnaciones del fascismo a lo largo del tiempo y el espacio demostraron su capacidad para expandirse incluso en sociedades con fuertes instituciones liberales. En lugar de destruirlas directamente, como sucedió en Alemania, los movimientos fascistas pueden inyectar su veneno en la vida pública existente, debilitando las culturas democráticas desde adentro.

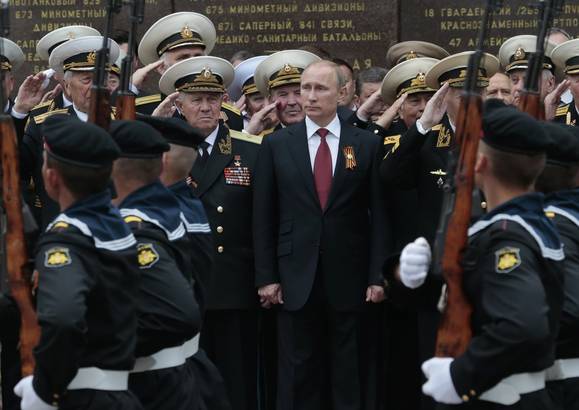

Si bien Stanley insistía en que el fascismo es un fenómeno mundial, la mayoría de quienes vieron en él una útil herramienta de análisis se centraron en los ejemplos de Italia y Alemania. Esto no se debió en general a que encontraran en Trump una versión actualizada de Mussolini o Hitler, sino a que las comparaciones con los años de entreguerras sacaron a la luz vulnerabilidades claves en la sociedad estadounidense contemporánea. La economista Raphaële Chappe y el sociólogo Ajay Singh Chaudhary vincularon la economía estadounidense con el sistema monopólico y oligárquico del Tercer Reich. Argumentaron que el éxito de Trump, como antes el de Hitler, fue posible gracias a la desintegración de los mecanismos regulatorios y al reemplazo de las instituciones estatales en funcionamiento por una alianza corrupta entre líderes empresariales y burócratas estatales. En Strongmen: Mussolini to the Present [traducido como Hombres fuertes: de Mussolini a Trump] (2020), la historiadora Ruth Ben-Ghiat comparó el repertorio de manifestaciones multitudinarias, masculinidad inflada y ataques a la prensa del líder fascista italiano con los de Trump, revelando cuán desgastados están en nuestros tiempos los lazos cívicos y la confianza en la autoridad. Quizás el esfuerzo más original en la utilización de la década de 1930 para explicar la presencia hipnótica de Trump lo haya hecho el historiador Peter Gordon, quien afirmó que Trump cumplía una función que Theodor Adorno atribuía a Mussolini y Hitler: proporcionar a las masas una fantasía de transgresión (mediante una retórica violenta y un espectáculo sin pausa), al tiempo que mantiene las jerarquías opresivas de la sociedad capitalista-burguesa.

Vincular la derecha radical estadounidense de la actualidad con el momento histórico más oscuro de Europa resultó controvertido. Trump y sus compinches compartían algunas similitudes con los fascistas, afirmaban varios analistas, pero no eran más profundas que su superposición ideológica con los monárquicos; finalmente, las diferencias eran mucho más importantes. Victoria de Grazia, entre los principales historiadores del fascismo italiano, señaló una profunda divergencia: mientras que el fascismo de entreguerras nació en las trincheras de la Primera Guerra Mundial y siempre se definió como un proyecto de movilización imperial, la derecha estadounidense estaba liderada por un desertor del servicio militar que pedía reducir los interminables conflictos militares del país. El historiador Helmut Walser Smith insistió de manera similar en The Washington Post en que la violencia tiene una función totalmente diferente para los nacionalistas en el pasado y en el presente. Los nazis utilizaron la violencia de la turba y la policía secreta para aplastar rápidamente todo el sistema político y legal de Alemania, mientras que el gobierno de Trump, a pesar de las exageradas amenazas del presidente, dejó en pie las instituciones del país. Y su crueldad hacia los inmigrantes, las minorías sexuales y otros grupos no fue radicalmente diferente de la de sus predecesores. Otros agregaron que las analogías ocultan a los grupos sociales característicos de los que se nutrían los fascistas y el Partido Republicano. Los agentes más entusiastas del fascismo fueron los jóvenes empobrecidos, las principales víctimas de la economía moderna, mientras que la columna vertebral de la derecha contemporánea son los propietarios de cierta edad, que están tratando de proteger sus privilegios. Como señaló la politóloga Sheri Berman al referirse a Vox, las turbulencias sociales no son todas iguales, y lo que debilitó a las democracias en los años de entreguerras no fue lo que las erosionó en estos años.

A pesar de su intensidad, la característica más llamativa del debate era la superposición conceptual y retórica entre las dos partes. El filósofo Alberto Toscano, por ejemplo, insistió en el valor del término al señalar que los pensadores afroestadounidenses etiquetan históricamente de fascista el racista sistema carcelario de su país. Cuando Angela Davis acusó a Estados Unidos de ser fascista, explicó Toscano, esclareció correctamente lo superficial que era la noción del genio democrático de Estados Unidos. Peter Gordon, en una vehemente defensa de la analogía fascista, insistió de manera similar en que quienes se oponían a ella «solo han invertido la idea del excepcionalismo estadounidense». Su rechazo a ver similitudes entre el país y los regímenes contra los que alguna vez luchó fue «un truco útil» que absolvió a Estados Unidos de sus constantes injusticias. Sin embargo, aquellos que eran escépticos con respecto al valor de la etiqueta actúan con la misma lógica. Advertían que etiquetar a Trump como fascista era similar a culpar de su victoria a los robots de internet rusos: lo pintaba como una imposición o aberración extranjera, desviando la atención de sus profundas raíces estadounidenses. Este fue el principal reclamo presentado por el historiador Samuel Moyn, quien lamentaba que «anormalizar a Trump oculta que es estadounidense por antonomasia, la expresión de síndromes perdurables y autóctonos». Esto distrajo a los estadounidenses de explorar «cómo construimos a Trump a lo largo de décadas» y cómo su ascenso estuvo condicionado por la «larga historia de asesinatos, sometimiento y terror» del país, más recientemente en forma de encarcelamiento masivo e interminables guerras en el extranjero.

Lo mismo ocurrió con las advertencias contra la autocomplacencia. Stanley atribuyó a la etiqueta «fascista» un poder movilizador único. Como lo expresó en un artículo en coautoría con otros dos historiadores en The New Republic, si los partidarios de la democracia reconocen la «posibilidad de que estemos en presencia de un régimen fascista en ciernes», es más probable que abandonen su inacción e indaguen en las causas de la debilidad de la democracia. Gordon adoptó un tono más agudo y fustigó la negativa a llamar fascista a Trump al considerar que evidenciaba un desinterés elitista por el destino de la democracia. Fue «un juego de privilegio», se burló, «los que quemarían toda la casa no son los que sentirán las llamas». Los escépticos respondieron que era la propia etiqueta fascista la que favorecía el letargo acrítico. Era políticamente inútil, como sugirió el historiador David Bell, ya que, para la mayoría de los votantes, sonaba como una hipérbole histérica que socavaba el mensaje de quienes la usaban. También hizo que pareciera que derrotar a Trump era suficiente, en lugar de reconocer las políticas que hicieron a Trump y de las que fueron responsables tanto los conservadores como los liberales. Moyn remarcó que las comparaciones con Hitler implicaban que la crueldad y la violencia de Estados Unidos antes del ascenso de Trump eran «de alguna manera menos dignas de alarma y oprobio».

Las posturas de los comentaristas en este debate no se correspondían con una división política entre centro e izquierda; en ambos bandos se encontraban escritores de diferentes tendencias políticas. A pesar de la advertencia de Moyn de que la función principal de la etiqueta fascista era reafirmar el centrismo y reprimir alternativas más progresistas (culpando a sus partidarios de sabotear la tarea inmediata de derrotar a Trump), la realidad era mucho más complicada. Algunos de los defensores más vehementes de la analogía fascista, como Stanley, incluían súplicas a favor de reformas progresistas audaces, desde el fortalecimiento de los sindicatos y el fin del encarcelamiento masivo hasta la lucha contra el militarismo, mientras que comentaristas más centristas, como Jan-Werner Müller, rechazaban el epíteto. Y casi todos estaban de acuerdo en que superar el desagradable desafío de la derecha requeriría reformas ambiciosas para abordar las crecientes desigualdades que atraviesan las divisiones de género, económicas, raciales y religiosas.

Si quienes se oponían a Trump tenían tanto en común, ¿por qué una discusión tan persistente?

Los defensores de la analogía «cesarista» en las décadas de entreguerras argumentaron que daba claridad al análisis. Pero también insistieron en su valor polémico. Al invocar el fantasma del tirano romano (en ese momento, un punto de referencia fundacional en la imaginación política del Atlántico Norte), esperaban fomentar el malestar y desatar la ira. Como la mayoría de las obras del género polémico, su propósito no era abrir los ojos de los partidarios de la autocracia a su supuesta locura, sino enfurecer a los ya persuadidos y profundizar las líneas de falla existentes. Irónicamente, esta fue también una de las causas del declive final del término «cesarismo»: después de las atrocidades masivas del siglo XX, las polémicas evocaciones a Stalin y Hitler tenían un atractivo más visceral que las referencias a Julio César.

Los escritores polémicos de los últimos dos siglos a menudo lanzaron ataques contra nuevos movimientos, ideologías o regímenes utilizando precedentes históricos familiares. Los católicos del siglo XIX, por ejemplo, fustigaron la difusión de nuevas ideas e instituciones liberales, a menudo caracterizadas como el renacimiento de la Reforma Protestante. En El protestantismo comparado con el catolicismo en sus relaciones con la civilización europea (1887), uno de los ensayos polémicos más populares y traducidos de la época, Jaime Balmes sostiene que el ataque de Lutero al papel mediador de la Iglesia demolió el respeto de los europeos por la autoridad, lo que llevó directamente a la Revolución Francesa y a todos los trastornos políticos posteriores. Un siglo más tarde, cuando los escritores liberales comenzaron su campaña contra el comunismo, a menudo lo comparaban con el catolicismo, que durante mucho tiempo había sido su enemigo: decían que no era únicamente un sistema económico alternativo, sino un sistema de valores que lo abarcaba todo y que requería una sumisión total, no solo del cuerpo sino también de la mente. Como dijo Arthur M. Schlesinger en El centro vital en 1949, ambos sistemas hacen que sus seguidores sean «tan dependientes emocionalmente de la disciplina» que carecen de capacidad para pensar de manera independiente.

El fascismo también formó parte de la polémica movilizadora. Y aunque este hecho se mencionó pocas veces en los debates posteriores a 2016, uno de sus usos más importantes como analogía histórica no fue la campaña contra la extrema derecha, sino contra los musulmanes. En la primera década del siglo XXI, periodistas y pensadores advirtieron sobre el renacimiento del fascismo entre los grupos musulmanes radicales, un fenómeno que denominaron «islamofascismo». Christopher Hitchens, Norman Podhoretz y otros reflexionaron que los seguidores de Osama bin Laden encarnaban el fanatismo ciego de los nazis, la glorificación de la violencia, el odio al feminismo y la oposición a las «libertades occidentales». Estas afirmaciones hicieron florecer no solo consignas triviales sino también una producción académica considerable. Jeffrey Herf, un destacado historiador del pensamiento y la propaganda nazi, advirtió en The American Interest en 2009 que el antisemitismo y el odio a la Ilustración del «islam radical» lo convertían en una «variante de la política ideológica totalitaria». Para Herf, como para la mayoría de los que utilizaron el epíteto, la analogía histórica dejó en claro por qué Al Qaeda y organizaciones similares no deben ser entendidas como grupos marginales cuyo terrorismo era una expresión de debilidad. Más bien, eran una amenaza existencial para la democracia y, como tales, tuvieron que ser bombardeadas preventivamente hasta ser olvidadas.

Los defensores de la analogía fascista en los últimos años, se han basado así en una larga tradición. Esto no se debe a que compartan ninguna de las agendas políticas o intelectuales de sus predecesores (no lo hacen), sino a su fe común en el uso de la historia como herramienta de movilización. Y el fascismo, creían, capturaba nuestro presente con mucha más fuerza que el autoritarismo o el etnonacionalismo debido a su lugar único en la memoria histórica de nuestra sociedad. La mejor articulación de esta lógica apareció en Cómo funciona el fascismo, de Stanley, que finaliza con una declaración sobre el potencial del término para desbaratar la normalización del mal. Ya sea a través de sus acciones o de su apatía letárgica, los líderes nacionalistas han hecho de los tiroteos en masa, el encarcelamiento masivo o la persecución contra los inmigrantes un hecho recurrente de la vida y han tenido como objetivo adormecer a su oposición para que se someta. Reconocer estas políticas como parte del repertorio fascista podría recordarnos su naturaleza verdaderamente horrible. «La acusación de fascismo siempre parecerá extrema», señaló Stanley, pero esto se debe solo a que «cambian continuamente las reglas de juego para el uso legítimo de la terminología ‘extrema’».

A pesar de su popularidad, esta tradición retórica siempre ha encontrado a algunos escépticos. Incluso a quienes simpatizaban con la agenda de los polemistas a veces les preocupaba que el precio de una movilización exitosa pudiera alienar a los aliados políticos y distraer la atención del necesario autoexamen. En el siglo XIX, por ejemplo, el teólogo católico Ignaz von Döllinger amonestó a quienes, como Balmes, culpaban de los males del mundo al protestantismo acechante. Si los adversarios de la Iglesia vieran la luz y volvieran a su redil, proclamó en un importante discurso de 1871, «el limitado espíritu polémico debe dar paso a uno de compromiso y reconciliación», en el que los católicos destacaran sus similitudes con otros grupos. La misma lógica sustentaba el escepticismo del pensador suizo Emil Brunner sobre la retórica de algunos anticomunistas durante la Guerra Fría. Si bien no sentía mucha simpatía por el comunismo, advirtió que las denuncias combativas impedían un compromiso potencial, que era el único camino para salir de las persecuciones anticristianas. Y después de 2001, incluso algunos belicistas como el historiador conservador Niall Ferguson se quejaban de que la etiqueta de «islamofascista» era profundamente engañosa. La analogía con la Segunda Guerra Mundial, se mofaba, «se está utilizando de manera mendaz» para desestimar objeciones legítimas a la guerra contra el terrorismo como «conciliadoras» y tuvo un efecto infantilizador en el discurso público.

La actual vacilación de los escépticos, entonces, no es un sustituto de otros desacuerdos, sino una expresión de su juicio sobre la utilidad del término: dudan de que realmente fomente la movilización y la autorreflexión que prometen sus defensores. Un ejemplo revelador es la objeción de Moyn a la analogía. «Si dices que está cerca el fin del mundo», escribió, «o bien el mundo confirmará tristemente tus profecías o bien dirás que tu advertencia lo salvó». Pero más importante ha sido la impotencia política de la analogía. Puede haber logrado aportes financieros de donantes liberales, pero difícilmente consiguió el apoyo de la derecha o ayudó a construir nuevas coaliciones. «Lo que hemos aprendido», concluyó Moyn, «es que nuestras analogías políticas no funcionan como esperábamos». El teólogo Adam Kotsko adoptó una postura similar en la Bias Magazine (un órgano de la izquierda cristiana) cuando advirtió que hablar de fascismo era lo contrario a un examen de conciencia. Los demócratas, escribió, lo usaron para no asumir su propia responsabilidad por el desastre económico que hizo posible el ascenso de Trump.

Las elecciones son una herramienta imperfecta para medir el valor de la retórica política, y las de noviembre de 2020 no fueron la excepción. A años de advertencias constantes sobre una inminente tiranía les siguió la rara derrota de un presidente en funciones. Nadie sabe si ambos hechos estuvieron relacionados ni cómo: las encuestas a boca de urna no ofrecen el «miedo al fascismo» como opción para marcar las principales preocupaciones de los votantes. Además, los resultados fueron tan ambiguos que no se prestan a conclusiones claras. Los demócratas ganaron tanto la Casa Blanca como el Congreso con márgenes penosamente estrechos y no pudieron sosegar la sostenida radicalización del Partido Republicano. De este modo, los acontecimientos han hecho poco para resolver el debate sobre el fascismo. Algunos, como el periodista del New York Magazine Eric Levitz, afirmaron que el triunfo de Joe Biden reivindicaba a quienes usaban el epíteto. No solo ayudaron a convencer a CNN y otros medios de comunicación de que adoptaran una postura severa contra Trump (Stanley aparece frecuentemente opinando en los medios), sino que lo hicieron mientras presionaban a la izquierda del Partido Demócrata en cuestiones económicas. De manera análoga, los escépticos tampoco cambiaron de opinión. El politólogo Corey Robin dijo después de las elecciones que el magro resultado de Trump en comparación con otros republicanos lo exponía como débil e ineficaz, «casi todo lo contrario del fascismo».

Pero si hay una lección por aprender de las últimas elecciones, posiblemente sea que nombrar correctamente a nuestros oponentes más radicales no es la clave del triunfo político. Tanto durante como después de su campaña, Biden evitó persistentemente hablar de su adversario. Las raras ocasiones en que lo hizo, como cuando comentó que Trump era «una aberración» o «uno de los presidentes más racistas que hemos tenido», fueron las excepciones que confirmaron la regla; siguió enfocado en políticas específicas. De manera similar, la retórica de Biden no abundó en analogías históricas. A diferencia de su predecesor, cuyos lemas «Make America Great Again» y «America First» eran claras referencias a movimientos históricos nativistas y racistas, Biden apenas invocó el pasado. Su discurso inaugural es un ejemplo revelador: recorrió la Guerra Civil, la Gran Depresión, las dos guerras mundiales y el 11 de septiembre en media oración, mencionándolos como testimonios de la capacidad de recuperación de la nación antes de centrarse en los temas de la unidad y la reconciliación. Los comentaristas progresistas dedican poco tiempo a reflexionar sobre una retórica tan insulsa e insípida como parece ser. Quizás nombrar correctamente al enemigo no sea tan importante para la movilización de la izquierda como sugería el debate sobre el fascismo.

Este artículo es producto de la colaboración entre Nueva Sociedad y Dissent. Se puede leer el original aquí.Traducción: Carlos Díaz Rocca.