El «odio» no explica todo

septiembre 2022

Luego del atentado contra la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, el debate sobre los discursos de odio se volvió omnipresente. Pero la denuncia genérica de esos discursos, en el marco de un supuesto clivaje amor/odio, no permite luchar eficazmente contra la crisis democrática ni contra la creciente desigualdad.

Desde hace días, Argentina vive momentos de conmoción. El jueves 1 de septiembre un joven de nacionalidad brasileña, pero residente en Argentina desde inicios de la década de 1990, empuñó un arma contra Cristina Fernández de Kirchner e intentó asesinarla mientras ella ingresaba a su domicilio. Rodeada de militantes que iban a apoyarla frente al pedido de 12 años de prisión del fiscal Diego Luciani en una serie de causas judiciales que enfrenta actualmente, la vicepresidenta de la República fue el blanco de un disparo que, afortunadamente, no salió de la pistola automática. El joven que disparó fue apresado y hoy se encuentra también imputada su pareja, Brenda Uliarte, sospechada de haber formado parte del ataque.

Las interpretaciones sobre el hecho aparecieron rápidamente y comenzaron a enarbolarse discursos largamente ensayados. Tras los repudios y las críticas al atentado y frente a una sociedad en estado de shock, una palabra comenzó a sobrevolar el ambiente: «odio». No fueron pocos quienes afirmaron que el magnicidio frustrado contra Cristina Fernández de Kirchner era producto de los «discursos de odio» difundidos por distintos medios de comunicación y por partidarios de la oposición. Desde el propio gobierno encabezado por Alberto Fernández, ese mensaje se planteó con toda claridad, y las interpretaciones y debates políticos comenzaron a girar en torno de esa categoría.

El problema establecido a partir de la utilización de la categoría «discurso de odio» estaba servido. Y, tal como se evidenció durante los últimos días, acabó evidenciando posiciones encontradas.

«Odio» no es una categoría ajena a la historia argentina, aun cuando los modos de comprensión y análisis de ese concepto no siempre han sido los mismos. La sociedad argentina es, de hecho, el producto histórico de luchas, violencias y antinomias, pero también de acuerdos y consensos, de respetos y de sujeciones voluntarias. Se trata de una sociedad que, atravesada por violencias de muy distinto tipo, no se privó históricamente de utilizar la oposición «odio/amor» en la formulación de los conflictos del último siglo. La reactualización de ese binomio en las circunstancias actuales debería habilitar reflexiones antes que posicionamientos, matrices de pensamiento antes que discursos y clichés.

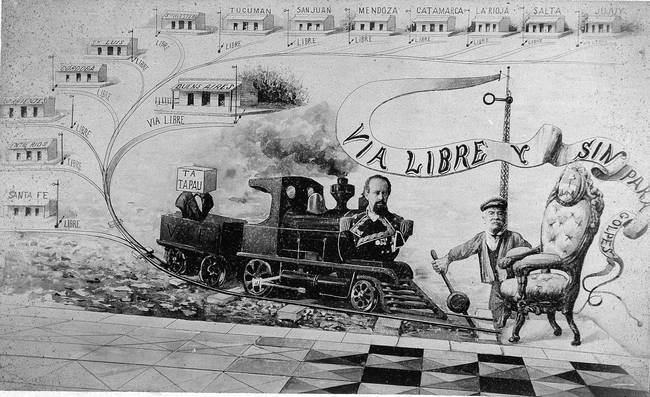

La idea del amor, en política, suele asociarse a ciertas formas de emotividad y a fenómenos de memoria colectiva asociados a ella. El primer peronismo –que extendió su gobierno entre 1946 y 1955– buscó rescatar el «amor» como categoría política. Se trataba, en ese caso, de un amor descendente, otorgado desde el Estado hacia las masas, pero también ascendente, en tanto los sectores populares utilizaban la misma categoría para referirse a sus líderes: Juan Domingo Perón y Eva Duarte de Perón. Aquel peronismo, cargado de altos niveles de emotividad, se hizo palpable en la voz de Evita y en las terribles secuelas de persecución hacia ella, hacia su cadáver y hacia millones de argentinos. La contraparte de ese «amor» era el «odio» de un sector del antiperonismo. A ese odio y a ese amor, Arturo Jauretche les dio definición teórica y política en su célebre texto Los profetas del odio, de 1957.

La dicotomía entre el amor y el odio instalada durante los tiempos del primer peronismo estaba situada histórica y concretamente en un proceso con bases materiales y condiciones sociales determinadas. Podía ser, y de hecho lo era, objeto de debate, pero de ninguna manera de negación. Aun cuando la categoría no tuviera componentes productivos en materia política, dotaba de emoción y capacidad de integración a un discurso vivido en distintas esferas de lo cotidiano.

La utilización de la categoría de «odio» por parte de un peronismo que había sido víctima del golpe militar de 1955 y de una proscripción que se extendería durante 18 años le alcanzaba para generar una identificación, aunque no para impulsar un programa y una práctica de construcción social. La coalición de la sustitución de importaciones y la ampliación del mercado interno, el Estado empresario y regulador, los derechos y la movilidad en ascenso era mucho mayor que el peronismo y tenía muchos temas, y muchas contradicciones pendientes y actuantes, como para ceñirse a esa emotividad simplificadora.

Luego de la última dictadura militar, extendida entre 1976 y 1983, la construcción política de la cultura del Nunca más no solo cerró paso a la violencia armada como elemento de la acción, sino también a visiones redentoristas y vanguardistas que, negando el estatuto de los diversos otros, mutilarían de inicio la democracia. El «no matar», profundo y querible, iba acompañado de diversas cuestiones centrales: el conflicto no es guerra, el consenso no es rendición, el acuerdo no es traición. Cada conflicto, cada consenso y cada acuerdo no pueden juzgarse sin remitir a la historia concreta y a las posibilidades y restricciones que se le plantearon.

Con un terrorismo de Estado abierto en 1975, antes del golpe y con víctimas que trascendían los límites del peronismo (e incluso con asesinatos entre peronistas) y actividades que desbordaban lo imaginable del horror, la respuesta política del consenso instalado desde el retorno de la democracia en 1983 no se sostuvo sobre la base emocional de una determinada idea de amor. Se manifestó, en cambio, en el ejercicio de la justicia y en la movilización de una sociedad que rechazaba la violencia. Dos elementos prácticos para problemas políticos.

Sin embargo, la debilidad de la constitución de la cultura del consenso democrático se evidenció cuando la ofensiva regresiva de la década de 1990 arrasó sectores y facultades del Estado, incentivó la transnacionalización, destruyó la moneda y el aparato productivo, hizo estallar el mercado de trabajo y sobreimprimió al espacio de lo público la corrupción y la ineficiencia. La década de 1990 puso en duda «lo común». Las bases materiales, el imaginario colectivo y la cotidianeidad fueron alterando el sentido de la propuesta de socializar la democracia para democratizar la sociedad. Desigualdades, estancamiento y mercantilización se convirtieron en las instituciones permanentes desde entonces. Aun así, un consenso siguió en pie: que la vida se hace con los otros. Que no hay vida «nuestra» sin los otros.

Si se apela al «odio» como categoría política que produzca hechos, agregaciones, alianzas y exclusiones, ¿qué hacer con los otros? Sería terrible enfrentarse a la paradoja teórica, en el país de los desaparecidos, de que no existiese «lugar» para los otros. Es que el falsete del odio encubre que en la vida real operan clases sociales, instituciones, elites políticas, económicas y sociales, corrupción, impunidad, empresarios amigos de todos y de algunos, restricción de recursos y hartazgos por demandas insatisfechas, despilfarros y favores inmorales.

El uso del discurso sobre el odio sirve para alinear (casi escribo alienar) en lugar de persuadir e integrar. La tarea urgente de la construcción de una buena vida común es sacar lo mejor de los otros, incidir para que muchos de ellos sean aliados para ensanchar los espacios de libertad e igualdad, trabajar para fragmentar los núcleos de intolerancia y regresión que existen en todas las coaliciones políticas.

Puestos a buscar, hay odiadores en todos lados y, si conviene, hasta en roperos cercanos o en las mesas propias. ¿Quién no tiene una ofensa para mostrar o, quién, blandiendo la ofensa ajena, no infla la indignación como un globo de fiesta?

En estos tiempos del «capitalismo del yo», en que el individualismo no solo cuestiona adónde llegamos, sino si seguiremos juntos debido a las desigualdades bestiales, a la crisis de la democracia y de los Estados y a la depredación del ambiente, se expanden nuevas derechas que bordean discursos linderos a la violencia. Esas derechas despliegan retóricas y prácticas de la intolerancia, la segregación y el desprecio por el derecho y por los más débiles, y vemos que se expanden en diversas latitudes.

Pero cuidado, simplificar la emergencia de las derechas radicalizadas reduciéndolas a los «discursos de odio» (como campeones morales de la buena conciencia), sin remover las frustraciones sociales, el maltrato, la decadencia y la muerte de sueños que les dan andamiento es, precisamente, pavimentarles el camino. No es gritando «peligro» como se previene y combate el fuego.

La banalización y el vaciamiento, por uso abusivo y negligente, del «odio» nos expropian la palabra a quienes sufrimos y advertimos que el piso civilizatorio no está construido a prueba de derroches, explotaciones e irresponsabilidades. Las palabras alimentan y producen y hay que guardarlas para cuando son necesarias.

El peronismo que se presenta como víctima del odio no es el mismo sujeto de los años 50. No representa a los mismos, ni a lo mismo. Ni siquiera (aun reconociendo que los años 90 fueron, innegablemente, peronistas) puede mostrar su invulnerabilidad electoral (o su condición intrínseca de mayoría popular) ya que perdió cinco de las últimas siete elecciones nacionales. Y hoy gobierna en el marco de un ajuste económico, bajo el «superministro» Sergio Massa, que gestiona sin pausa, asumiendo como propio el programa que les imputa a los odiadores. No es la primera vez que esto sucede en lo que va del siglo.

Mentar al «odio» como constructor externo de la identidad «pueblo» puede resultar autosatisfactorio y confortable, cómodo en la enunciación de martirologios, rutinas y consignas que no agregan, ni convocan a los que están afuera y mal. Menos aún a quienes asumiéndose distintos pueden estar dispuestos a reconstruir algo común que merezca ser vivido.

Las rentas del odio, beneficio que surge de terceros como toda renta, no sirven para producir, solo redistribuyen. Mientras tanto, el desafío de nuestra sociedad es producir bienes, servicios, reconocimiento, derechos, expectativas y espacios con los que realizar proyectos de vida.

La derecha radicalizada, que gana cuando suma votos, cuando convence y cuando impregna el lenguaje colectivo y de las dirigencias, debe ser enfrentada poniendo en cuestión la forma de país que la parió (injusto, decadente, desigual, corrupto, impune, maltratador) y a quienes construyen su poder y beneficios desde él. Insisto: clases, elites, relaciones de poder… Porque no hay que ceder en la enunciación y en la crítica. Los utopistas de mercado son defensores acérrimos y sistemáticos de la necesidad, no de la libertad. Levantan fronteras de acceso al empleo, a la vivienda, al conocimiento, a la salud, a la seguridad social y hasta a la propiedad. No abren caminos hacia ellas.

Un poema de Vicente Huidobro dice: «inventa mundos nuevos y cuida tu palabra; el adjetivo, cuando no da vida, mata». El concepto es la responsabilidad política entendido como la producción y reproducción ampliada de la vida de una comunidad donde el otro es vital para la reproducción de cada uno y los demás. Se trata de inventar un futuro común y de cuidar las palabras, para que los adjetivos no maten, en el marco de una política responsable que produce y reproduce de forma ampliada una vida en común.

Habrá que usar las ideas y las palabras para encontrar ese futuro, poniendo en riesgo nuestras propias ideas y palabras, no utilizándolas como bloqueo o parapeto.

Tal vez no haya que pedirle al peronismo que guarde la apelación al discurso del odio que lo remite a un pasado que no volverá, ni a los utopistas de mercado que entiendan lo común que detestan y persiguen. Quizás sea tiempo de discutir un país en el que las posiciones y los programas políticos no se fundamenten en la épica de la lealtad o del duelo ni en las figuras de mártires o traidores. Quizás sea tiempo de plantear una sociedad de comunes que busca la libertad a través de la igualdad.