México: el referéndum que no fue

agosto 2021

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador llamó a un referéndum para juzgar a los ex-presidentes. La escasa afluencia electoral evidenció que la consulta popular solo fue acompañada por el núcleo duro que acompaña al presidente. Se perdió, así, la oportunidad para la realización de un verdadero desagravio colectivo.

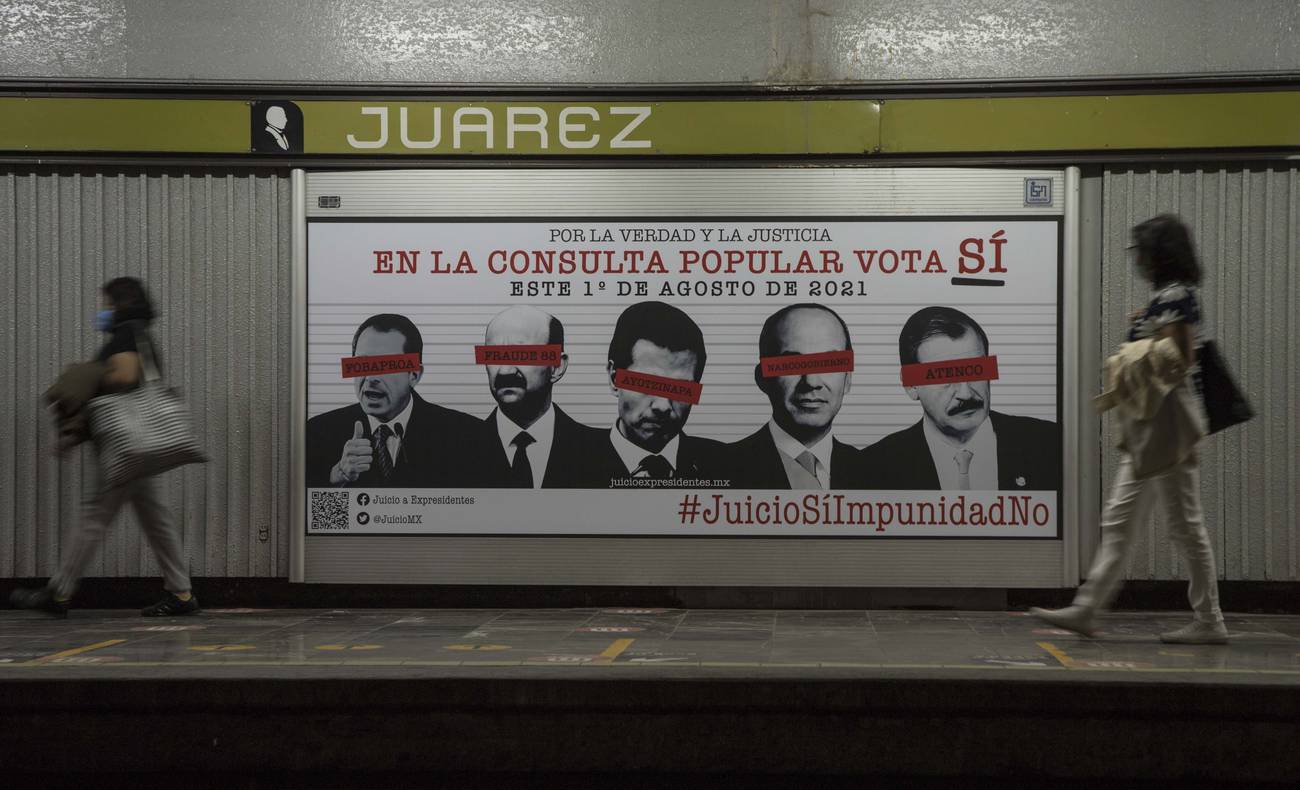

El 1 de agosto los mexicanos fueron convocados a las urnas. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador impulsó una consulta popular para enjuiciar a los ex-presidentes del país. Sin embargo, solo 6,5 millones de personas, menos de 8% del electorado, fueron a votar. Quienes concurrieron a las urnas se expresaron casi unánimemente a favor del juicio a los ex-mandatarios del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN) que gobernaron durante las últimas tres décadas: Carlos Salinas (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Se trató de una votación masiva, pero que se encuentra muy por debajo del 40% necesario para que la consulta popular tenga carácter vinculante. Esto explica la razón por la que ha sido leída como una derrota del obradorismo, aun cuando los obradoristas la consideran un éxito. Pero si bien los millones que acudieron a las urnas mostraron que existe una sensibilidad respecto de la impunidad y la justicia y una disposición a la participación, está lejos de que se pueda considerar como un triunfo del gobierno. La baja asistencia electoral y las interferencias que viciaron el proceso de ejercicio democrático así lo indican.

La ambigüedad de la propuesta inicial se colocaba, desde el inicio, en una línea débil entre legitimidad y legalidad, ya que sugería la posibilidad de revertir la impunidad a través de un juicio político (una Comisión de la Verdad o un Tribunal Popular), pero también de abrir el camino a «liberar» acciones legales que, de tener sustento jurídico, debieran perseguirse de oficio, sin necesidad de un referéndum. Desde un inicio la consulta se podía leer, alternativamente, como una forma de «justicialismo» simbólico o como un intento de legitimar en las urnas el recurso a la legalidad. Ambas lecturas son reveladoras de la condición real y de las percepciones del Estado de derecho reinante en México.

Por otra parte, diversos poderes –institucionales y fácticos– obstaculizaron el proceso. La Corte Suprema difirió la fecha para que no coincidiera con las elecciones intermedias de junio pasado, a la vez que modificó la pregunta haciéndola más abstracta y confusa. La última redacción preguntaba: «¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?».

Por su parte, el Instituto Nacional Electoral (INE) no fomentó la asistencia a las urnas, argumentando falta de recursos, al tiempo que frenó la campaña de los promotores. El partido mayoritario, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), aceptó el cambio de fecha y de pregunta para no retrasar el proceso y, sin convicción, con el desgaste de la elección intermedia a cuestas, llamó a votar, pero sin saber ni querer movilizar más allá de las inercias propias de una maquinaria electoral de corte tradicional.

La consulta fue, a fin de cuentas, otra oportunidad fallida de Morena de lograr un protagonismo y no figurar como una simple emanación del carisma presidencial o una agencia de distribución de cuadros y funcionarios en los distintos ámbitos de representación o de la administración pública. Por su parte, el presidente López Obrador no quiso meterse en la contienda para resguardar su figura institucional (incluso no fue a votar), a pesar de que el tema del juicio a los ex-presidentes emana directamente de su caracterización del neoliberalismo como corrupción y despojo del sector público por parte de la que denomina «la mafia del poder». Por último, la arremetida de la prensa opositora y del ejército de opinólogos y «comentócratas» que son las voces –y hacen las veces– de una oposición partidaria desacreditada, sin proyecto, liderazgos ni bases organizadas, hizo lo propio descalificando el proceso y llamando a la abstención.

En estas condiciones adversas, la gran mayoría de la población no fue a votar por desidia o desinterés, por ser opositores a la Cuarta Transformación o por estar decepcionados por tres años de malabarismos progresistas-conservadores. Los casi siete millones que fueron a las urnas, descontando el décimo que votó en contra, corresponden a la base dura del obradorismo, tanto la ideológica como la clientelar, a la cual hay que sumar a aquellos sectores progresistas y de izquierda, activos y conscientes, más o menos (des)organizados, que no pertenecen orgánicamente al campo obradorista pero que fueron parte de las luchas antineoliberales de las décadas pasadas y de las que están en curso.

Sorprendente, en este sentido, ha sido el llamado a votar del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), así como de otras organizaciones más o menos independientes del obradorismo, en particular las que fueron víctimas de represión o las que representan a sectores afectados por las decisiones políticas del gobierno. También ha sido manifiesta la participación espontánea de muchos ciudadanos que vivieron y padecieron los sexenios de los presidentes anteriores, sintiéndose agraviados en sus creencias y en sus condiciones de existencia.

Más allá de la pequeña política, dos sentidos profundos de la consulta permiten sopesar lo que quiso ser y lo que fue solo en parte, dejando la sensación de un ejercicio fallido. El de fondo es que se trataba de un necesario desagravio colectivo. El de forma implicaba la apertura de una instancia institucional de democracia participativa.

La consulta popular sobre el juicio a los ex-presidentes quería y podía ser el acto de apertura de un proceso de desagravio. En efecto, la memoria colectiva registra tres décadas de historia nacional marcadas por un serie interminable de agravios que un connotado intelectual obradorista, Pedro Miguel, trató de enlistar en un artículo en La Jornada. Todo aquellos que fueron (fuimos) parte de esta historia de abusos de poder y de despojo de lo público, y de las resistencias y las luchas que le correspondieron, se sintieron interpelados por una consulta que pretendía revertir la impunidad de los responsables y sufrieron las interferencias que finalmente la hicieron descarrillar.

En un país presidencialista en el que la concentración real y simbólica del poder en una figura unipersonal sexenal es parte del ritual constitutivo del poder estatal, el odio hacia los ex-presidentes es parte de sentimientos políticos difusos y persistentes. Esto no deja de distorsionar la percepción de la real conformación del poder político, el andamiaje tecnocrático y partidario, el entramado con los poderes fácticos. Valga la ironía de la historia de que, en el discurso obradorista que acompañó la consulta, Salinas era acusado del fraude de 1988 por el que resultó electo, sin contemplar que, en su realización, jugó un papel protagónico el secretario de gobernación de aquel entonces, Manuel Bartlett, hoy aliado de López Obrador e integrante de su gobierno.

En todo caso, el resultado de la consulta, más allá del triunfalismo de López Obrador –para quien todo siempre es un éxito– trunca el camino institucional de un posible desagravio colectivo al restarle legitimidad al camino propiamente judicial que apuntaba a desmantelar las ataduras que garantizan la impunidad de los ex-presidentes. Al mismo tiempo, es evidente que los millones que fueron a votar demuestran la existencia y el peso de un sentimiento difuso y de una voluntad política que serían más que suficientes para justificar la apertura de un ejercicio de memoria colectiva y de juicio político.

Por otro lado, la consulta popular representaba la inauguración de una forma de democracia participativa que había tenido sus antecedentes más relevantes en algunas convocatorias masivas de corte antineoliberal en la segunda mitad de la década de 1990, promovidas y realizadas por movimientos sociales y partidos opositores: el zapatismo, que hizo de este formato una práctica recurrente y distintiva, pero también el movimiento universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en 1999-2000 y el mismo Partido de la Revolución Democrática (PRD), entonces encabezado por López Obrador, en contra de la deuda contraída por el gobierno de Zedillo, en una consulta en la que votaron tres millones de personas.

Por otra parte, hay que señalar que, en la retórica obradorista actual, parece confundirse la idea general de democracia participativa con el simple instrumento de la consulta popular, sin considerar otras prácticas como, por ejemplo, el presupuesto participativo (reducido actualmente a microprácticas hiperburocratizadas en la Ciudad de México), la democratización de los espacios laborales y educativos, la participación asamblearia comunitaria o territorial y el reconocimiento de dinámicas autónomas de organización como formas de participación y democracia directa. Así que, como respuesta inmediata a la decepción respecto de los resultados de la consulta, el obradorismo, después del ritual triunfalista, se proyectó hacia delante. López Obrador declaró que, en ocasión de la consulta de revocación de mandato prevista para marzo de 2022, la participación será masiva, y el líder nacional de Morena, Mario Delgado, propuso legislar sobre esta modalidad específica y no, por ejemplo, modificar la ley actual de consulta que fue elaborada durante el sexenio de Peña Nieto. Amén de la apertura de otras formas de democracia participativa, la próxima convocatoria, ligada a la continuidad de la figura unipersonal del presidente de turno, teñirá inevitablemente de una lógica plebiscitaria el uso incipiente de la forma referéndum.

En conclusión, una consulta que podía ser un importante acto político, una señal de un viraje significativo, aun limitado y relativo, respecto del historial de agravios e impunidad de las últimas tres décadas y de apertura de nuevas formas de participación política, resultó, por una serie de factores y de responsabilidades que incluyen a los mismos promotores, en un ejercicio fallido que corre el riesgo de asentar un antecedente negativo e inhibir el desarrollo de futuras consultas populares que no sean de carácter estrictamente plebiscitario.