La izquierda argentina antes del amanecer de la democracia

Una historia de promesa y frustración (1880-1916)

Nueva Sociedad 308 / Noviembre - Diciembre 2023

Suele afirmarse que la izquierda argentina fue singular en el contexto latinoamericano tanto por su temprano desarrollo como por su veloz declinación. Este artículo discute y complejiza esta visión. Enfatiza, a la vez, la importancia de prestar más atención al contexto social y político de la era exportadora, para entender las dificultades de la izquierda a la hora de concitar adhesiones mayoritarias entre la población ya desde el siglo XIX.

Auge temprano y ocaso veloz

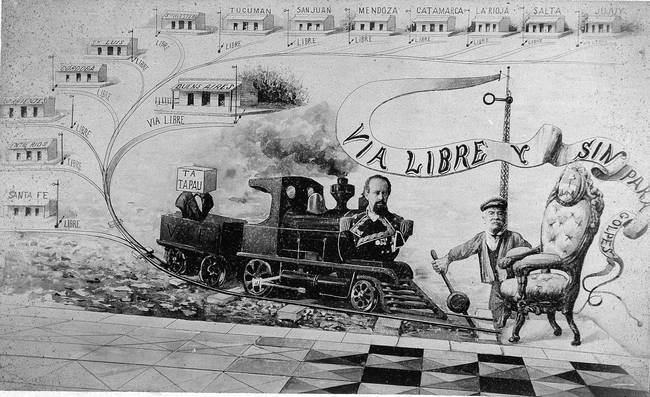

Los estudios sobre la trayectoria histórica de la izquierda argentina suelen tomar la forma de un relato de ascenso y caída. A fines del siglo xix, la izquierda caminó sus primeros pasos con la certeza de que, en esa era dominada por la idea de progreso y en un país en el que el capitalismo se expandía a ritmo veloz, el porvenir estaba de su lado. No le faltaban motivos para el optimismo. El Partido Socialista argentino, fundado en 1896, pronto se destacó como el más importante del Nuevo Mundo y el primero en América en llevar un legislador al Parlamento nacional (Alfredo Palacios, en 1904). En un panorama continental signado por formaciones de izquierda todavía embrionarias, el partido de Juan B. Justo, aunque modesto en comparación con sus homólogos europeos, se destacaba por su singular envergadura. Por entonces, en las grandes ciudades portuarias argentinas se sentía la presencia de un vibrante movimiento anarquista, que se convirtió en uno de los de mayor relieve de los surgidos fuera de Europa en las tres décadas previas a la Gran Guerra. Además, un amplio conjunto de emprendimientos culturales, entre los que se destacan los diarios La Vanguardia (socialista) y La Protesta (libertario), daban testimonio de la existencia de un público sensible a la crítica al orden establecido. Finalmente, pero no menos importante, la política de izquierda alumbró organizaciones gremiales que socializaron a miles de trabajadores en el lenguaje de los intereses de clase y la lucha contra la explotación capitalista.

Este comienzo promisorio, sin embargo, no se transformó en una marcha triunfal. En la era democrática inaugurada en 1912, precisamente cuando el escenario parecía volverse más favorable para la difusión de la política de izquierda, las fuerzas que alzaban las banderas rojas y negras experimentaron un estancamiento, cuando no una retracción que, en líneas generales, se prolonga hasta el presente. La reforma electoral que consagró el voto secreto y obligatorio para todos los ciudadanos (varones), en lugar de potenciar a la izquierda, dejó al desnudo sus limitaciones. Cuando las mayorías comenzaron a participar regularmente en comicios libres y competitivos, le dieron la espalda a la propuesta de socialistas y comunistas (que desde la década de 1920 desplazaron a los anarquistas, entonces en pleno derrumbe, como la voz más radical dentro de la izquierda), quienes, sumados, rara vez superaron el 10% de los sufragios. Hacia mediados del siglo, la irrupción del coronel Juan Perón en la vida pública redujo la significación electoral de estos críticos del orden establecido a menos de la mitad de esa cifra. Pero es importante recordar que, mucho antes de que la retórica nacional-popular del peronismo opacara a la izquierda, la idea de que este sector de la opinión podía liderar un poderoso movimiento popular ya había sido desmentida. Desde muy temprano, los caminos del socialismo y la democracia comenzaron a divergir. De allí que, si la izquierda argentina fue singular en América Latina por su temprano desarrollo, también lo fue por su igualmente veloz declinación.

Los motivos de este otoño en primavera constituyen un interrogante todavía abierto. Muchos analistas asocian este ocaso, de manera directa o indirecta, a obstáculos nacidos en el seno de las propias organizaciones de izquierda, que no supieron cómo ganar a las mayorías para la causa de la transformación radical del orden social. Este tipo de abordaje profundiza razonamientos que ya habían sido voceados por los protagonistas de las luchas políticas de las décadas en que los caminos de la democracia y la izquierda comenzaron a separarse. Estas aproximaciones a veces tienen como sustrato una cierta desconfianza, cuando no animadversión, hacia las clases populares, impugnadas por no comprender bien sus verdaderos intereses. En respuesta a esta actitud inspirada por el despecho, otros levantan un dedo acusador contra el carácter elitista de la izquierda, a la que critican por no reconocer y valorar las experiencias e ideales de los grupos subalternos. No faltan las explicaciones que, enfocadas en las disputas en el seno de la izquierda, encuentran en las luchas entre sus distintas facciones el mayor impedimento para el avance de la causa de la igualdad.

Desplazando el foco de atención desde las organizaciones de izquierda hacia el marco político en el que estas jugaban su suerte, hay quienes sostienen que la represión del Estado oligárquico constituyó el principal obstáculo para que los críticos del orden establecido lograran difundir su mensaje. Este argumento es invocado, sobre todo, para explicar la declinación de sus corrientes más radicales, como el anarquismo. En esta línea, otras aproximaciones subrayan que las tensiones de clase acumuladas en las décadas del cambio de siglo tendieron a disolverse con la instauración del régimen democrático, lo que privó a la izquierda de una de sus grandes banderas. Una sociedad más próspera y abierta como la que comenzó a perfilarse en la década de 1920, agregan, diluyó el apoyo popular a las propuestas políticas más radicalizadas.

Estos argumentos, solos o combinados, se siguen escuchando. Apelando a conceptos y aproximaciones nacidas de las derivas de la ciencia social contemporánea –estudios de género, historia intelectual, historia global, historias conectadas, etc.–, pero sin introducir novedades interpretativas de fondo, los parámetros explicativos recién mencionados siguen encuadrando parte considerable de la producción más reciente. En los trabajos sobre la izquierda, prima una perspectiva enfocada en la retórica y las autorrepresentaciones de los actores o en sus repertorios organizativos que, acotada en su poder explicativo por el escaso diálogo entre los historiadores de la izquierda y los de la sociedad y la política, presta muy poca atención al entorno en que debieron moverse los críticos del orden establecido. Y sin entender el contexto en el que un proyecto político juega su destino es muy difícil comprender las razones de sus fracasos y sus éxitos.

Hacia un enfoque alternativo

Dos grandes objeciones pueden hacerse a los enfoques dominantes en los estudios sobre la izquierda en la era oligárquica. La primera es que sus cultores tienden a exagerar su gravitación política y sindical. Al sobreestimar su importancia, también acrecientan indebidamente la significación de su retroceso posterior. Una evaluación más comprensiva del conjunto de iniciativas políticas y gremiales desplegadas en las tres décadas anteriores a la Gran Guerra muestra que socialistas y anarquistas no fueron los únicos actores que incidieron en la orientación política de las mayorías y, en verdad, tampoco los más relevantes. Católicos, liberales y radicales1 también alimentaron otros ideales y otros horizontes políticos entre los trabajadores. Estas visiones se encontraban más extendidas y tenían mayor eco entre las mayorías que las que proponía la izquierda.

La segunda objeción se refiere al modelo que, muchas veces de manera implícita, inspira el estudio del caso argentino. La razón de fondo que explica el énfasis en la centralidad de las fuerzas de izquierda que subtiende gran parte de la bibliografía sobre la etapa oligárquica es la muy discutible premisa de que, dada la naturaleza excluyente del orden sociopolítico, era esperable que una poderosa fuerza de este signo cobrara forma. Argentina, sugieren, favorecía objetivamente el desarrollo de la política de izquierda. Este modo de razonar encuentra su fuente principal de inspiración en la trayectoria de las naciones de la Europa continental donde por entonces florecían el marxismo, el anarquismo y la socialdemocracia. Supone que, al igual que en esos países, también en la Argentina de Julio A. Roca y Roque Sáenz Peña imperaban un régimen político represivo y un capitalismo de nítido perfil antipopular que, por su naturaleza excluyente, creaban condiciones propicias para la formación de identidades de clase contestatarias y el desarrollo de una política de impugnación del orden establecido2.

Las páginas que siguen argumentan que este encuadre no constituye la mejor guía para analizar el lugar de la izquierda en la era liberal. De allí que proponen un análisis crítico de la validez del argumento referido al carácter excluyente del escenario sociopolítico del cambio de siglo y abordan, de manera algo más concisa, algunos episodios que revelan el limitado eco de las propuestas de la izquierda en el mundo popular.

El poder integrador de la Argentina liberal

Para iniciar esta tarea conviene poner de relieve, con unos pocos trazos gruesos, el muy considerable potencial de integración que el mercado y la sociedad exhibieron en los años dorados del crecimiento exportador. Aunque siempre subestimados en los estudios sobre la izquierda, los rasgos generales del proceso de expansión económica y su incidencia en la mejora del bienestar popular están bien establecidos en la bibliografía histórica. Argentina fue uno de los países estrella de esa etapa de veloz integración de los mercados de bienes, capital y trabajo que corre entre la década de 1870 y la Gran Guerra, etapa conocida como Primera Globalización. En esas décadas, gracias al impulso de su pujante economía agroexportadora, esta república sudamericana creció más rápido que Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia o Alemania, además, por supuesto, que cualquier otra nación de América Latina. Para 1914, Argentina se ubicaba entre los 15 países de más alto ingreso per cápita.

En esos años, Argentina se convirtió en el principal destino de inversión extranjera de América Latina. Su acelerado crecimiento en un contexto de escasez de fuerza de trabajo también la volvió muy atractiva para los trabajadores, en particular para los provenientes del sur de Europa, a los que tentó no solo con salarios más elevados que los vigentes en sus países de origen sino también con mayores oportunidades de mejora laboral y con la seductora promesa del ascenso social. Estos factores explican por qué Argentina fue, junto con eeuu, el destino americano preferido por los migrantes europeos que cruzaban el Atlántico y, todavía en mayor proporción que eeuu, el país del mundo que en esas décadas recibió más extranjeros en proporción a su población. Tan masivo fue este movimiento que, en las regiones pampeanas y en las grandes ciudades, los trabajadores extranjeros superaron en número a los nativos3.

En relación con el tema que nos ocupa, lo destacable es que la mayor parte de estos migrantes arribaron al Río de la Plata movidos por un proyecto de mejora individual o familiar que creían posible realizar en una sociedad que, por su desarrollo relativamente tardío en comparación con otros prósperos destinos de inmigración, no solo ofrecía altos salarios y amplias oportunidades laborales, sino que además prometía movilidad social. La comparación con eeuu muestra, por ejemplo, un mayor acceso a la propiedad en la república del sur que en la del norte. Por supuesto, en esas décadas las alzas y bajas del ciclo económico impactaron sobre los niveles salariales, y los trabajadores tuvieron que acostumbrarse a una oferta de vivienda para alquilar deficiente y, como en todo proceso de crecimiento acelerado, también creció la desigualdad de fortuna e ingresos. Nada de esto, sin embargo, alteró las expectativas de progreso de muchos inmigrantes, movidos por el sueño de mejorar su situación material y en muchos casos también de dejar atrás la condición proletaria, usualmente expresado bajo la fórmula de «hacer la América». Por cierto, aun cuando los recién llegados y sus descendientes fueron mucho más exitosos que los criollos, el movimiento ascendente de esa economía en expansión también alcanzó a estos últimos. En síntesis, más que el escenario de dificultades y privaciones que suele primar en los trabajos sobre la historia de la izquierda, el capitalismo argentino de la era del crecimiento exportador se caracterizó por su capacidad integradora, visible tanto en el campo como en la ciudad. Creó expectativas de mejora que, en líneas generales, pudo satisfacer. Y la intensidad del proceso de movilidad social, que borroneaba la línea que separa a los capitalistas de los trabajadores, fue uno de sus rasgos más distintivos.

Por supuesto, la experiencia concreta de progreso que vivieron muchos trabajadores o, en su defecto, las expectativas con que vislumbraban su futuro o el de sus hijos, estuvieron lejos de impedir la protesta o la organización sindical. El hecho de que ya en la década de 1890 varias asociaciones de trabajadores calificados estuviesen conquistando la jornada de ocho horas ofrece un indicador de la importancia de la agremiación para promover la mejora laboral. Dicho sea de paso, este escenario de altos ingresos y relativa prosperidad fue decisivo para financiar muchos de los emprendimientos políticos y culturales que la izquierda puso en marcha en esos años. Pero aun si estimuló diversas iniciativas asociativas, dentro y fuera del lugar de trabajo, el horizonte de progreso en el que se desplegó la experiencia de los trabajadores constituyó un obstáculo formidable para la radicalización de sus demandas, para la construcción de su identidad en tanto clase explotada y, en consecuencia, para la constitución de un horizonte político alternativo. A estos factores pueden agregarse otros –diversidad de orígenes étnicos, movilidad geográfica y ocupacional, peso de la cultura católica, lealtades nacionales y monárquicas traídas de Europa, etc.– que contribuyeron, en mayor o menor medida, a restar radicalidad a sus reclamos y, en algunos casos, también a orientar su esfuerzo organizativo gremial hacia un horizonte de tipo laborista (esto es, centrado en la mejora de las condiciones laborales pero despreocupado de cualquier programa más amplio de reforma social radical).

Orden político oligárquico, izquierda y clases subalternas

Estas dimensiones, sin embargo, solo refieren a un costado de la cuestión que nos interesa explorar. Una respuesta comprensiva al interrogante sobre cuán hospitalaria era la Argentina liberal para la constitución de una fuerza de izquierda debe, asimismo, considerar aspectos específicamente políticos. Para aproximarnos al problema, conviene dejar de lado los argumentos que insisten en que la marginación electoral debe tomarse como un indicador decisivo de exclusión política, toda vez que esa marginación fue bastante menos relevante de lo que a veces se sugiere y, sobre todo, no parece haber sido resentida por muchos de esos trabajadores que, sin culpa ni rencor, vivían de espaldas a los comicios. Lo relevante es que, a la luz de la evidencia histórica disponible, la idea de que el Estado oligárquico ignoró sus demandas y/o reprimió sus esfuerzos organizativos capta mal el problema que nos interesa analizar.

Pese a los aspectos sombríos de su vida política, la Argentina del último tercio del siglo xix era una república que se pretendía liberal y que aspiraba a ser democrática. Conceptos como el de «orden conservador», todavía muy habitual en la bibliografía histórica o sociológica, no permiten encuadrar el problema de manera productiva. Como muchos otros países de ese tiempo a ambos lados del Atlántico, Argentina carecía de instituciones electorales inclusivas y transparentes. Sus disputas políticas solo implicaban a un porcentaje minoritario de la población. Pero sus instituciones ofrecían garantías relativamente sólidas en cuestiones que, para la organización de las fuerzas de izquierda, eran más relevantes: libertad de opinión, prensa y asociación, inviolabilidad del domicilio, protección contra la detención arbitraria, derecho de huelga. En todos estos puntos, Argentina fue más generosa que cualquier otro Estado latinoamericano de la época (con la posible excepción de su pequeño vecino Uruguay) y, por supuesto, que los países del continente europeo donde el anarquismo o la socialdemocracia mostraron mayor vitalidad. Más que Alemania o Francia, más que España o Italia. No es casual que esta república austral haya atraído a refugiados de la Comuna de París (L. Aubert, Auguste Bergeron), a víctimas directas o potenciales de las leyes antisocialistas de Bismark (August Kühn, Joseph Winiger), de la legislación antianarquista italiana (Pietro Gori, Errico Malatesta, Ettore Mattei) o la represión española (Francisco Ros). Para estos disidentes europeos, Argentina era una tierra de libertad, en la que podían agitar, sin mayores temores ni restricciones, en favor de las ideas que los habían expulsado de Europa.

La cultura asociativa crecida al calor de la legalidad liberal fue el suelo en el que arraigaron las iniciativas políticas, culturales y gremiales que promovían la cultura de izquierda y la organización del mundo del trabajo4. Nacidos en el marco –y no en ruptura– del vasto entramado asociativo formado en las décadas posteriores a la sanción de la Constitución liberal de 1853, los emprendimientos socialistas y anarquistas florecieron en un entorno permisivo, cuya importancia para convertir a Argentina en el país con la cultura de izquierda y el gremialismo más poderoso de América Latina no siempre se aprecia debidamente. Pese a todo lo que se ha dicho sobre el carácter antipopular del régimen oligárquico, los grupos dirigentes del último cuarto del siglo xix concibieron a las asociaciones de trabajadores como actores legítimos de la vida pública. De hecho, en ese periodo hubo menos restricciones a la prensa de izquierda, la organización gremial o al derecho de huelga que en eeuu, España o Alemania.

El hecho de que el enfrentamiento entre trabajo y capital tuviera una intensidad relativamente baja ayuda a explicar esta tolerancia. Es importante recordar que, desde el nacimiento de las primeras sociedades gremiales en la década de 1850 y hasta el cambio de siglo, no se produjo ningún choque de consideración entre trabajadores y autoridades, que solo actuaron contra la movilización obrera cuando el orden público (un principio de gran relevancia en la época) aparecía amenazado. La represión de la protesta popular, cuando la hubo, no produjo ninguna víctima fatal y fue menos violenta que la disputa entre los partidos políticos por llegar al Parlamento o la Casa Rosada. La figura del obrero o el militante asesinado por un Estado enemigo del pueblo no tuvo encarnación concreta hasta entrado el siglo xx. En este punto, el contraste con eeuu es notorio. Allí, de hecho, en las cuatro décadas previas a la Gran Guerra, la cantidad de trabajadores fallecidos en ocasión de huelgas y disputas laborales sumó más de medio millar5.

A esto hay que agregar que, contra la idea de un Estado hostil o prescindente, la evidencia histórica indica que, en repetidas ocasiones, las autoridades mediaron en los conflictos entre capital y trabajo, a veces a solicitud de los propios asalariados, siempre deseosos de volcar el influjo del poder público en su favor. En la ciudad de Buenos Aires, principal polo comercial, portuario y manufacturero del país, donde actuaban los gremios más poderosos, este papel solía desempeñarlo el intendente municipal, y también las autoridades portuarias y, sobre todo, los jefes policiales. El reconocimiento de que gozaba el asociacionismo obrero ante los poderes públicos se comprueba al constatar que hubo casos, incluso, en que los ministros del gabinete nacional se involucraron personalmente en las negociaciones entre empresarios y trabajadores. Contra lo que muchas veces se afirma, los dirigentes sindicales no tuvieron que esperar a la era democrática para franquear la puerta de la Casa de Gobierno a fin de dialogar con las más altas autoridades de la república. Una prueba adicional de la disposición de la dirigencia política a reconocer la legitimidad de las demandas de los trabajadores lo ofrece la actitud del presidente Julio A. Roca, que fue el primer jefe de Estado en dirigirse, en agosto de 1901, a una congregación obrera desde los balcones de la Casa Rosada. Muchas veces descripto como el mayor emblema de la política sin pueblo, Roca se anticipó a Perón en casi medio siglo en utilizar los balcones de la sede gubernamental para dirigir un mensaje a una congregación de trabajadores6.

Para completar este panorama, conviene subrayar que católicos y liberales también pusieron en marcha iniciativas dirigidas a seducir al pueblo trabajador. Los católicos lo hicieron por medio de sus Círculos Católicos de Obreros, y los militantes de la ucr, aunque de manera menos sistemática, a través de sus comités de obreros. En el cambio de siglo, los católicos fueron activos participantes en la lucha por el descanso dominical y movilizaron por esta causa más trabajadores que la propia izquierda. Para tener una idea de la envergadura relativa de estos proyectos, también es bueno recordar que la demostración pública más numerosa del sindicalismo argentino en el siglo xix, la marcha en reclamo de la jornada de ocho horas que tuvo lugar el 14 de octubre de 1894, fue promovida no por dirigentes de izquierda sino por liberales reformistas. Ese día, las principales sociedades gremiales de Buenos Aires y La Plata recorrieron las calles de la capital de la nación para apoyar una iniciativa del legislador de la ucr Emilio Pittaluga. Difícil de integrar en los estudios que narran la formación del movimiento obrero como una épica clasista, este hecho pone de relieve que el gremialismo proletario del cambio de siglo era capaz de inscribir sus reclamos dentro de las instituciones de la república capitalista. Y también muestra que tanto la dirigencia sindical como las franjas más activas del proletariado estaban dispuestas a establecer alianzas con políticos «burgueses» comprometidos con la promoción de los derechos de los trabajadores. Antes de cobrar mayor relieve con Hipólito Yrigoyen o Perón, ese camino hacia la reforma social ya estaba siendo explorado en la era liberal7.

Todo esto nos confirma que la izquierda debió moverse en un escenario político caracterizado, por una parte, por la presencia de un Estado que las clases populares no veían como una fortaleza enemiga y, por la otra, por la presencia de otros actores con los que debía competir por la orientación política de las mayorías. Las visiones que enfatizan el carácter represivo del orden político, o que ponen el acento en la escisión entre el orden político y la sociedad, no logran captar hasta qué punto, al margen de la cuestión electoral –en ese momento, una arena de escasa significación para las clases subalternas–, una serie de puentes unían al mundo obrero con el orden político. Aunque la Argentina liberal estuvo muy lejos de ser democrática y su patrocinio de los derechos de los miembros más débiles de la comunidad tenía claroscuros muy evidentes, las demandas provenientes desde abajo no le fueron completamente extrañas. Ello explica por qué muchas asociaciones proletarias, comenzando por los poderosos gremios ferroviarios, permanecieron enfocadas en una agenda de defensa de los derechos laborales que las mantuvo a distancia de socialistas y anarquistas y que, por esta misma razón, les abría la posibilidad de dialogar en mejores términos con empleadores y autoridades.

En síntesis, este panorama revela el alto grado de integración de las clases trabajadoras, tanto en el plano socioeconómico como en el político, en el seno del orden liberal. Esta constatación nos invita a concluir que, en esa etapa, las referencias históricas más apropiadas para encuadrar el caso argentino no deben buscarse en la Europa continental –hogares de la socialdemocracia, el marxismo y el anarquismo– sino cruzando el mar: en Gran Bretaña, eeuu o Australia. En Argentina, las primeras experiencias de organización popular lideradas por la izquierda tuvieron lugar en un escenario similar al que por entonces caracterizaba la marcha ascendente de los trabajadores en aquellas sociedades que aseguraban lo que, para la época, era un elevado nivel de remuneraciones y de bienestar y, más allá de la cuestión de la inclusión electoral (relevante en eeuu y Australia pero no tanto en Gran Bretaña), también un considerable grado de protección política contra la arbitrariedad estatal o patronal. En este escenario, favorecida por la libertad de expresión, prensa y asociación, la izquierda no tuvo mayores impedimentos para propagar su invitación a desafiar el orden establecido (aunque, por las razones más arriba señaladas, lo más esperable es que no cosechara tantos apoyos en esta tarea). Una buena manera de constatarlo es escuchar las palabras de un importante dirigente socialista de esos años. En 1901, Julio Arraga señalaba que, al trabajador:

Las leyes le garantizan el derecho de reunión, el de emitir sus ideas por medio de la prensa y sobre todo por el sufragio universal que pone en manos del obrero un arma poderosa, que manejada con inteligencia y perseverancia le asegurará su emancipación en un tiempo más próximo de lo que se piensa comúnmente. En otros países los trabajadores tienen que sostener cruentas y tenaces luchas para reclamar esas leyes liberales de que disfrutamos aquí: tenemos adelantado ese camino. Es cierto que las costumbres políticas son bárbaras todavía al pretender resolver las cuestiones electorales por el fraude y la revuelta; pero esas dificultades (…) desaparecerán del comicio cuando los trabajadores conscientes y organizados se presenten en aquellos a ejercer sus derechos políticos.8

Una década conflictiva

Por un momento, durante la primera década del siglo xx, este panorama signado por la integración de las clases populares en el orden político liberal pareció interrumpirse. En 1902, en medio de una importante huelga portuaria, el presidente Roca hizo sancionar una Ley de Residencia que facultaba al Poder Ejecutivo a expulsar extranjeros (por razones políticas) sin juicio previo. Violatoria de garantías constitucionales que hasta entonces nunca habían sido cuestionadas, la ley de extrañamiento fue recibida con sorpresa, temor e indignación por aquellos trabajadores y activistas que hasta la víspera se creían al abrigo de la marea represiva que venía recorriendo el hemisferio norte tras una seguidilla de magnicidios de monarcas y de jefes de gobierno (Marie François Sadi Carnot en 1894, la emperatriz Elizabeth de Austria en 1898, Humberto i de Italia en 1900, William McKinley en 1901). En este contexto, la creencia en la imparcialidad del Estado en el terreno de la disputa gremial y política por primera vez fue puesta en entredicho de manera abierta. Todo ello sucedió, además, en un momento en el que los salarios crecían con menos vigor que en las tres décadas previas, lo que dejaba rezagados a los trabajadores en el festín de los progresos argentinos. Fue el comienzo de un periodo de conflictos laborales urbanos (el campo resultó muy poco afectado por este ciclo de disputas) no solo más intensos sino también inscriptos en un marco político considerablemente más hostil que el vigente en décadas previas.

Para muchos trabajadores, la primera década del nuevo siglo trajo un nuevo modo de experimentar la relación con el Estado, en el que la dureza y la arbitrariedad del poder alcanzaron una nueva cota. La tensión política creció. La violencia anarquista, hasta entonces ausente del escenario argentino, llegó a los titulares de los diarios. Los presidentes Manuel Quintana y José Figueroa Alcorta fueron objeto de atentados, y el coronel Ramón Falcón pagó con su vida en 1909 el rigor y la saña con que ejerció el cargo de jefe de la Policía. La respuesta estatal se endureció. Con picos en 1902, 1905, 1909 y 1910, todos los años de ese decenio se produjeron expulsiones de activistas extranjeros. La dureza en el trato entre trabajadores y autoridades también se observa en que, por primera vez, la represión de la protesta manchó con sangre obrera las calles porteñas (un muerto en 1904, dos en 1905, varios más en la Semana Roja de 1909). Todo esto sugiere que, por primera vez, las vicisitudes de la protesta obrera pudieron narrarse como una saga de combate contra un orden insensible a las demandas populares. Y ello tornó más verosímiles los argumentos de la izquierda sobre el carácter eminentemente represivo y antipopular del orden oligárquico. En síntesis: los trabajadores experimentaron una inédita escalada represiva, lanzada en un contexto de muy modesto incremento de los salarios. Este horizonte de tormenta creó condiciones propicias para que creciera el malestar obrero y para que la prédica de izquierda avanzara con más suerte en la conquista de voluntades populares.

En esos años de ascenso del conflicto y la violencia, la influencia de socialistas y anarquistas creció entre las clases populares. Sin embargo, la visión que presenta a la izquierda como el principal orientador del mundo del trabajo urbano de comienzos de siglo exagera su importancia. Católicos y radicales también expandieron su influjo sobre los trabajadores9. El Estado, aun si endureció su trato hacia los díscolos y los disidentes, también puso en marcha una (modesta) agenda de reforma de las instituciones laborales cuyo principal fruto fue la creación del Departamento Nacional del Trabajo, en 1907. El rostro amable del Estado también ayuda a explicar el resultado de uno de los conflictos más famosos de esos años: la huelga de inquilinos de 1907. Los trabajos sobre el tema no siempre reparan en que el ministro de Justicia, Juan Antonio Bibiloni, tuvo una intervención crucial para impedir el desalojo de los inquilinos morosos e inclinó de este modo la balanza en favor de los huelguistas, y que, además, los inspectores municipales y la policía reforzaron esa política mediante activas presiones sobre los propietarios para que aceptaran una rebaja en el monto del alquiler10. Por supuesto, los dirigentes obreros más propensos a dialogar con las autoridades y a reclamar la mediación estatal, aunque menos estridentes y por ello menos notables o menos citados, continuaron dominando las principales organizaciones gremiales (comenzando por los poderosos sindicatos del riel y del puerto). Que a lo largo de todos esos años la derogación de la Ley de Residencia haya sido una bandera más convocante que cualquier consigna referida a la destrucción del Estado burgués, la construcción del poder de clase, la socialización de los medios de producción o la democratización del sistema político nos está indicando que el deseo de integración estaba muy lejos de haber desaparecido en el mundo popular.

Una verdad incómoda

Los festejos del Centenario de la Independencia en mayo de 1910 nos ofrecen un inmejorable punto de observación para constatar en qué medida el indudable ascenso de la izquierda en el cambio de siglo puso en cuestión la adhesión de las mayorías al orden establecido. La relevancia que el grupo dirigente le asignó a la conmemoración –que era tanto un festejo por el siglo de vida independiente como por las tres décadas de gobierno del Partido Autonomista Nacional (pan)– fue una invitación para que los críticos de izquierda del orden sociopolítico oligárquico intentaran volver el sentido de la celebración contra sus promotores. De allí que convirtieran la impugnación del festejo del Centenario en un testimonio de su rechazo al proyecto de nación forjado bajo los auspicios de la elite gobernante, e invitaran a la población a secundarlos. Los socialistas se mantuvieron a distancia de la conmemoración oficial. Los anarquistas fueron más lejos. En vísperas de la inauguración de los actos oficiales del Centenario, la Federación Obrera de inspiración ácrata proclamó una huelga general. Así, la apoteosis de la nación liberal y su rechazo por parte de la izquierda colocaron a las mayorías ante una singular prueba de fuerza. Reclamados tanto por la elite dirigente como por sus impugnadores, ciudadanos y habitantes pudieron elegir de qué lado de la raya colocarse.

Los festejos del Centenario tuvieron lugar bajo el imperio del estado de sitio, decretado por quinta vez en ocho años invocando razones vinculadas a la amenaza del terrorismo anarquista. Sin embargo, el aspecto más notable de esas jornadas fue la enorme marea humana que se volcó a las calles para participar de la conmemoración, cuyo tamaño y entusiasmo superaron ampliamente las expectativas más optimistas de la elite dirigente y las previsiones de toda la prensa. El calor popular comenzó a imprimir su sello a la celebración cuando una enorme multitud, calculada en más de 100.000 personas (más de 10% de la población de Buenos Aires) se acercó al puerto para recibir a la infanta Isabel. A lo largo de los días de fiesta, el público inundó los distritos céntricos. Pero lo más revelador fue lo que sucedió en los barrios populares más alejados, donde la presencia del ojo vigilante del Estado era más débil y la presencia de críticos del orden político, supuestamente mayor. También allí, como muestra del entusiasmo patriótico, las fachadas de las viviendas amanecieron engalanadas con enseñas nacionales y los pechos se poblaron de escarapelas celestes y blancas. El historiador Fernando Devoto acierta cuando señala que, ahogado por la ola nacionalista, el anarquismo desnudó su carácter minoritario11.

En rigor, fue la izquierda en su conjunto, y no solo el anarquismo, la gran perdedora de los eventos de 1910. Los relatos que se detienen en la declaración del estado de sitio, la violencia de los grupos de choque de jóvenes de clase alta o la sanción de la Ley de Defensa Social no hacen más que desviar la atención del fenómeno políticamente más relevante del Centenario: el carácter verdaderamente masivo de la identificación de la población con el orden social y político de la Argentina liberal. La multitud en la calle demostró que la pretensión ácrata de presentarse como la voz de un pueblo silencioso por oprimido carecía de validez. La actitud ambigua de los socialistas –celebrar el siglo de vida de la nueva nación y a la vez negar la legitimidad de la elite que la había promovido– también quedó desairada. A la luz de la enorme manifestación popular, quienes insisten en que la represión del Centenario (que expulsó a menos libertarios que la de 1902 o 1909) fue la causa de la declinación del anarquismo, o atribuyen este resultado a la fuerza integradora y normalizadora de la política democrática inaugurada por la reforma de 1912, deberían revisar sus argumentos. Lo importante pasó antes, y el pueblo en las calles en mayo de 1910 no hizo más que confirmarlo. Más que cualquier otro evento de esos años, el Centenario puso en evidencia que los críticos de izquierda del orden sociopolítico constituían una minoría que nadaba contra la corriente.

Sin duda, que tantos manifestantes participaran del festejo reveló que las estructuras políticas sobre las que se apoyaba el gobierno oligárquico eran demasiado estrechas como para contener o gobernar a una sociedad movilizada por la causa patriótica. El Centenario mostró que la Argentina de 1910 reclamaba un sistema electoral más inclusivo y un gobierno más legítimo. Pero, a la vez, y porque estaba envuelta en la enseña nacional y se erigió contra las banderas rojas y negras, la movilización del Centenario conjuró muchos de los temores que suscitaba una incorporación más plena de las mayorías a la vida cívica. No es casual que la Ley Sáenz Peña de 1912, que consagró el voto secreto y obligatorio –la única reforma electoral verdaderamente importante de la era oligárquica y la única dirigida no solo a purificar el ejercicio del sufragio, sino también a ampliar el cuerpo político–, comenzara a discutirse en el Congreso cuando la euforia generada por ese triunfo contundente del orden establecido aún no había terminado de apagarse.

Izquierda y democracia

La derrota que anarquistas y socialistas sufrieron en los festejos del Centenario nos confirma que esa primera estación en la vida de la izquierda argentina no puede ser narrada, sin más, como una historia de creciente comunión entre los críticos del orden establecido y el pueblo trabajador. El legado de la etapa que por esos años comenzaba a cerrarse fue más complejo y ambiguo, toda vez que 1910 expuso a la luz del día que el arraigo de la izquierda en la vida pública nacional se mantenía circunscripto a un sector minoritario de la opinión. Mostró que, si la izquierda argentina era la de mayor gravitación de América Latina, era porque la sociedad en la que se insertó era la más plural, moderna y urbana de todo el Nuevo Mundo de habla hispana. Más que la hija de un orden excluyente, en el curso de esas tres décadas la izquierda se había ganado un lugar como uno de los tantos retoños de esa sociedad próspera y compleja. Su voz se había vuelto audible pero su mensaje, ya sea en sus versiones moderadas o extremas, solo convencía a una minoría.

La instauración del sufragio obligatorio que llevó a todos los ciudadanos varones a las urnas confirmó, al cabo de unos pocos años, que la izquierda tendría que moverse en un escenario en el que los proyectos de transformación del orden social en un sentido socialista estaban lejos de contar con el apoyo de las franjas mayoritarias de las clases populares. No se equivocó La Vanguardia cuando, apenas sancionada la Ley Sáenz Peña, concluyó que «el voto obligatorio (…) característica principal de la nueva ley, es un salto en lo desconocido, que puede dejarnos malparados»12. La experiencia de progreso y movilidad social acumulada en el medio siglo previo y la aceptación del marco político en el que se había desplegado ese proceso habían preparado a las mayorías para ver el país desde ángulos distintos de los que proponía la izquierda. Para volver al punto de partida de este artículo, esta constatación no solo desmiente la idea de que la trayectoria de la izquierda debe interpretarse como una historia de promesa y frustración. También nos recuerda que Yrigoyen logró imponer su mensaje en la nueva Argentina democrática no solo porque fue capaz de articular la denuncia más efectiva de las miserias del orden político oligárquico sino, sobre todo, porque su moderado reformismo se movía en sintonía con las aspiraciones de incorporación popular forjadas a través de varias décadas. Desde entonces, y a lo largo del siglo xx, muchas han sido las frustraciones de una izquierda que tuvo muchas dificultades para aprender esa lección. Ahora que el largo ciclo de incorporación que signó gran parte de nuestra historia moderna parece haber llegado a su fin y el país se interna en un escenario desconocido e inquietante, tal vez valga la pena no perder de vista lo que ese lejano pasado tiene para enseñarnos sobre cómo concebir las propuestas que la izquierda debe hacerle a la sociedad argentina.

Nota: este artículo fue elaborado sobre la base de algunos argumentos expuestos en R. Hora: «Izquierda y clases populares en Argentina, 1880-1945» en Prismas. Revista de Historia Intelectual No 23, 2019.

-

1.

La Unión Cívica Radical (UCR) fue fundada en 1891 con un programa liberal-republicano.

-

2.

Ejemplos de esta visión son Ricardo Falcón: El mundo del trabajo urbano (1890-1914), ceal, Buenos Aires, 1986; Juan Suriano: Anarquistas. Cultura y política libertaria en Buenos Aires, 1890-1910, Manantial, Buenos Aires, 2001; y Lucas Poy: Los orígenes de la clase obrera argentina. Huelgas, sociedades de resistencia y militancia política en Buenos Aires, 1888-1896, Imago Mundi, Buenos Aires, 2015.

-

3.

V. síntesis recientes en Eduardo Míguez: Historia económica de la Argentina. De la Conquista hasta la crisis de 1930, Sudamericana, Buenos Aires, 2008; R. Hora: Historia económica de la Argentina en el siglo xix, Siglo xxi, Buenos Aires, 2022; y Pablo Gerchunoff y Lucas Llach: El ciclo de la ilusión y el desencanto. Políticas económicas argentinas de 1880 a nuestros días, Crítica, Buenos Aires, 2018.

-

4.

Para una visión de conjunto, v. Hilda Sabato: «Estado y sociedad civil, 1860-1920» en Roberto Di Stefano, H. Sabato, Luis Alberto Romero y José Luis Moreno: De las cofradías a las organizaciones de la sociedad civil. Historia de la iniciativa asociativa en la Argentina, 1776-1990, Edilab, Buenos Aires, 2002, pp. 99-167.

-

5.

Michael Mann: Las fuentes del poder social ii, Alianza, Madrid, 1997, pp. 825-826.

-

6.

R. Hora: «Trabajadores, protesta obrera y orden oligárquico. Argentina: 1880-1900» en Desarrollo Económico. Revista de Ciencias Sociales vol. 59 No 229, 2020.

-

7.

R. Hora: «Socialistas, anarquistas, católicos y liberales: trabajadores y política en la Buenos Aires del Novecientos» en Estudios Sociales vol. 61 No 2, 2021.

-

8.

J. Arraga: «A inscribirse» en La Vanguardia, 14/9/1901, p. 1.

-

9.

Francisco J. Reyes: Boinas blancas. Los orígenes de la identidad política del radicalismo (1890-1916), Prohistoria, Rosario, 2022, pp. 167-168.

-

10.

La Nación, 5/11/1907.

-

11.

F. Devoto: «Imágenes del Centenario de 1910: nacionalismo y república» en José Nun (comp.): Debates de Mayo. Nación, cultura y política, Gedisa, Buenos Aires, 2005, pp. 188-189; La Nación, 23/5/1910.

-

12.

«Ya tenemos reforma electoral» en La Vanguardia, 9/2/1912, p. 1.