El maoísmo y la invención del Tercer Mundo

marzo 2024

En Maoísmo: Una historia global, la historiadora Julia Lovell analiza la forma en la que las ideas del líder de la Revolución China impactaron en intelectuales, políticos y movimientos sociales de las más diversas latitudes. Además de diseccionar el impacto de China en el orden global del siglo XX, el trabajo de Lovell permite poner de relieve las modalidades en las que el maoísmo desarrolló una idea propia del llamado Tercer Mundo.

En 1965, en ocasión del 20º aniversario de la Guerra de Resistencia al Japón, Lin Biao, uno de los organizadores del Ejército de Liberación Popular chino, dijo: «Mirado el mundo en su conjunto, la América del Norte y la Europa occidental pueden ser llamadas las 'ciudades del mundo' y Asia, África y América Latina, sus 'zonas rurales'. Después de la Segunda Guerra Mundial el movimiento revolucionario en los países capitalistas de América del Norte y Europa occidental se ha visto retardado, mientras el movimiento revolucionario popular en Asia, África y América Latina se ha desarrollado con todo vigor. De modo que la revolución mundial de nuestros días también presenta, en cierto sentido, una situación en que las ciudades se ven rodeadas por el campo. La causa de la revolución mundial dependerá a fin de cuentas de la lucha revolucionaria de los pueblos de Asia, África y América Latina, que representan la mayoría abrumadora de la población mundial».

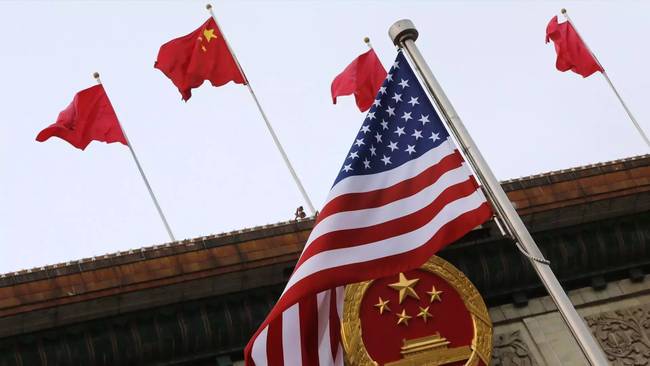

El «Tercer Mundo» fue un invento europeo, un concepto creado por el economista francés Alfred Sauvy en 1952 e inspirado en el «Tercer Estado» de la Revolución Francesa, para designar al conjunto de los países más pobres. Pero pronto fue apropiado por esos mismos países pobres, muchos de ellos recién descolonizados o en lucha por lograr la descolonización, que buscaban una identidad y un lugar en el mundo de posguerra sin intención de encuadrarse en ninguno de sus bloques. Una imagen de esa voluntad tercermundista es la foto de 1960 en la que aparecen sonrientes los líderes independentistas Sukarno, de Indonesia, Kwame Nkrumah, de Ghana, Gamal Abdel Nasser, de Egipto, y Jawaharlal Nehru, de la India, junto al mariscal Tito de Yugoslavia, este con una mirada algo torva. En la postal falta el premier Zhou Enlai, mano derecha de Mao Zedong y uno de los artífices, junto a Sukarno, Nasser y Nehru, de la conferencia de países asiáticos y africanos de Bandung de 1955. El discurso de Lin Biao demuestra que el maoísmo tenía una visión más subversiva y quizás más efectiva del «Tercer Mundo». Esa es la conclusión que deja Maoísmo. Una historia global (Debate, 2021) de Julia Lovell: que el maoísmo no solo dotó de un rol global a los países del Tercer Mundo, sino que, al dinamizarlos políticamente, fue el verdadero agente activo de la Guerra Fría.

Lovell es una sinóloga que enseña en la Universidad de Londres. Además de haber traducido algunos clásicos de la literatura china, publicó libros sobre las guerras del opio y las políticas chinas para lograr el Premio Nobel de literatura. En Maoísmo. Una historia global, Lovell adscribe desde el título a la «historia global», sucesora de la vieja «historia mundial» y menos preocupada por estudiar el «mundo» que por las conexiones, la escala y la integración de las experiencias locales a un proceso global. En las 600 páginas del libro, la autora pasa de la historia china a los procesos políticos de Zimbabue, Andhra Pradesh, Perú y el Bronx neoyorkino, rastreando en cada caso la influencia, e incluso las condiciones de posibilidad, que generó el maoísmo en ellos.

La invención del «maoísmo»

A diferencia de la mayoría de los países del bloque soviético, China era la dueña de su revolución. El Partido Comunista de China (PCCh) había conducido y ganado por su cuenta una larga guerra civil contra el Kuomintang [Partido Nacionalista Chino], que se solapó con una guerra de liberación contra la ocupación japonesa. La China de Mao, como la Yugoslavia de Tito o la Albania de Enver Hoxha, era una «república popular» construida desde adentro, sin intervención del Ejército soviético. Aún más determinante fue que las condiciones particulares de la política en China llevaron al comunismo local y a su líder a desarrollar una línea doctrinaria y estratégica que, además de adaptarse mejor a la geografía social del naciente Tercer Mundo, constituía una alternativa a la que irradiaba Moscú. La primera versión del PCCh, fundada por dirigentes estudiantiles y estrechamente monitoreada desde la Unión Soviética, fue arrasada violentamente por Chiang Kai-shek en 1927. Los restos de aquel partido se dispersaron fuera de las ciudades y el liderazgo recayó en un dirigente periférico: Mao Zedong. Mao recondujo al PCCh al interior del país con la idea de recuperar el espacio mediante la lucha militar. Desde su proclamación en 1912, la República de China estaba fragmentada territorialmente entre «señores de la guerra», sin un control efectivo del gobierno nacional. En los intersticios de ese mosaico político y militar, Mao reconstruyó el partido en la provincia de Jiangxi, al noroeste del país, y fue improvisando un conjunto de principios y estrategias que más adelante serían conocidas como el «pensamiento Mao Zedong» o, más sencillamente, como el «maoísmo».

A los ojos occidentales –acostumbrados a los rígidos ensambles de citas y premisas que dan forma al marxismo de Lenin, Trotsky o Rosa Luxemburgo–, el «pensamiento Mao Zedong» puede resultar aforístico, casi lírico: una sucesión de frases con más melodía que rigor conceptual, y con una vocación explícitamente antiteórica de parte de su autor. En la década de 1970, maoístas franceses como François Marmor hicieron un esfuerzo loable por encajar esa lava discursiva en la cubetera cartesiana. Uno de los aciertos de Lovell es sintetizar el «maoísmo» sin pretender sistematizarlo, tomando un conjunto de frases del Gran Timonel para desplegarlas y señalar el uso efectivo que tuvieron. Así se suceden el «campesinado como sujeto de la revolución»; la «opción por la lucha armada», con el Ejército subordinado al Partido y la guerra de guerrillas como método («Cuando el enemigo avance, te retiras; cuando el enemigo descanse, lo hostigas; cuando el enemigo se canse, lo atacas; cuando el enemigo se retire, lo persigues»; en chino se puede decir en solo 12 sílabas y tiene más fuerza); la combinación de comunismo y nacionalismo, ya enunciada por el austromarxismo y practicada por Stalin, pero que Mao terminó de definir alrededor del antiimperialismo; la «contradicción sin conciliación», priorizando el derecho a la rebelión sobre cualquier autoridad, incluso la del propio PCCh –de esto se valdrá luego el propio Mao para movilizar a las juventudes en la década de 1960–; el «voluntarismo político» por encima de cualquier «condición objetiva», sea la superioridad militar («el imperialismo es un tigre de papel») o los límites materiales –así, el «Gran Salto Adelante» terminó con millones de muertos por inanición–; y, por último, la «práctica como único criterio de verdad», un principio epistemológico que le permitió a Mao disciplinar a sus cuadros, manteniendo los debates siempre a vuelo bajo y usando el «sentido común campesino» como acicate contra el «dogmatismo intelectual»: las autocríticas y «rectificaciones» maoístas buscaban quebrar a los disidentes ante la presión colectiva.

Para Lovell, el maoísmo como tal no solo es una construcción posterior, sino incluso construida originalmente hacia el exterior del partido y del país. Fue Edgar Snow, un mundano periodista estadounidense, quien construyó una imagen del comunismo chino y del liderazgo de Mao atractiva para el público occidental en un largo reportaje en Jiangxi publicado en 1937 como un libro titulado Estrella roja sobre China, luego de estrictos controles y ediciones por parte de la dirigencia del PCCh. Allí, Mao es presentado como un intelectual con carisma y aplomo, mientras que el Ejército de Liberación Popular es retratado como una fuerza patriótica y juvenil, con mujeres empoderadas que viven y combaten en pie de igualdad con los hombres. El libro tuvo una influencia formidable, tanto dentro como fuera de China, antes y después de la llegada de Mao al poder. En la década de 1940, el libro de Snow inspiró tanto al feminismo chino como a un conjunto de intelectuales anglosajones de clase media alta que acudieron a China a acompañar la revolución: Sidney Rittenberg, Agnes Smedley, Anna Louise Strong, Israel Epstein y Elsie Fairfax-Cholmeley, la tía del escritor humorístico británico P.G. Wodehouse, que supuestamente bailó alrededor de las ruinas ardientes del consulado británico cuando fue incendiado por los Guardias Rojos en 1967. Incluso en 1989 –el mismo año en que se produjeron las protestas y la masacre de Tiananmen–, un joven chino relató cómo la lectura de Estrella roja lo ayudó a superar su tratamiento contra el cáncer y lo estimuló a ser escritor. Pese a sus orígenes tan telúricos como los campesinos del noroeste chino, el «maoísmo» tal como lo conocemos nació siendo global.

Un subversivo global

Con todas sus particularidades políticas e ideológicas, Mao se mantuvo alineado con la Unión Soviética y leal a Stalin pese a varios desaires y decepciones, como la negativa moscovita a ayudar a China a recuperar Taiwán. Los historiadores del maoísmo, desde los clásicos como John Fairbank o Paul Bailey hasta autores recientes como Frank Dikötter o Michael Schoenhals, señalan el «Gran Salto Adelante» de 1958 como el momento en que Mao comenzó a construir un socialismo propio dentro de China. Para Lovell esa bifurcación es anterior y más enfocada hacia afuera. En 1950 y contando con la anuencia parcial de Stalin, Mao estimuló a Kim Il-sung a unificar Corea y así detonó una guerra que al día de hoy mantiene la península dividida. Lovell rastrea los rebuscados efectos colaterales de la Guerra de Corea en la política y la cultura estadounidenses. La negativa de 23 prisioneros de guerra estadounidenses a retornar a su país terminado el conflicto desató una ola de paranoia en Estados Unidos. En pleno auge del macartismo, un periodista denunció que el PCCh practicaba el lavado de cerebro, los 7.000 prisioneros de guerra que retornaron a Estados Unidos fueron sometidos durante años a interrogatorios y tests de diverso tipo. En un intento por responder al brainwashing en sus propios términos, la La Agencia Central de Inteligencia (CIA) desarrolló el proyecto MK-Ultra: si China se valía de sus ancestrales y artesanales técnicas de lavado de cerebro a través de la tortura y la sugestión, una potencia industrial como Estados Unidos podría hacer lo mismo con productos químicos. El resultado final fue la difusión del consumo de ácido lisérgico en los campus de las universidades donde funcionaban muchos de los laboratorios del proyecto.

A partir de la desestalinización soviética de 1956, Mao comenzó a desmarcarse de la URSS. En 1957, durante un Congreso de Partidos Comunistas celebrado en Moscú, dijo, ante la estupefacción del auditorio: «Imaginemos cuánta gente moriría si se desatara una guerra nuclear. (...) Si lo peor sigue a lo peor y media humanidad muriera, la otra mitad seguiría en pie, mientras que el imperialismo quedaría arrasado hasta los cimientos y todo el mundo se haría socialista». En 1958, China bombardeó Taiwán por su cuenta y en 1960 el PCCh denunció por primera vez la connivencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Pasada la crisis de los misiles en Cuba y con Berlín formalmente dividida, las dos potencias de la Guerra Fría buscaron una coexistencia pacífica. Para el maoísmo, la guerra contra el imperialismo era tan inevitable como la lucha de clases, por lo que cualquier paz traicionaba a la revolución. Para el dirigente soviético Leonid Brezhnev, el objetivo de Mao era convencer al pueblo de que China era una «fortaleza sitiada» y crear a partir de ello «condiciones externas que justifiquen el empleo de medidas morales y concretas extremas» para manipular a la población y lograr niveles sobrehumanos de esfuerzo y encuadramiento. Según Lovell, Mao retroalimentaba la política interior con la política exterior: se radicalizaba en China para impulsar su perfil mundial y se radicalizaba en el mundo para acantonar a China. «El maoísmo tardío –dice Lovell en referencia a la política de Mao en la década de 1960– desplegaba una forma peculiar de internacionalismo universal en la teoría, localista en la práctica»; y concluye que «a pesar de sus contradicciones, el maoísmo tardío fue un profundo activador de la historia».

El maoísmo reactivó la Guerra Fría y le dio al Tercer Mundo un rol protagónico en ella. «Durante los años 60, mientras atacaban a los soviéticos –dice Lovell– los chinos lanzaron una ofensiva de seductores encantos para ganarse a los países en vías de desarrollo. Dieron la bienvenida a un continuo flujo de visitantes del Tercer Mundo; inundaron Asia, África y América Latina de emisiones radiofónicas y propaganda impresa en las lenguas locales; enviaron generosos paquetes de ayuda aun estando en el momento culminante de una hambruna creada por el propio Gobierno». En efecto, en plena crisis alimentaria del «Gran Salto Adelante», la ayuda china al exterior aumentó en más de 50%. Aun en medio de sus conflictos diplomáticos con Corea del Norte, China postergó las obras del metro de Beijing para construir el de Pyongyang.

Como farsa y como tragedia al mismo tiempo

La historia global de Lovell rastrea la huella del maoísmo en Perú, el movimiento negro estadounidense y los campus universitarios europeos. En la mayor parte de los casos lo hace con fuentes secundarias y resultados desparejos. Los recorridos más interesantes y extensos del libro son los de África y Asia. En el caso africano, la experiencia del maoísmo es relatada como una sucesión de situaciones extravagantes generadas por el encuentro (o mejor, el desencuentro) entre dos culturas muy diferentes. A falta de tigres, los combatientes swahili calificaban el imperialismo como un «leopardo de papel». Mao necesitaba los votos africanos en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para recuperar su asiento en el Consejo de Seguridad, ocupado por Taiwán hasta 1971. En esa empresa, China dedicó casi 7% de su presupuesto nacional en ayudas de diverso tipo para África, cuando Reino Unido dedicaba 0,7%. La principal iniciativa de Beijing fue el Tazara, el ferrocarril que conecta la costa de Tanzania con las minas de cobre de Zambia. Junto con los cuadros técnicos, viajaron militares que instruían a las fuerzas antiimperialistas locales en las tácticas de «guerra popular prolongada» que el Ejército Popular de Liberación había aplicado en China. A diferencia de la URSS, que centraba toda la superioridad en un equipamiento técnico que los africanos no tenían, la escuela de guerra china priorizaba el factor humano.

La influencia china en África iba desde la difusión de la acupuntura que llevaron los famosos «médicos descalzos» hasta los modelos guerrilleros. Lovell especula con que los Mau Mau keniatas –que se rebelaron durante la década de 1950 contra la dominación colonial británica– adoptaron ese nombre en homenaje a Mao, y al menos seis miembros del Congreso Nacional Africano de Nelson Mandela viajaron a entrenarse a China. Pero la mayor parte de los esfuerzos chinos en África quedaban en la nada o se desvirtuaban. El líder tanzano Julius Nyerere –actualmente en proceso de beatificación– se interesó por el voluntarismo económico maoísta y desarrolló su propia versión: el ujamaa [hermandad], que fue un fracaso. Luego de años de recibir asistencia militar china, el presidente zambiano Kenneth Kaunda firmó la paz con Sudáfrica y se enroló en un anticomunismo rabioso. En Angola, llevada por su enfrentamiento con la URSS, China apoyó a la Unión Nacional para la Independencia Total (UNITA), del anticomunista Jonas Savimbi, también financiada por Estados Unidos, Sudáfrica e Israel, y enfrentada al izquierdista Movimiento Popular para la Liberación de Angola, apoyado por Cuba. Solo en Zimbabue los instructores militares chinos se anotaron un triunfo rotundo: la llegada al poder de la Unión Nacional Africana de Robert Mugabe.

En el Sudeste asiático, la proyección china fue más profunda y calculada. Para explicarla, Lovell recupera la vieja «teoría del dominó», en boga durante la presidencia de Dwight D. Eisenhower (1953-1961): si un país cae bajo el comunismo, arrastra a otros de su área hacia esa ideología. Según Lovell, desde 1949 Mao buscó estimular y manipular a los movimientos revolucionarios asiáticos para apuntalar el liderazgo chino en la región. El caso más grotesco es el de Chin Peng, el líder comunista malayo. Beijing asistió a su insurgencia entre 1948 y 1955; en 1956 Mao le ordenó que depusiera las armas porque China quería negociar con Reino Unido, pero en 1961, le ordenaron que retomara la lucha armada hasta 1980, cuando Deng se desentendió del comunismo malayo. Pero, sin dudas, la mayor apuesta maoísta en la región fue la Guerra de Vietnam, un proceso cruzado por desconfianzas –los vietnamitas recelaron históricamente del imperialismo chino–, admiraciones –el dirigente Nguyen Sinh Cung adoptó el nombre de guerra chino Ho Chi Minh–, crueldades –el PCCh ordenó al Viet Minh comenzar simbólicamente la guerra revolucionaria con el fusilamiento de Nguyen Thi Nam, una mujer juzgada por «terrateniente» a pesar de haber apoyado materialmente a los independentistas norvietnamitas– y gambetas diplomáticas: el apoyo chino fue lo que primero alentó a Vietnam del Norte a enfrentarse a Estados Unidos y arrastró a la URSS, luego China se distanció del Vietcong y pasó a apoyar a los Jemeres Rojos camboyanos como forma de contención de los vietnamitas, mientras los soviéticos quedaron atrapados en su compromiso con Vietnam del Norte.

El caso de Indonesia es más complicado y demuestra los límites de la hipótesis de Lovell. Luego de un violento proceso de descolonización, Indonesia quedó bajo el liderazgo de Sukarno, un carismático nacionalista que diseñó una panoplia de doctrinas híbridas (pancasila, traducido como cinco principios, y marhaenismo, una variante nacional de socialismo) para sostener su posición de intermediario entre el Ejército indonesio, crecientemente cooptado por Estados Unidos, y el Partido Comunista de Indonesia (PKI), el tercero más grande del mundo, sin brazo armado y comprometido con el gobierno nacionalista. A partir de la década de 1960, Sukarno compensó sus crecientes dificultades de gobierno con una radicalización internacional que lo acercó a Fidel Castro, a Tito y a Mao.

El 29 de septiembre de 1965 un conjunto de oficiales indonesios fue arrestado por fuerzas irregulares y ejecutado en un bosque. La operación se la adjudicó un desconocido Movimiento 30 de Septiembre. La represalia militar, que llevó al poder al general Suharto, desató una de las masacres más grandes de la Guerra Fría, con asistencia de los servicios de inteligencia occidentales. El número de muertos se estima entre 500.000 y 3.000.000. Todavía hoy en Indonesia está penado por ley discutir la versión oficial: todo se trató de un intento de golpe de Estado comunista que el Ejército logró prevenir. Tanto el Departamento de Estado de Estados Unidos como el especialista John Roosa, citado por Lovell, relativizan la responsabilidad del PKI y niegan la influencia china en Indonesia. Pero Lovell encuentra la conexión en un intercambio entre Mao y el dirigente comunista indonesio D.P. Aidit en agosto de 1965, cuando el malestar militar con el gobierno era evidente y se temía por la vida de Sukarno. En la versión difundida por el Ejército indonesio, Mao le aconseja a Aidit que «eliminen a los generales y oficiales reaccionarios de un solo golpe»; en la versión registrada por los servicios chinos, Mao dice: «creo que la derecha indonesia está dispuesta a tomar el poder, ¿ustedes están igual de decididos?», Aidit responde que si Sukarno muere «todo será cuestión de quien haga la primera apuesta» y Mao cierra recomendándole que entonces no pase tanto tiempo fuera del país. En su libro El Método Yakarta, el periodista Vicent Bevins cita el mismo diálogo de manera extensa: en esta versión, tanto Mao como Aidit barajan la posibilidad de la formación de un gobierno militar flexible, al que el PKI se pudiera acomodar. La propia CIA, en sus informes a las Fuerzas Armadas indonesias, señaló la incapacidad del PKI para organizarse militarmente. El esfuerzo de Lovell por globalizar el maoísmo la lleva a resucitar teorías conspirativas anticomunistas que hasta sus propios mentores hoy desestiman.

De cómo Mao inventó el Tercer Mundo

La influencia del maoísmo se hizo sentir en los tres gajos del mundo durante la Guerra Fría. En el tercio socialista, «la disputa con China impulsó a la Unión Soviética a ir demasiado lejos en sus afanes imperiales, en la medida en que entró a rivalizar con la República Popular China por la influencia en el mundo subdesarrollado». En su afán por no perder el liderazgo global socialista, la URSS se comprometió diplomática, militar y económicamente con Argelia, Egipto, Palestina, Vietnam del Norte y una plétora de movimientos guerrilleros latinoamericanos. Para 1976, Mao estaba muerto y el liderazgo soviético estaba consolidado, pero fue una victoria pírrica: «En realidad, la Unión Soviética estaba económicamente desbordada, mientras que su retórica beligerante y las expectativas que generaba entre sus aliados militares como la OLP [Organización para la Liberación de Palestina] ponían en peligro la détente». La URSS pagó ese esfuerzo con una larga crisis que terminó por derrumbarla. Mientras tanto, la nueva dirigencia del PCCh recortaba ayudas revolucionarias y usaba sus viejos lazos internacionales para hacer negocios. Sidney Rittenberg, uno de los extranjeros que acudió al Beijing de Mao siguiendo el haz de la Estrella roja y vivió largos años en la nación asiática, se recicló como consultor de empresarios estadounidenses interesados en invertir en China.

En el tercio capitalista, dice Lovell «la percepción estadounidense de la intervención soviética a escala mundial ayudó además a imponer la 'doctrina Reagan' en América Latina, África y Afganistán en los años 80: la financiación de casi cualquier aliado del Tercer Mundo (incluidos los yihadistas afganos, los muyahidines) que se comprometía a combatir la influencia soviética». Finalmente, en el Tercer Mundo, la difusión de movimientos armados antiimperialistas cuestionó la hegemonía de Estados Unidos, que debió doblar su esfuerzo militar. Según el economista Giovanni Arrighi, el resultado no fue una nueva hegemonía sino un vacío de poder global. El aumento de gasto militar generó el déficit fiscal estadounidense que terminaría con el fin del patrón dólar, la estanflación de la década de 1970 y la crisis del sistema de Bretton Woods. En el nuevo mundo multilateral, son países del viejo «Tercer Mundo», con algunos de los BRICS a la cabeza, como China y la India, los que aspiran a ocupar esa hegemonía. Una comba histórica que el filósofo Jiang Shigong sistematiza así: China se puso de pie con Mao, se enriqueció con Deng y hoy se vuelve poderosa con Xi.

Lovell cierra su libro buscando rastros del maoísmo en el presente: el gobierno de coalición nepalí, la guerrilla naxalita en la India, retratada con rigor y sensibilidad, y los grupos neomaoístas en la propia China, más cercanos al nacionalismo que al marxismo. Justamente, de ese ecosistema semitolerado se nutre el liderazgo de Xi Jinping. Lovell es consciente de que la moderna y mercantilizada sociedad china es incompatible con un proyecto político como el maoísta, pero señala que algunos de sus elementos pueden darle gobernabilidad a una nueva potencia en un momento crítico de su desarrollo interno y del capitalismo mundial. De ser cierto, el «maoísmo» parece seguir siendo un vector para un «Tercer Mundo» que hoy parece querer conducir al mundo entero.